2 П. Лукницкий

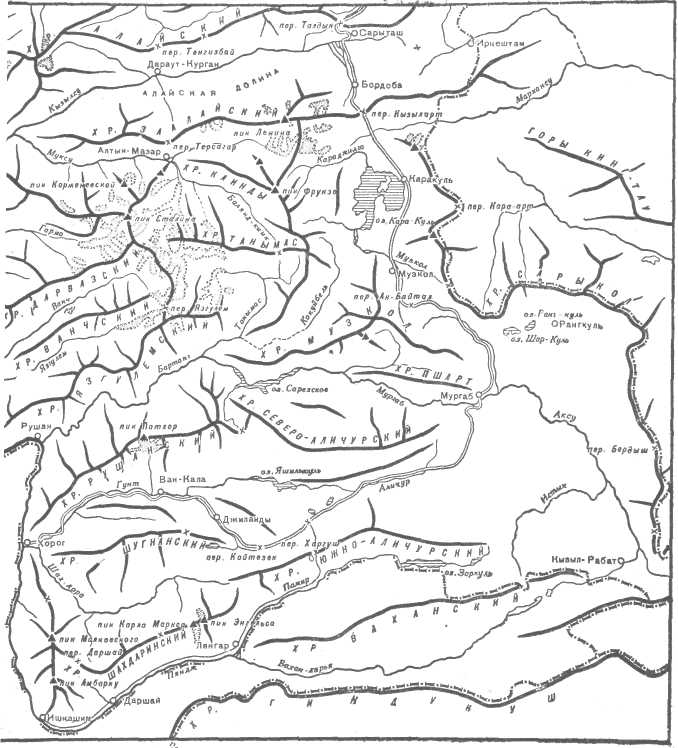

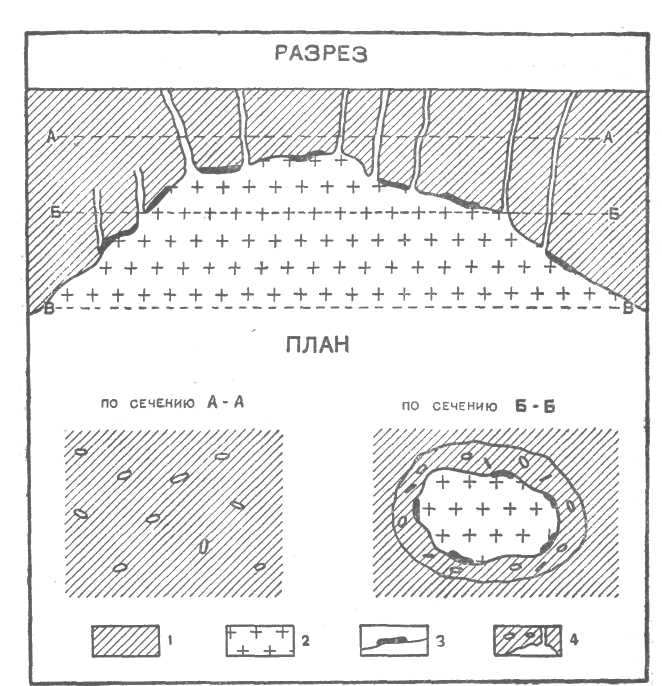

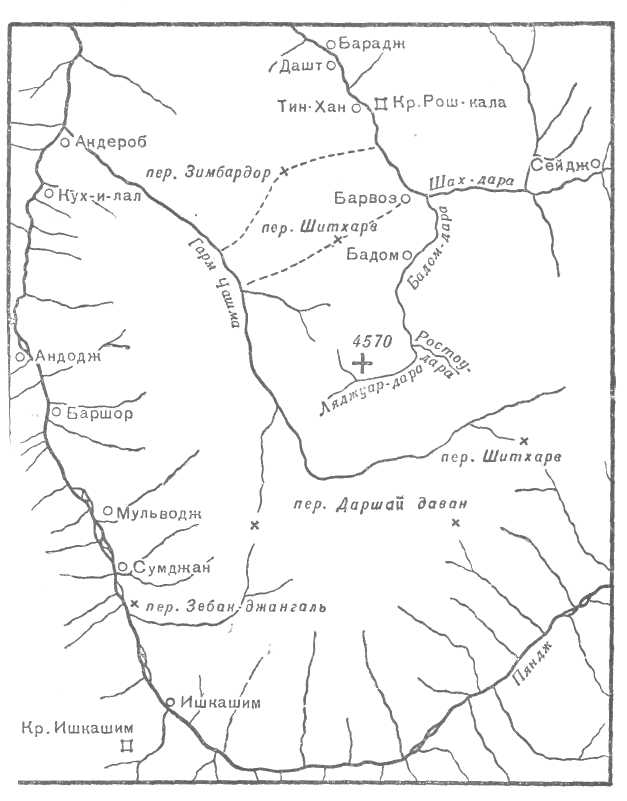

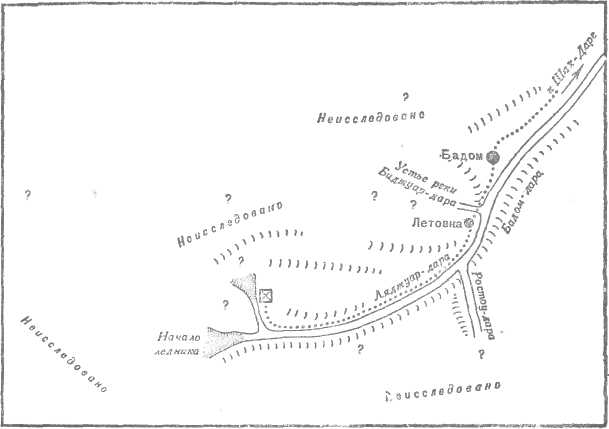

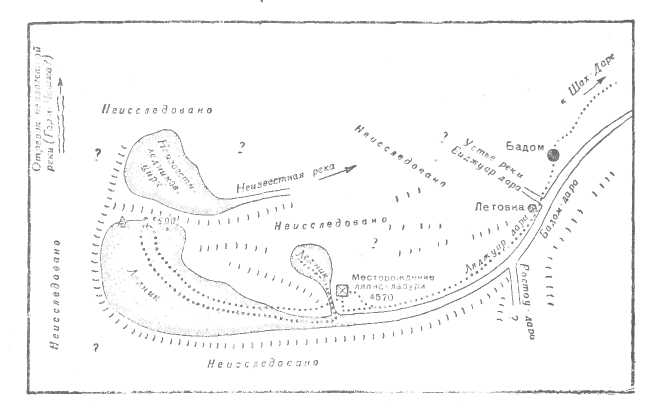

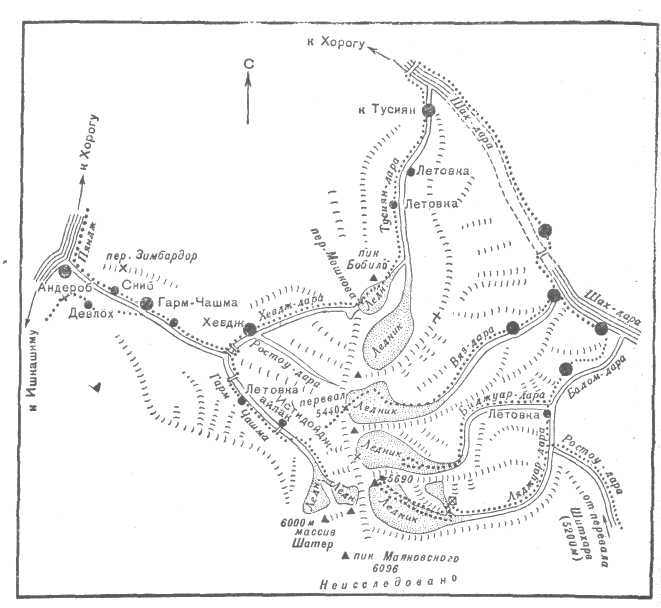

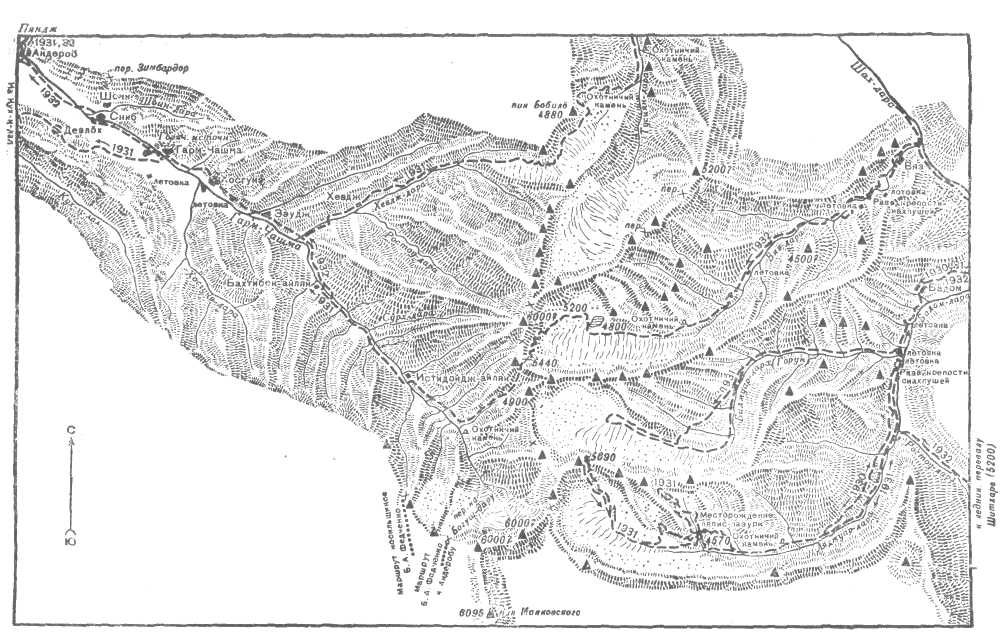

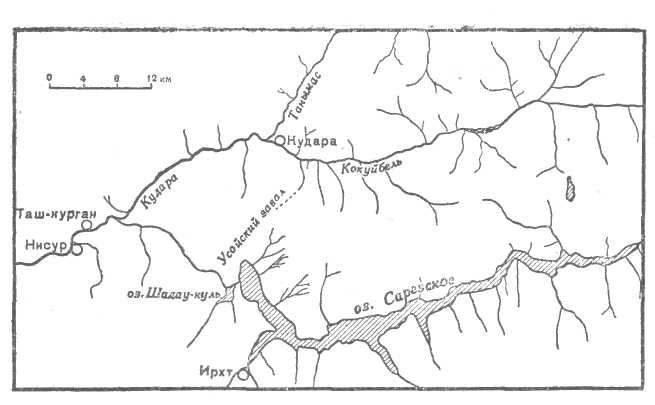

Схема горных хребтов Памира.

сторону от этих маршрутов все горы оставались никому из исследователей

неведомыми.

Первым европейцем, прошедшим с севера на Памир до Аличурской долины,

был Н. А. Северцов -- в 1878 году. Первым европейцем, посетившим Шугнан, был

русский ботаник

A. Э. Регель -- в 1882 году. Первым русским геологом, совершившим

маршрут по Восточному Памиру, был горный инженер Г. Л. Иванов. Ряд других

исследователей Памира после них совершали разные маршруты, но начало

систематическому, всестороннему изучению Памира было положено лишь в 1928

году. Тогда на Памир отправилась комплексная экспедиция Академии наук СССР.

Ее участники прошли и изучили неведомую область самого большого на Памире

белого пятна -- область исполинского современного оледенения, Дотоле никто

не знал, что собою представляет высокогорный бассейн ледника Федченко,

открытого и названного так энтомологом

B. Ф. Ошаниным в 1878 году.

Рухнули легендарные, созданные прежними иностранными путешественниками,

близко не подходившими к этой области, фантастические представления о будто

бы обитавшем здесь "племени карликов" (датчанин Олуфсен и другие) и о разных

других чудесах. Появились первые точные знания -- географические,

климатические, гляциологические. Нужны были и точные геологические знания

обо всем Памире, на котором и после 1928 года все еще оставались белые

пятна, хоть и меньших размеров. Мне предстояло работать сначала на Восточном

Памире, пересеченном во многих направлениях уже многими исследователями, а

затем углубиться в никем не исследованное хаотическое сплетение горных

хребтов междуречья Пянджа и Шах-Дары. Долины Восточного Памира взнесены на

четыре тысячи метров над уровнем моря, а гребни гор возвышаются над долинами

еще километра на полтора, на два. Именно об этих местах писал Суэнь Цзянь:

"... царствует здесь страшная стужа, и дуют порывистые ветры. Снег идет и

зимою и летом. Почва пропитана солью и густо покрыта мелкой каменной

россыпью. Ни зерновой хлеб, ни плоды произрастать здесь не могут. Деревья и

другие растения встречаются редко. Всюду дикая пустыня, без следа

человеческого жилища... "

Столь же унылым представал передо мною Памир и в описании Марко Поло:

"... поднимаешься на самое высокое, говорят, место на свете...

Двенадцать дней едешь по той равнине, называется она Памиром; и во все время

нет ни жилья, ни травы, еду нужно нести с собой. Птиц тут нет оттого, что

высоко и холодно. От великого холода и огонь не так светел и не того цвета,

как в других местах... "

Отправляясь на Памир в 1930 году, я 'знал, что мой путь верхом, с

караваном, будет длиться несколько месяцев, что там, где не пройти лошадям,

придется пробираться пешком, что в разреженном воздухе будет трудно дышать,

что пульс у здорового человека на этих высотах достигает ста пятидесяти

ударов в минуту.

Отправляясь на Памир, я знал, что советская власть уже проводит на

Памире первые хозяйственные и культурные мероприятия, уже оказывает

всяческую помощь темному и отсталому местному населению. Но мог ли я себе

представить в, том 1930 году, что спустя всего лишь год мне в следующем моем

путешествии придется наблюдать поход двух первых в истории Памира автомашин

и что еще через год Восточный Памир пересечет первый автомобильный тракт? И

что вскоре в селениях по рекам Памира возникнут многие десятки школ,

амбулаторий, кооперативов, клубов? Что в областном центре -- Хороге --

появятся кинотеатр, кустарные фабрики, своя областная газета, а затем и

гидроэлектростанция, которая даст ток многим селениям в ущельях Гунта,

Пянджа и Шах-Дары? Мог ли я думать, что самолет будет совершать регулярные

пассажирские рейсы через высочайшие в Советском Союзе, обвешанные ледниками

хребты? Ничего этого не было в 1930 году, и тогда, изучая прошлое Памира,

наблюдая настоящее, о его будущем я мог только мечтать. И я понимал, как

трудны и опасны были путешествия первых научных исследователей: Северцова,

Грумм-Гржимайло, Громбчевского, Ошанина и других. Но, читая их дневники и

отчеты, я не догадывался, что мне самому предстоят столь неожиданные и

необычные происшествия, какие не выпадали и на долю тех пионеров русской

науки на Памире, которыми я так увлекался. Описанию этих происшествий и

будут посвящены некоторые из глав моей книги.

Все мои дни, с утра до глубокой ночи, я отдал чтению геологических

книг. Но времени было мало, и к моменту отъезда я никак не мог похвалиться

знаниями. Кроме того, я не знал еще очень многого: я не знал, какая разница

между узбекским и киргизским способами завьючивать лошадь, я не умел

обращаться с эклиметром и удивлялся, почему восток и запад в горном компасе

переменились местами? Неведомые мне геологические термины: синклиналь,

флексура, грабен и другие подобные им, казались мне иногда непостижимою

мудростью, и когда вдруг на каком-нибудь повороте строки их смысл для меня

неожиданно становился ясен, я убеждался, что погружаться в специальные

научные знания и весело и интересно, и жалел только, что остается так мало

времени до отъезда!

Юдин был по горло занят сметами, планами и расчетами. Мне он поручил

два основных дела: добыть все, что нужно для снаряжения и экипировки

экспедиции, и найти подходящего для путешествия топографа.

После долгих поисков топограф нашелся. Гигантского роста юноша -- Юрий

Владимирович Бойе -- вошел в мою комнату. Он был наивен, смешлив,

разговорчив. С ним вместе я поехал к Юдину. Юдин решил, что во всем, кроме

опытности, он человек подходящий, ну, а опытность... она явится на Памире.

Второе дело было труднее. В руках у меня был длинный список предметов,

которые надлежало добыть. Палатки, вьючные ящики, геологические инструменты,

седла, оружие, посуду, одежду, фотоматериалы, рыболовные и охотничьи

принадлежности, железные "кошки" для хождения по ледяным склонам,

консервированные и сухие продукты, географические карты, и мало ли что еще?

Продовольствия нужно было купить ровно столько, чтоб обеспечить себя на

четыре месяца, -- ведь, кроме мяса и кислого молока, на самом Памире мы

решительно ничего не найдем. Я рыскал по всему Ленинграду. Я избегал десятки

магазинов, складов, снабженческих баз, учреждений и, наконец, достал почти

все, что было обозначено в моем тщательно составленном списке. Все

приобретенное было зашито в мешки, упаковано в ящики и отправлено на вокзал.

18 апреля 1930 года, обвешанные биноклями, полевыми сумками,

фотоаппаратами, альтиметрами и всем, чем особенно дорожили, усталые от

хлопот, полные радостных размышлений о будущем, мы -- Юдин, Бойе и я -- сели

в поезд с билетами до Ташкента. Из Ташкента нам предстояло проехать по

железной дороге в Андижан, а оттуда на автомобиле в Ош.

Ферганская долина -- это огромный оазис, с трех сторон ограниченный

отрогами гор Тянь-Шаньской и Памиро-Алайской горных систем, а с четвертой

стороны, с запада, примыкающий к Голодной степи, которая дальше, на запад,

переходит в знойную пустыню, простирающуюся до самого Каспийского моря.

Ферганская долина -- это сплошные поля хлопчатника, абрикосовые сады, бахчи

с дынями и арбузами, это миндальные рощи, мудрая сетка оросительных каналов,

питающихся водой горных рек. Сотни кишлаков, десятки маленьких, полных

зелени городов. Три среднеазиатские республики: Узбекистан, Таджикистан и

Киргизия -- сплетают тут свои невидимые глазом границы. Летом здесь жарко и

душно. Весна -- мягка, тепла, невыразимо хороша. Тот, кто раз побывал в этих

краях весной, всю свою жизнь будет стремиться сюда.

В юго-восточном углу Ферганской долины расположен маленький город Ош.

Древний город, который упоминали китайские летописцы и другие азиатские

путешественники еще тысячу лет назад. Через этот город, расположенный на

пересечении больших караванных путей, монгольские ханы и китайские купцы

возили свои товары в пределы современной Европы. Через Ош проходили орды

завоевателей. Из Оша начинается караванный путь на Памир. Здесь

обосновываются исходные базы всех памирских экспедиций. На берегу реки

Ак-Бура, в маленьком доме местного агронома Кузьмы Яковлевича Жерденко,

организовали нашу базу и мы. Нам предстояло нанять лошадей для каравана,

закупить сахар, муку, рис, овощи и другие продукты, которые не было смысла

везти из Ленинграда. Мы провели в Оше почти две недели.

Я был молод, полон сил и энергии. Впервые пускаясь в столь дальнее

"настоящее" путешествие, я, конечно, был настроен романтически, а потому Ош

в том 1930 году представлялся мне городом необыкновенным. Казалось бы, какая

особая разница была между ним и другими известными мне городами? Я не говорю

о Ленинграде и о Москве: в них, конечно, совсем другая, суровая, северная

природа. Они провожали меня мутным апрельским небом, рыжим, тающим снегом

улиц, каменными громадами многоэтажных домов.

Но, например, Ташкент, Андижан, -- чем отличались они от Оша? Пожалуй,

только своими размерами. Те же аллеи зыблющихся тополей вместо улиц, такие

же арыки, омывающие корни тополей и ноги узбеков-прохожих. Такая же

насыщенность воздуха тонкими ароматами цветущих абрикосовых деревьев,

миндаля и акаций, такие же, наперекор дневному зною и ночной духоте,

холодные реки; такие же бледные, легкие очертания снежных гор по краям

голубого, словно занемевшего неба. В чем же дело? Может быть, Ош вообще не

был похож на город? Нет. Напротив. В нем дымила длинная труба большой

шелкомотальной фабрики. В нем, пересекая арыки, громыхали тяжелые тракторы,

проезжая по кратчайшему пути от одного колхоза к другому. В нем было много

мягких извозчичьих экипажей, запряженных парою лошадей, и были автобусы

Автопромторга. Может быть, Ош казался мне тише, спокойнее других городов?

Тоже нет. В нем бродили толпы народа -- узбеков, киргизов и русских, в нем

по пятницам шумели многоголосые пестрые базары, такие, что автомобиль и арба

одинаково вязли в гуще говорливых людей, а по другим дням шла буйная

торговля на маленьком новом "Пьяном базаре"; в нем физкультурники собирались

на площадках городского

сада, где по вечерам ревел духовой оркестр, кричали мороженщики; а в

другом саду шли спектакли... Может быть, в том тридцатом году этот город еще

сохранял в себе экзотичность древней Азии, превыше всего почитавшей пророка?

Того самою, уставшего от тяжелых странствий, который будто бы остановил

своих быков словом "ош" (в переводе на русский -- "стой") вот под этой

скалистой грядой, что от века называется Сулейман-и-тахта? Думаю, не

ошибусь, сказав еще раз: нет. Какая уж экзотичность, если громкоговорители

заливались соловьями над старинной крепостью и по всем углам города? Если с

каждым днем все ближе подбирался к нему железнодорожный путь от станции

Карасу? Если в школах мусульмане читали книги Ленина, Сталина, обсуждали

план пятилетка? Если в сельсоветах столь же горячо обсуждались сроки

тракторных полевых работ? Если продавцы газет осаждались толпами покупателей

в полосатых халатах, больные шли не к табибам, а в советские аптеки и

амбулатории, а в бывшей гарнизонной церкви библиотекарша перебирала книги,

зачитанные до дыр?.. И над всем этим по вечерам, прожигая густую черную

листву, висели яркие белые созвездья электрических лампочек. Природа в Оше

была такая же, как и всюду в предгорных городах Средней Азии, -- тихая,

теплая, благодатная. И только изредка в ее тишину врывались черные грозы,

гнувшие стройную выправку тополей, хлеставшие город струями теплой воды и

замешивавшие в липкое тесто слой тончайшей лессовой пыли.

И все-таки Ош казался мне необыкновенным.

Почему?

Потому, что я сам пребывал в необычайном душевном подъеме, и мне было

радостно все, все люди представлялись приветливыми, а если вдуматься, то и в

самом деле были гостеприимными, заботливыми, внимательными и

доброжелательными к нам, отправлявшимся на Памир.

Слово "Памир" здесь звучало иначе, чем в Ленинграде и в других городах

России. В Оше были люди, побывавшие на Памире. В Оше все знали, что те, кто

отправляется на Памир, не должны терпеть недостатка ни в чем. Самое

недоверчивое учреждение в Союзе -- Госбанк, и тот отступил от всегдашних

строгих своих правил, выдав Юдину деньги по переводу, в котором не были

соблюдены все формальности. Банк сделал это, чтоб ни на один день не

задержать наш отъезд. Все понимали, как трудна и нужна стране научная

экспедиция на Памир.

Мог ли Ош показаться мне обыкновенным? Ведь он был воротами в те края,

в которых так много еще было неведомого, неразгаданного!

... И, проверив все вещи и все записные книжки, я убедился, что

экспедиция экипирована и снабжена превосходно. У нас были отличные, сытые

лошади, караван с продовольствием и великолепное настроение.

Выступление из Оша

Три года подряд каждую весну я выезжал на Памир из Оша караваном. В

этом маленьком отрывке я описываю выступление из Оша в 1932 году, -- я был

тогда начальником центральной объединенной колонны огромной Таджикской

комплексной экспедиции и потому двигался с большим караваном. В 1930 году,

когда я впервые ехал на Памир с Юдиным, у нас был совсем маленький караван.

На пыльном дворе гора тяжелых мешков, кожаных вьючных сум, свертков,

бидонов.

Вьючка большого каравана -- важное, мудреное дело, в котором есть свои

законы и тайны, известные только самим караванщикам. С детства приучается

узбек-караванщик к этому трудному делу. Сначала он только ходит и смотрит и

юлит меж ног лошадей. Лошади относятся к нему с высокомерным презрением, не

кусают и не лягают его, пока он не наберется храбрости взять одну из них за

аркан. Если он сделал это, обиженная лошадь ткнет его головою так, что он

турманом летит, кувыркаясь в лессовой пыли. Перепуганный, он отступает и

снова ходит и смотрит, преодолевая робость. Однако слишком долго ходить и

смотреть не следует, иначе его засмеют караванщики. Понабравшись мужества,

он подходит к лошади, которая кажется ему смирнее других. Но самая смирная

лошадь уже издали косит на него рыжий выпуклый глаз. И когда очертя голову

он двумя руками вцепится в повод, лошадь срывается с места и летит карьером

вдоль глиняных дувалов, ограждающих улицу, волоча обмершего от страха, но не

выпускающего повода мальчугана. Лошадь попросту шутит с ним, но ему кажется,

что само небо рушится с грохотом на землю и что у него постепенно отрываются

руки, ноги и голова. Натешившись его страхом, взмыленная лошадь, наконец,

останавливается. Тогда мальчишка, еще не успев зареветь благим матом, слышит

одобрительный смех собравшихся зрителей и, шмыгнув носом, всхлипнув разок, в

первый раз воспламеняется гордостью и с видом победителя ведет назад

иронически настроенную лошадь и, по возможности незаметно, потирает

ушибленные места.

С этого дня мальчуган становится подмастерьем караванского цеха. С

этого дня он гордится своим общением с лошадьми. Лишь годам к восемнадцати

своей жизни он понимает, что все приобретенные им познания дают ему право

только подводить лошадей к вещам, которые будут навьючены на лошадь

взрослыми караванщиками.

В самом деле, ведь надо одним глазом рассчитать груз так, чтобы он

равномерно распределился на оба бока; надо без всяких весов подобрать мешки

так, чтобы каждая половина вьюка весила ровно три пуда, а если лошадь слаба,

то надо при этом придать обеим половинам вид такой, чтобы каждая из них

весила в глазах нанимателя каравана ровно три пуда, хотя бы действительный

их вес был в два раза меньше; надо положить груз на вьючное седло так, чтобы

он не свалился от тряски в пути, чтобы он не набил животному бока, чтоб он

не съехал на одну сторону, не нарушил равновесия лошади; надо угадать, где

именно всего удобней для каждой лошади должен прийтись центр тяжести вьюка,

где, с точки зрения закона о неравноплечих рычагах, надо приспособить

привьючки.

Кроме того, у каждой лошади имеется свое собственное отношение к грузу.

Одна ненавидит квадратные ящики, предпочитая им узкие и продолговатые,

другая в клочья изорвет о ближайшее дерево мешки с рисом, потому что ей не

нравится тугое поскрипывание риса в мешке, но ничего не имеет против мешков

с мукой... Словом, только к тридцати пяти -- сорока годам караванщик

научается с первого взгляда определять все самые затаенные черты лошадиных

характеров и узнает все премудрости водительства караванов.

Поэтому нет каравана без старшего караванщика -- караванбаши, что

значит на русском языке "глава каравана". Поэтому лучшие, опытнейшие

караванбаши славятся на всю Среднюю Азию.

Поэтому никогда не надо ничего советовать караванбаши в его деле, если

нет желанья испортить груз, загубить лошадей и прослыть навсегда невеждой и

глупцом среди всего племени караванщиков.

Зато честный и опытный караванбаши может провести караван за тысячи

километров по труднейшим горным тропинкам, по безводью и бездорожью, через

гигантские перевалы, провести так, что к последнему дню путешествия лошади

будут веселы, и резвы, и сыты и можно будет гордиться их развитой

мускулатурой, дыханием, поставленным, как у певца, крепостью копыт,

надлежащей сухостью ног и отличным, спокойным нравом.

А груз... Вы можете быть совершенно спокойны: ни грамма груза не

убавится в караване, если только по вашему приказанию он не будет

расходоваться в пути. Ни расписок, ни договоров не нужно. Узбеки-караванщики

не любят бумаг. Всякая бумага, по их мнению, подразумевает взаимное

недоверие. Каравайцик верит на слово и верен своему слову. И берегитесь

изменить слову. Если вы хоть раз изменили ему, лучше никогда вам не ездить

по караванным путям, лучше ждать, когда в горах и пустынях блеснут рельсы

железной дороги. Вы потеряли доверие караванщиков, и вы не можете нанимать

караваны!

Все это я знаю отлично. Поэтому, когда еще затемно на базу экспедиции в

городе Оше является караванбаши Турсун с оравою своих людей, я показываю ему

на гору тяжелых мешков, ящиков, кожаных вьючных сум, свертков, бидонов,

сосчитанных, перевешанных руками караванщиков, распределенных и перевязанных

арканами еще вчера, и говорю ему:

-- Ну, Турсун-ака, распоряжайся!.. А я пойду смотреть лошадей.

Лошади только в ночь приведены с пастбища, я их еще не видел. Я не мог

их видеть, потому что паслись они за много километров от города и выбирал их

из общего табуна специально назначенный человек. На лошадях -- вьючные

седла.

Караванщики группируются по трое. Один из трех подводит лошадь к грузу,

ставит ее меж двух половин вьюка и держит на коротком поводе. Лошадь тянет

голову вбок, пугливо озирается на лежащий на земле груз, словно пытаясь

определить его природу. Лошадь припрыгивает и дрожит всем телом в лошадиной,

особенной лихорадке. Но караванщик стоит, как железный столб, и лошадь может

податься только в сторону, а никак не вперед, не назад. По сторонам уже

наклонились над вьюком два других караванщика и, подняв груз, привалили его

к бокам лошади. Они сдавили ее двумя половинками вьюка, и, как в тисках,

лошадь никуда уже не может податься, она только похрапывает и нервно поводит

ушами, пока караванщики обвивают ее хитросплетеньем арканов. Они ухватывают

вьюк за углы и дергают его в разные стороны, словно ввинчивая его в

лошадиный бок, потом сверху на спину укладывают привьючку и долго притирают

и примащивают ее, чтоб легла она, как на спальное ложе. Лошадь превращается

в бочку, и эту бочку обводят последним длинным арканом. Запустив концы

аркана себе за плечи и обернув его вокруг поясницы, караванщики упираются

коленом в лошадиный дрожащий бок и отваливаются, кряхтя, натуживаясь до пота

на лбу, так что вены выступают из-под кожи лиловыми выпуклыми жгутами.

Лошадь покряхтывает, выдавливая из себя шипящий, протяжный выдох. И,

закрутив узлы, караванщики разом, стремительно, как от падающего камня,

отскакивают в разные стороны, потому что бочка становится внезапно

выпущенной пружиной, -- со всех четырех ног рванувшись от них, заломив

вспотевшие уши, лошадь несется по двору, как тяжелый снаряд, чтобы вдребезги

разбить все, рискнувшее оказаться на ее пути: на другую сторону двора, за

пролом в саманной стене, за арык, на пыльную улицу, туда, где сбились в кучу

другие, завьюченные, уже бессильные сбросить вьюк, уже присмиревшие лошади.

Долетев до них, разом повернув боком, тяжело дыша, она вдруг всеми копытами

упирается в землю и, ударившись о посторонние вьюки, испуганно

останавливается. И если вьюк остается цел, значит все в порядке, и

караванщики, как к эшафоту, ведут к горе груза следующую, полную подозрений

лошадь.

Вьючные ящики должны быть крепки; потому они оковываются железом и

плотно обшиваются парусиной. А в мягкие вьючные сумы нельзя класть твердых

предметов; даже толстые подошвы альпийской обуви свиваются от удара, как

закрутившийся тополевый листок. А жестяные керосиновые бидоны обжимаются

деревянной клеткой. И все-таки все это превращается в прах, если бесятся

лошади.

Вот почему я опасливо смотрю на вьючный ящик с необходимым для горных

работ динамитом, когда его взвьючивают на лошадь. И вот почему, приказав

везти этот вьюк отдельно от других лошадей, я поручаю ее отдельному

караванщику.

Русские рабочие обычно в лошадях понимают мало, а многие сотрудники

экспедиции глядят на них и вовсе бессмысленными глазами. Большинство

сотрудников отправляется на Памир в первый раз, и некоторые впервые садятся

в седло. Даже заседлать коней не умеют. Но у них воинственный вид, потому

что работа предположена у самой границы, из-за которой всегда возможен налет

басмачей. У всех за плечами торчат винтовки, сбоку болтаются наганы, а у

иных на животе даже поблескивают жестянкой бутылочные ручные гранаты.

Бывалые участники экспедиции хмуро оглядывают таких новичков, боясь не

басмачей, а этого воинства, потому что любой из новичков способен по

неосторожности и неопытности взорвать гранату на собственном животе или

вогнать наганную пулю в круп лошади. Но каждый такой всадник мнит себя

похожим, по меньшей мере, на партизана времен гражданской войны, и каждый

уверен в своей превосходной боеспособности. Наконец последняя завьюченная

лошадь, звеня тазами и ведрами, как пожарный автомобиль, вылетает на улицу.

Потный, возбужденный и охрипший, я вскакиваю в седло и даю распоряжение

выступать. Тут, решив в последний раз перед Памиром отведать мороженого,

один из коллекторов, одетый в алую фланелевую рубаху-ковбойку и бархатные

оливковые

шаровары, устремляет своего конягу к будке мороженщика, красующейся на

краю улицы, среди тополей. Коллектор этот, минуту назад не знавший, с какой

стороны подойти к седлу, нечаянно поднимает коня в галоп. Заждавшийся конь

рвется так, что коллектор, едва не вылетев из седла, вцепляется руками в

луку, а его осетинская широкополая шляпа съезжает с затылка и никнет на

своем ремешке у шеи.

-- Держи коня!.. Держи!.. -- яростно кричу я, но, поняв, что коллектор

не властен справиться с конем, вылетаю вперед и, настигнув коллектора,

хватаю за повод его коня.

Подбегает караванщик и ведет коня "храброго джигита" в поводу.

Караванщик ничему не удивляется и даже не позволяет себе улыбнуться. Караван

вытягивается, идет вниз по улице. Лошади, еще не привыкшие к вьюку,

бросаются в стороны и разбегаются. Караванщики, ругаясь, гоняются за ними,

тщетно стараясь наладить порядок.

Улица ведет к мосту через пенную Ак-Буру. За мостом -- базарчик, на

котором мелочные торговцы урюком и черешней состязаются с горланящими

лепешечниками в зазывании покупателей. Однако и те и другие умолкают, когда

караван проходит мимо разгульной ордой. А посетители чайханы, бросив свой

дымящийся кок-чай, толпятся у дверей и окон. Собаки визжат и лают.

Сразу за базаром, на узкой улице как с цепи срывается лошадь, груженная

динамитом. Она на полном скаку лягает другую лошадь, та оскорблена, и обе

выносятся вперед, растолкав всех лошадей каравана. На пути -- телеграфный

столб, краешком ящика лошадь за него задевает, вьюк съезжает на сторону,

лошадь окончательно перепугана, и... тут уж ничто в мире не может ее

удержать. Она мчится вперед скачками, беспрерывно давая козла, динамитные

ящики съезжают набок все больше и больше, наконец один из ящиков

вываливается из сдерживающих его пут и с треском падает в узкий арык. Метрах

в сорока дальше летит второй ящик, а еще дальше падают два других. Аркан

запутал лошади ноги, она подпрыгивает еще разок, но другой аркан оказывается

у нее на шее, и она, вся в пене, вздрагивая губами, останавливается.

Караванщики задерживают весь караван и бегут собирать ящики, которые, к

счастью, оказались слишком прочны для того, чтобы рассыпаться от такой

передряги. Через двадцать минут караван шествует дальше. Люди злы и

утомлены.

Через два часа караван выходит из закоулков старого города. Широкая

прямая дорога переваливается с холма на холм. То, что не могли сделать люди,

делает солнце. Оно так яростно припекает лошадей, что все теряют теперь

охоту носиться и сбрасывать вьюки. Люди качаются в седлах, как сонные мухи.

Ремни непривычных винтовок натирают им плечи. У многих ноют растертые ляжки.

Если не порядок, то тишина возникает сама собой. Отсель все будет нормально

и благополучно. Завтра все упорядочится, завтра у нас будет превосходное

настроение.

Караван научно-исследовательской экспедиции выступил в поход на Памир.

Наконец в седле... (Из записей 1931 года)

Есть особенно торжественные минуты, в какие человек почти физически

ощутимо сознает себя на грани двух совершенно различных существований. Когда

караван по пыльной дороге медленно взобрался на первый в пути перевал,

тяжело завьюченные лошади сами остановились, словно и в них проникло то же

сознание.

Сзади, в склон горы, в крупы лошадей уперлись красные, низко лежащие

над равниной воздушные столбы заката. Я повернулся боком в седле, уперся

рукою в заднюю его луку. Туда, на закат, сбегала к травянистым холмам

лессовая дорога. Она терялась вдали, в купах засиненных предвечернею дымкой

садов. За ними, под невысокой, но острой, истаивающей в красном тумане

горой, распростерся покинутый экспедицией город. Он казался плоским темным

пятном, в котором пробивались белые полоски и точки. Некоторые из них

поблескивали, как осколки красного зеркала. Отдельные купы деревьев, будто

оторвавшись от темного большого пятна, синели ближе, то здесь, то там. Это

были маленькие селения -- предместья города. Тона плодородной долины

казались такими нежными и мягкими, словно вся природа была одета в чехлы, --

скинуть бы их в парадный день -- и равнина засверкала бы ярким играющим

блеском.

Сзади -- нежнейших тонов равнина, заполненная закатом, город как

последний форпост привычного культурного быта, оставляемого, кажется,

навсегда: улицы, дома, фабрики, конторы, столовые, кинотеатры, автомобили,

извозчики, электричество, телефонные провода, магазины, киоски, библиотеки

-- весь сложный порядок шумного и деятельного человеческого сообщества.

Впереди -- только горы: вершины, ущелья, вспененные бурные реки, горные

хребты, врезавшиеся в голубое небо острыми снежными пиками. И дорога уходит

туда перевитой, небрежно брошенной желтою лентой. Впереди -- неизвестность,

долгие месяцы верхового пути, никаких населенных пунктов на Восточном

Памире, кроме Поста Памирского да редких киргизских кочевий. И только

далеко-далеко за ними, в глубочайших ущельях кишлаки Горного Бадахшана. И

главное впереди -- особенные скудость, ясность и простота форм жизни,

которые обозначат дни и месяцы каждого двинувшегося туда человека.

Еще вчера -- кипучая организационная деятельность, заботы, хлопоты, а

сейчас -- бездонная тишина, в которой только мягкий топот копыт, гортанные

понукания караванщиков, свист бичей да медлительный перезвон бубенчика под

гривой первой вьючной лошади каравана. Теперь каждый из путников

предоставлен себе самому. Все черты характера, все физические способности

каждого приобретают огромное, непосредственное, заметное всем значение.

Никаких условностей и прикрас: все как есть! Если ты мужествен, неутомим,

спокоен, энергичен, честен и смел, ты будешь уважаем, ценим, любим. Если нет

-- лучше вернись обратно, пока не поздно. Здесь, в долгом пути, время тебя

обнажит перед всеми, ты никого не одурачишь и не обманешь, все твои свойства

всплывут наружу. Ни красноречие, ни объем твоих знаний, ни степень

культурности -- ничто не возвысит тебя над твоими товарищами, не послужит

тебе в оправдание, если ты нарушишь точный, простой, неумолимый закон

путешественника.

Все это промельнуло в уме мгновенно, но с беспредельной отчетливостью,

-- так отчетлива, полна и мгновенна бывает предсмертная мысль, и, может

быть, именно поэтому созерцание дальних, вечных снегов влекло к раздумьям о

величии жизни и смерти. Горы -- это будет иное, для многих сейчас еще

неведомое существование, которым сменится прошлый, обычный образ городской

жизни.

Георгий Лазаревич! -- в задумчивости сказал я Юдину, который, подъехав

сзади, придержал рядом со мной своего коня. -- Вы никогда не испытывали

пространственного голода?

Какого голода? -- внимательно взглянув мне в глазка, переопросил Юдин.

Пространственного, -- почему-то вдруг смутившись, повторил я. -- Ну,

такого особого чувства тоски по постоянному передвижению.

Не знаю, пространственным ли его назвать, а голод я ощущаю. Еще какой!

Так и съел бы сейчас баранью ляжку! -- с веселой насмешливостью заявил Юдин.

-- Особенно если с лучком поджарить... С утра ничего не ел!

Понимаю, -- окончательно смутился я. -- Ну, это я так... Поезжайте, я

вас догоню!

А что, вы тоже объелись этого проклятого зеленого Урюка?.. Я говорил

вам: не увлекайтесь!

Я резко выпрямился в седле и хлестнул камчою по крупу коня. Бедняга,

озлившись на незаслуженный удар, рванулся вниз с перевала галопом.

-- Павел Николаевич! Ноги лошади поломаете! -- донесся сзади

(наставительный голос Юдина.

Я осадил коня, поехал медленным шагом, откинулся в стременах и только

тогда оглянулся.

А оглянувшись, увидел караван, вытянувшийся на спуске, и впереди

каравана группу всадников. Юдин, петрограф Н. С. Каткова, прораб, оба

коллектора... Трое караванщиков, спешившись с вьючных лошадей, шли, широко

размахивая рукавами ванных халатов. Позади всех, сблизив лошадей, стояли и

скручивали махорочные цыгарки двое рабочих. Гребень перевала скрыл равнину

вместе с городом и красными лучами заката.

Я вынул из, полевой сумки трубку, туго набил ее махоркой и закурил на

ходу.

Новая жизнь началась, надо было проверить себя, как проверяют перед

боем винтовку.

Вечером, когда караван остановился на ночлег под двумя холмами, на

густой травянистой лужайке, у спокойно журчащей речки; когда на большом

разостланном брезенте был прямо в котле подан и съеден плов, отлично

сваренный караванщиками; когда люди разлеглись на теплой траве под огромными

звездами, а спать еще не хотелось, Юдин, примяв траву, грузно распростерся

животом кверху рядом со мной.

-- Ну, здорово! -- добродушно пробурчал он. -- Теперь до утра не

захочется есть... Молодец Дада, умеет кухарить!

Я молчал.

-- А скажите, Павел Николаевич, -- повернувшись на локте, с интимными

нотками в тоне заговорил Юдин, -- вы, конечно, могли обидеться на меня

тогда, а только, честное слово, мне здорово есть хотелось... Что такое вы

мне хотели сказать об этом, -- как вы его назвали? -- пространственном

голоде?

Юдин редко говорил на отвлеченные темы, и я искоса взглянул на него: не

ждать ли опять насмешки? Но в щелочках глаз моего собеседника было одно

добродушие: ведь Юдин обливает меня ушатом холодной воды, только когда я

впадаю в романтический пыл, а сейчас я ничем не проявляю такого пыла.

-- Так, пустяки... ("Как бы это похолодней да попроще?") Может быть, я

не нашел слова. Неудачно выразился. Просто оглянулся на перевале: закат,

позади город, и все такое, а впереди... Ну, вспомнил о том, как я чувствовал

себя на севере, когда невмоготу стало брюки протирать за столом, заваленным

недописанными бумагами...

Юдин, деловито ковыряя травинкой в зубах и методически сплевывая на

сторону, спокойным взглядом изучал мерцающие звезды. Глухо, будто скрывая

никак не подобающую ему лиричность, проговорил:

-- А вы думаете, мне на перевале такие мысли не пришли в голову? Только

я не особенно умею въедаться в эту, ну, как сказать... в лирику. Вам, как

писателю, оно, конечно, и карты в руки... Ну, а что же такое все-таки этот

пространственный голод, как вы его называете?

Я заговорил медленно, прерывая слова паузами:

Вот, Георгий Лазаревич... Попробуйте поголодать суток трое, ручаюсь

вам, вы станете ни к чорту не годным. Потребность простейшая и здоровая. А,

например, потребность пьяницы в алкоголе, наркомана в наркотиках -- больные

потребности. Их, этих людей, лечат. Вы не пьете, не курите, а я вот курю и

чувствую, что мне это вредно. А бывают потребности, которые не назовешь ни

здоровыми, ни больными, для данного организма естественные, хоть многим они

и кажутся странными. Одна из них та, которую я называю, -- может быть,

неточно и неправильно называю, -- пространственный голод. Это потребность в

постоянном передвижении.

Так, пожалуй. Вот тут кашгарлыки скоро нам попадутся. Это самое чувство

их и заставляет кочевничать, -- спокойно заметил Юдин.

Нет, напротив, -- чуть улыбнулся я. -- В данном случае факторы

социальные. Кочевые народы в поисках пастбищ, воды -- словом, всего, без

чего им прожить нельзя, вынуждены были постоянно передвигаться с места на

место. Отсюда и чувство. Не причина, а следствие! Вкоренилось оно в людей,

превратилось в привычку. Цивилизация и культура устранили причину, а

следствие осталось и живет себе как атавистический пережиток. Мы с вами

дорвались до седел и оба счастливы, а есть миллионы людей в городах и селах,

каждый из которых двумя руками отмахнулся бы от этого. Вот проснулся, встал

человек. Утро. Служба. Работа. Обед. А вечером -- все, что на ум взбредет.

Нужное, может быть, и полезное. Так день, два, год... А то и за всю свою

жизнь из родного города носа не высунет.

Когда мы начинали организовывать экспедицию, помните, сколько

просителей было: ах, хотим, ах, так заманчиво, так интересно! А как до дела

дошло, все разбежались! По сути, любителей передвигаться мало!

Ну, это по другим причинам! Струсили, или условия вы им предложили

неподходящие. А по-моему, вовсе не мало,

а множество: моряки, паровозные машинисты, летчики, шоферы, даже

вагоновожатые -- словом, в первую очередь транспортники. Кто это, как не

люди с чувством пространственного голода? Потом, возьмите, какие-нибудь

агенты заготовительных организаций, да просто иного почтальона попробуйте

посадить за прилавок -- взвоет! Никто из них года на месте не усидит. Такого

в гроб положи, и то под землей ползать начнет! Различны только масштабы и

способы утоления этого голода, а никакой принципиальной разницы нет. А вы

думаете, туристы только за здоровьем да за умственным развитием ходят? Не

сидится, вот и идут. А мало таких бродяг, что к сидячей профессии не

способны, а подвижную сами не умели и никто им не помог подыскать? Весь

вопрос сводится к температуре этого чувства. Вот у меня, я сам знаю,

странническая горячка, а у вас...

Ну, это вы бросьте! -- засмеялся Юдин. -- У меня никакой горячки нет,

да, признаться, если б можно было заниматься геологией, лежа в постели,

разве стал бы я по всяким Памирам шататься?

Значит, я в вас ошибся, вы по существу своему -- лежебока, а к

путешествию вас вынуждают сугубые обстоятельства!

Чорт его знает, Павел Николаевич! -- беспечно заключил Юдин. -- Знаете

что? Завтра вставать до света... Сегодня спим без палаток? Теплынь!..

Юдин встал и двинулся, шурша травой, к свету костра, чтоб разыскать в

груде вьючных ящиков и кожаных сум 1 свою. Я выкурил папиросу, выдул искры

прямо в черное небо, вскочил на ноги и двинулся вслед за Юдиным.

Маслагат (Из записей 1932 года)

Маслагат -- совещание, и это был большой маслагат, затянувшийся до

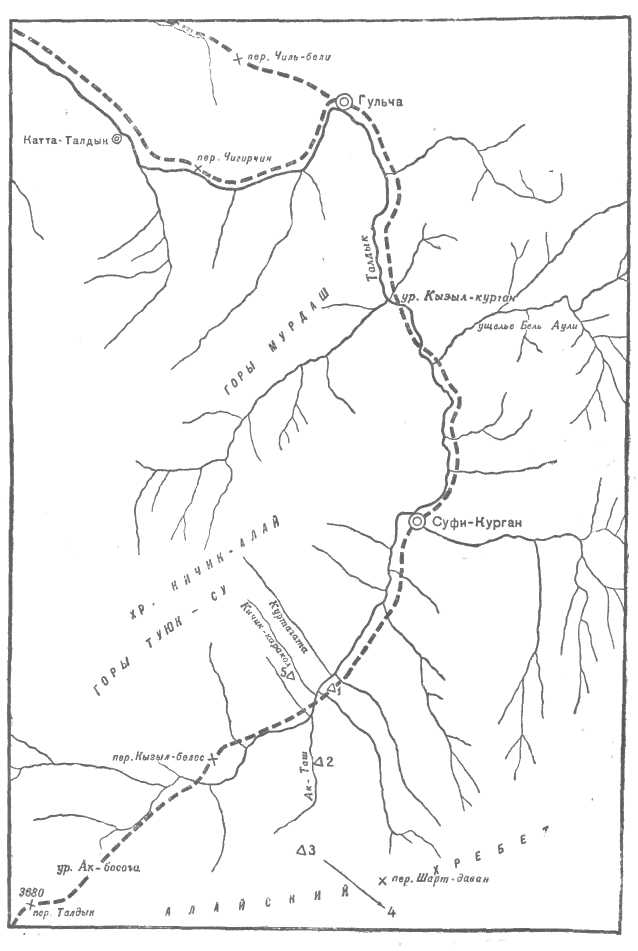

глубины ночи. Придя в Гульчу, я получил сообщение из Мургаба, что нигде

дальше в пути на Памир для моего каравана не заготовлен фураж и надо взять с

coбою отсюда не меньше шести тонн ячменя. А между тем все сто шестьдесят

лошадей каравана завьючены доотказа. Я созвал в мою палатку всех

караванщиков, и они превзошли себя в желании помочь мне выйти из

затруднения. Они обсуждали по очереди каждый вьюк, они говорили:

-- Белая кобыла Османа Ходжи может взять биш кадак| (пять фунтов)...

-- Привьючки желтого мерина с рассеченным ухом и короткохвостой

лупоглазой кобылы можно переложить на длинношеего мерина, носящего гриву на

правую сторону. Тогда на желтого мерина положим полмешка ячменя...

Иргаш сидит на своем вьюке, Иргаш весит, наверно,

четыре пуда, Иргаш до Ак-Босоги пойдет пешком, вместо него мы прибавим

к вьюку три пуда (Иргаш -- живой, ячмень -- мертвый, надо поменьше); лошадь

сильная, может три дня нести восемь пудов, а в Ак-Босоге отдадим это зерно

лошадям, Иргаш опять может ехать...

Я точно рассчитываю каждодневную дачу. Норма караванных лошадей -- два

килограмма в день. От Гульчи до Мургаба с дневками -- четырнадцать дней. Сто

шестьдесят лошадей по два килограмма... Но зерно можно давать не каждый

день.

Турсун-ака, в Суфи-Кургане дать надо?

Конечно, надо.

А в Ак-Босоге можем не давать? Там ядовита трава, от нее лошади дохнут,

но это под самым перевалом Талдык, а ниже, -- мы можем стать ниже, --

знаешь, там, на левой стороне, у ручья, поближе к киргизской летовке...

Правда, там хорошая, как сахар, трава.

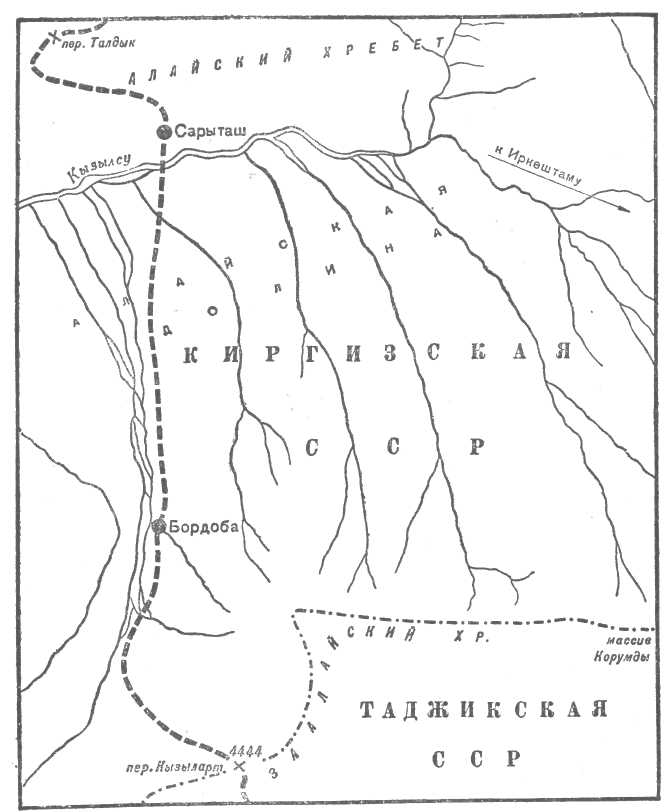

В Сарыташе не давать, там пустим лошадей в левую щель, там хватит

травы. В Алае -- и думать нечего: не давать, два дня не давать, потому что

дневка. В Бордобе, конечно, прокормимся, ерунда. Ну, потом -- Маркансу.

Давать: пустыня; Каракуль -- солончак, песок, травы там есть немножко, но

ее, может быть, уже съели, может, мороз, -- надо дать. Южный Каракуль --

дать, Муз-кол -- дать: лед и камни, Ак-Байтал -- там, под моренами, у

реки... впрочем, надо дать. Вот и Мургаб... Сколько всего?

Турсун считает по пальцам:

Старый холм -- раз, Мертвая Вода -- два, Черное Озеро -- три, еще

Черное Озеро -- четыре... Хамма сакыз...

Всего восемь? Правильно, восемь... Два на сто, шестьдесят на восемь...

Ну, в общем два с половиной, считая, что еще дневка в Суфи. Первые дни в

Мургабе -- одна, неприкосновенный запас -- полтонны, всего, следовательно,

четыре тонны, или восемьдесят три мешка. Первые Дни лошади повезут по восемь

пудов, с каждым днем продовольствие и фураж будут уменьшаться, словом...

возьмем, Турсун-ака?

Но Турсун еще не научился считать на тонны, я все пересчитываю в пуды,

и тогда он опять прикидывает:

-- Белая кобыла столько-то, черная кобыла... желтая кобыла... синяя

кобыла (у Турсуна есть даже синяя)...

** П. Лукницкий

Считает Турсун, считает Насыр, считает Иргаш, считают все шестнадцать

караванщиков. Когда хрипота одолела всех, когда головы мутны от усталости,

когда обсуждены качества каждой из ста шестидесяти лошадей, а ночь уже

наклонилась к рассвету, Турсун упирается ладонями в колени, медленно,

подбирая халат, встает и простирает над собранием руки:

Хоп, хоп, болды, келады ухлайдэн! * Хоп, товарыш началнык, пайдет.

Вот спасибо, Турсун... Ты большой караванбаши... Ну, ладно, ладно, айда

спать. Спать, товарищи, спать, спать!..

Караван может выступить утром. Утром -- радиограмма в Мургаб:

"Фуражом обеспечен. Задержки пути не будет".

* -- Довольно, пойдем спать!

2 П. Лукницкий

Схема горных хребтов Памира.

сторону от этих маршрутов все горы оставались никому из исследователей

неведомыми.

Первым европейцем, прошедшим с севера на Памир до Аличурской долины,

был Н. А. Северцов -- в 1878 году. Первым европейцем, посетившим Шугнан, был

русский ботаник

A. Э. Регель -- в 1882 году. Первым русским геологом, совершившим

маршрут по Восточному Памиру, был горный инженер Г. Л. Иванов. Ряд других

исследователей Памира после них совершали разные маршруты, но начало

систематическому, всестороннему изучению Памира было положено лишь в 1928

году. Тогда на Памир отправилась комплексная экспедиция Академии наук СССР.

Ее участники прошли и изучили неведомую область самого большого на Памире

белого пятна -- область исполинского современного оледенения, Дотоле никто

не знал, что собою представляет высокогорный бассейн ледника Федченко,

открытого и названного так энтомологом

B. Ф. Ошаниным в 1878 году.

Рухнули легендарные, созданные прежними иностранными путешественниками,

близко не подходившими к этой области, фантастические представления о будто

бы обитавшем здесь "племени карликов" (датчанин Олуфсен и другие) и о разных

других чудесах. Появились первые точные знания -- географические,

климатические, гляциологические. Нужны были и точные геологические знания

обо всем Памире, на котором и после 1928 года все еще оставались белые

пятна, хоть и меньших размеров. Мне предстояло работать сначала на Восточном

Памире, пересеченном во многих направлениях уже многими исследователями, а

затем углубиться в никем не исследованное хаотическое сплетение горных

хребтов междуречья Пянджа и Шах-Дары. Долины Восточного Памира взнесены на

четыре тысячи метров над уровнем моря, а гребни гор возвышаются над долинами

еще километра на полтора, на два. Именно об этих местах писал Суэнь Цзянь:

"... царствует здесь страшная стужа, и дуют порывистые ветры. Снег идет и

зимою и летом. Почва пропитана солью и густо покрыта мелкой каменной

россыпью. Ни зерновой хлеб, ни плоды произрастать здесь не могут. Деревья и

другие растения встречаются редко. Всюду дикая пустыня, без следа

человеческого жилища... "

Столь же унылым представал передо мною Памир и в описании Марко Поло:

"... поднимаешься на самое высокое, говорят, место на свете...

Двенадцать дней едешь по той равнине, называется она Памиром; и во все время

нет ни жилья, ни травы, еду нужно нести с собой. Птиц тут нет оттого, что

высоко и холодно. От великого холода и огонь не так светел и не того цвета,

как в других местах... "

Отправляясь на Памир в 1930 году, я 'знал, что мой путь верхом, с

караваном, будет длиться несколько месяцев, что там, где не пройти лошадям,

придется пробираться пешком, что в разреженном воздухе будет трудно дышать,

что пульс у здорового человека на этих высотах достигает ста пятидесяти

ударов в минуту.

Отправляясь на Памир, я знал, что советская власть уже проводит на

Памире первые хозяйственные и культурные мероприятия, уже оказывает

всяческую помощь темному и отсталому местному населению. Но мог ли я себе

представить в, том 1930 году, что спустя всего лишь год мне в следующем моем

путешествии придется наблюдать поход двух первых в истории Памира автомашин

и что еще через год Восточный Памир пересечет первый автомобильный тракт? И

что вскоре в селениях по рекам Памира возникнут многие десятки школ,

амбулаторий, кооперативов, клубов? Что в областном центре -- Хороге --

появятся кинотеатр, кустарные фабрики, своя областная газета, а затем и

гидроэлектростанция, которая даст ток многим селениям в ущельях Гунта,

Пянджа и Шах-Дары? Мог ли я думать, что самолет будет совершать регулярные

пассажирские рейсы через высочайшие в Советском Союзе, обвешанные ледниками

хребты? Ничего этого не было в 1930 году, и тогда, изучая прошлое Памира,

наблюдая настоящее, о его будущем я мог только мечтать. И я понимал, как

трудны и опасны были путешествия первых научных исследователей: Северцова,

Грумм-Гржимайло, Громбчевского, Ошанина и других. Но, читая их дневники и

отчеты, я не догадывался, что мне самому предстоят столь неожиданные и

необычные происшествия, какие не выпадали и на долю тех пионеров русской

науки на Памире, которыми я так увлекался. Описанию этих происшествий и

будут посвящены некоторые из глав моей книги.

Все мои дни, с утра до глубокой ночи, я отдал чтению геологических

книг. Но времени было мало, и к моменту отъезда я никак не мог похвалиться

знаниями. Кроме того, я не знал еще очень многого: я не знал, какая разница

между узбекским и киргизским способами завьючивать лошадь, я не умел

обращаться с эклиметром и удивлялся, почему восток и запад в горном компасе

переменились местами? Неведомые мне геологические термины: синклиналь,

флексура, грабен и другие подобные им, казались мне иногда непостижимою

мудростью, и когда вдруг на каком-нибудь повороте строки их смысл для меня

неожиданно становился ясен, я убеждался, что погружаться в специальные

научные знания и весело и интересно, и жалел только, что остается так мало

времени до отъезда!

Юдин был по горло занят сметами, планами и расчетами. Мне он поручил

два основных дела: добыть все, что нужно для снаряжения и экипировки

экспедиции, и найти подходящего для путешествия топографа.

После долгих поисков топограф нашелся. Гигантского роста юноша -- Юрий

Владимирович Бойе -- вошел в мою комнату. Он был наивен, смешлив,

разговорчив. С ним вместе я поехал к Юдину. Юдин решил, что во всем, кроме

опытности, он человек подходящий, ну, а опытность... она явится на Памире.

Второе дело было труднее. В руках у меня был длинный список предметов,

которые надлежало добыть. Палатки, вьючные ящики, геологические инструменты,

седла, оружие, посуду, одежду, фотоматериалы, рыболовные и охотничьи

принадлежности, железные "кошки" для хождения по ледяным склонам,

консервированные и сухие продукты, географические карты, и мало ли что еще?

Продовольствия нужно было купить ровно столько, чтоб обеспечить себя на

четыре месяца, -- ведь, кроме мяса и кислого молока, на самом Памире мы

решительно ничего не найдем. Я рыскал по всему Ленинграду. Я избегал десятки

магазинов, складов, снабженческих баз, учреждений и, наконец, достал почти

все, что было обозначено в моем тщательно составленном списке. Все

приобретенное было зашито в мешки, упаковано в ящики и отправлено на вокзал.

18 апреля 1930 года, обвешанные биноклями, полевыми сумками,

фотоаппаратами, альтиметрами и всем, чем особенно дорожили, усталые от

хлопот, полные радостных размышлений о будущем, мы -- Юдин, Бойе и я -- сели

в поезд с билетами до Ташкента. Из Ташкента нам предстояло проехать по

железной дороге в Андижан, а оттуда на автомобиле в Ош.

Ферганская долина -- это огромный оазис, с трех сторон ограниченный

отрогами гор Тянь-Шаньской и Памиро-Алайской горных систем, а с четвертой

стороны, с запада, примыкающий к Голодной степи, которая дальше, на запад,

переходит в знойную пустыню, простирающуюся до самого Каспийского моря.

Ферганская долина -- это сплошные поля хлопчатника, абрикосовые сады, бахчи

с дынями и арбузами, это миндальные рощи, мудрая сетка оросительных каналов,

питающихся водой горных рек. Сотни кишлаков, десятки маленьких, полных

зелени городов. Три среднеазиатские республики: Узбекистан, Таджикистан и

Киргизия -- сплетают тут свои невидимые глазом границы. Летом здесь жарко и

душно. Весна -- мягка, тепла, невыразимо хороша. Тот, кто раз побывал в этих

краях весной, всю свою жизнь будет стремиться сюда.

В юго-восточном углу Ферганской долины расположен маленький город Ош.

Древний город, который упоминали китайские летописцы и другие азиатские

путешественники еще тысячу лет назад. Через этот город, расположенный на

пересечении больших караванных путей, монгольские ханы и китайские купцы

возили свои товары в пределы современной Европы. Через Ош проходили орды

завоевателей. Из Оша начинается караванный путь на Памир. Здесь

обосновываются исходные базы всех памирских экспедиций. На берегу реки

Ак-Бура, в маленьком доме местного агронома Кузьмы Яковлевича Жерденко,

организовали нашу базу и мы. Нам предстояло нанять лошадей для каравана,

закупить сахар, муку, рис, овощи и другие продукты, которые не было смысла

везти из Ленинграда. Мы провели в Оше почти две недели.

Я был молод, полон сил и энергии. Впервые пускаясь в столь дальнее

"настоящее" путешествие, я, конечно, был настроен романтически, а потому Ош

в том 1930 году представлялся мне городом необыкновенным. Казалось бы, какая

особая разница была между ним и другими известными мне городами? Я не говорю

о Ленинграде и о Москве: в них, конечно, совсем другая, суровая, северная

природа. Они провожали меня мутным апрельским небом, рыжим, тающим снегом

улиц, каменными громадами многоэтажных домов.

Но, например, Ташкент, Андижан, -- чем отличались они от Оша? Пожалуй,

только своими размерами. Те же аллеи зыблющихся тополей вместо улиц, такие

же арыки, омывающие корни тополей и ноги узбеков-прохожих. Такая же

насыщенность воздуха тонкими ароматами цветущих абрикосовых деревьев,

миндаля и акаций, такие же, наперекор дневному зною и ночной духоте,

холодные реки; такие же бледные, легкие очертания снежных гор по краям

голубого, словно занемевшего неба. В чем же дело? Может быть, Ош вообще не

был похож на город? Нет. Напротив. В нем дымила длинная труба большой

шелкомотальной фабрики. В нем, пересекая арыки, громыхали тяжелые тракторы,

проезжая по кратчайшему пути от одного колхоза к другому. В нем было много

мягких извозчичьих экипажей, запряженных парою лошадей, и были автобусы

Автопромторга. Может быть, Ош казался мне тише, спокойнее других городов?

Тоже нет. В нем бродили толпы народа -- узбеков, киргизов и русских, в нем

по пятницам шумели многоголосые пестрые базары, такие, что автомобиль и арба

одинаково вязли в гуще говорливых людей, а по другим дням шла буйная

торговля на маленьком новом "Пьяном базаре"; в нем физкультурники собирались

на площадках городского

сада, где по вечерам ревел духовой оркестр, кричали мороженщики; а в

другом саду шли спектакли... Может быть, в том тридцатом году этот город еще

сохранял в себе экзотичность древней Азии, превыше всего почитавшей пророка?

Того самою, уставшего от тяжелых странствий, который будто бы остановил

своих быков словом "ош" (в переводе на русский -- "стой") вот под этой

скалистой грядой, что от века называется Сулейман-и-тахта? Думаю, не

ошибусь, сказав еще раз: нет. Какая уж экзотичность, если громкоговорители

заливались соловьями над старинной крепостью и по всем углам города? Если с

каждым днем все ближе подбирался к нему железнодорожный путь от станции

Карасу? Если в школах мусульмане читали книги Ленина, Сталина, обсуждали

план пятилетка? Если в сельсоветах столь же горячо обсуждались сроки

тракторных полевых работ? Если продавцы газет осаждались толпами покупателей

в полосатых халатах, больные шли не к табибам, а в советские аптеки и

амбулатории, а в бывшей гарнизонной церкви библиотекарша перебирала книги,

зачитанные до дыр?.. И над всем этим по вечерам, прожигая густую черную

листву, висели яркие белые созвездья электрических лампочек. Природа в Оше

была такая же, как и всюду в предгорных городах Средней Азии, -- тихая,

теплая, благодатная. И только изредка в ее тишину врывались черные грозы,

гнувшие стройную выправку тополей, хлеставшие город струями теплой воды и

замешивавшие в липкое тесто слой тончайшей лессовой пыли.

И все-таки Ош казался мне необыкновенным.

Почему?

Потому, что я сам пребывал в необычайном душевном подъеме, и мне было

радостно все, все люди представлялись приветливыми, а если вдуматься, то и в

самом деле были гостеприимными, заботливыми, внимательными и

доброжелательными к нам, отправлявшимся на Памир.

Слово "Памир" здесь звучало иначе, чем в Ленинграде и в других городах

России. В Оше были люди, побывавшие на Памире. В Оше все знали, что те, кто

отправляется на Памир, не должны терпеть недостатка ни в чем. Самое

недоверчивое учреждение в Союзе -- Госбанк, и тот отступил от всегдашних

строгих своих правил, выдав Юдину деньги по переводу, в котором не были

соблюдены все формальности. Банк сделал это, чтоб ни на один день не

задержать наш отъезд. Все понимали, как трудна и нужна стране научная

экспедиция на Памир.

Мог ли Ош показаться мне обыкновенным? Ведь он был воротами в те края,

в которых так много еще было неведомого, неразгаданного!

... И, проверив все вещи и все записные книжки, я убедился, что

экспедиция экипирована и снабжена превосходно. У нас были отличные, сытые

лошади, караван с продовольствием и великолепное настроение.

Выступление из Оша

Три года подряд каждую весну я выезжал на Памир из Оша караваном. В

этом маленьком отрывке я описываю выступление из Оша в 1932 году, -- я был

тогда начальником центральной объединенной колонны огромной Таджикской

комплексной экспедиции и потому двигался с большим караваном. В 1930 году,

когда я впервые ехал на Памир с Юдиным, у нас был совсем маленький караван.

На пыльном дворе гора тяжелых мешков, кожаных вьючных сум, свертков,

бидонов.

Вьючка большого каравана -- важное, мудреное дело, в котором есть свои

законы и тайны, известные только самим караванщикам. С детства приучается

узбек-караванщик к этому трудному делу. Сначала он только ходит и смотрит и

юлит меж ног лошадей. Лошади относятся к нему с высокомерным презрением, не

кусают и не лягают его, пока он не наберется храбрости взять одну из них за

аркан. Если он сделал это, обиженная лошадь ткнет его головою так, что он

турманом летит, кувыркаясь в лессовой пыли. Перепуганный, он отступает и

снова ходит и смотрит, преодолевая робость. Однако слишком долго ходить и

смотреть не следует, иначе его засмеют караванщики. Понабравшись мужества,

он подходит к лошади, которая кажется ему смирнее других. Но самая смирная

лошадь уже издали косит на него рыжий выпуклый глаз. И когда очертя голову

он двумя руками вцепится в повод, лошадь срывается с места и летит карьером

вдоль глиняных дувалов, ограждающих улицу, волоча обмершего от страха, но не

выпускающего повода мальчугана. Лошадь попросту шутит с ним, но ему кажется,

что само небо рушится с грохотом на землю и что у него постепенно отрываются

руки, ноги и голова. Натешившись его страхом, взмыленная лошадь, наконец,

останавливается. Тогда мальчишка, еще не успев зареветь благим матом, слышит

одобрительный смех собравшихся зрителей и, шмыгнув носом, всхлипнув разок, в

первый раз воспламеняется гордостью и с видом победителя ведет назад

иронически настроенную лошадь и, по возможности незаметно, потирает

ушибленные места.

С этого дня мальчуган становится подмастерьем караванского цеха. С

этого дня он гордится своим общением с лошадьми. Лишь годам к восемнадцати

своей жизни он понимает, что все приобретенные им познания дают ему право

только подводить лошадей к вещам, которые будут навьючены на лошадь

взрослыми караванщиками.

В самом деле, ведь надо одним глазом рассчитать груз так, чтобы он

равномерно распределился на оба бока; надо без всяких весов подобрать мешки

так, чтобы каждая половина вьюка весила ровно три пуда, а если лошадь слаба,

то надо при этом придать обеим половинам вид такой, чтобы каждая из них

весила в глазах нанимателя каравана ровно три пуда, хотя бы действительный

их вес был в два раза меньше; надо положить груз на вьючное седло так, чтобы

он не свалился от тряски в пути, чтобы он не набил животному бока, чтоб он

не съехал на одну сторону, не нарушил равновесия лошади; надо угадать, где

именно всего удобней для каждой лошади должен прийтись центр тяжести вьюка,

где, с точки зрения закона о неравноплечих рычагах, надо приспособить

привьючки.

Кроме того, у каждой лошади имеется свое собственное отношение к грузу.

Одна ненавидит квадратные ящики, предпочитая им узкие и продолговатые,

другая в клочья изорвет о ближайшее дерево мешки с рисом, потому что ей не

нравится тугое поскрипывание риса в мешке, но ничего не имеет против мешков

с мукой... Словом, только к тридцати пяти -- сорока годам караванщик

научается с первого взгляда определять все самые затаенные черты лошадиных

характеров и узнает все премудрости водительства караванов.

Поэтому нет каравана без старшего караванщика -- караванбаши, что

значит на русском языке "глава каравана". Поэтому лучшие, опытнейшие

караванбаши славятся на всю Среднюю Азию.

Поэтому никогда не надо ничего советовать караванбаши в его деле, если

нет желанья испортить груз, загубить лошадей и прослыть навсегда невеждой и

глупцом среди всего племени караванщиков.

Зато честный и опытный караванбаши может провести караван за тысячи

километров по труднейшим горным тропинкам, по безводью и бездорожью, через

гигантские перевалы, провести так, что к последнему дню путешествия лошади

будут веселы, и резвы, и сыты и можно будет гордиться их развитой

мускулатурой, дыханием, поставленным, как у певца, крепостью копыт,

надлежащей сухостью ног и отличным, спокойным нравом.

А груз... Вы можете быть совершенно спокойны: ни грамма груза не

убавится в караване, если только по вашему приказанию он не будет

расходоваться в пути. Ни расписок, ни договоров не нужно. Узбеки-караванщики

не любят бумаг. Всякая бумага, по их мнению, подразумевает взаимное

недоверие. Каравайцик верит на слово и верен своему слову. И берегитесь

изменить слову. Если вы хоть раз изменили ему, лучше никогда вам не ездить

по караванным путям, лучше ждать, когда в горах и пустынях блеснут рельсы

железной дороги. Вы потеряли доверие караванщиков, и вы не можете нанимать

караваны!

Все это я знаю отлично. Поэтому, когда еще затемно на базу экспедиции в

городе Оше является караванбаши Турсун с оравою своих людей, я показываю ему

на гору тяжелых мешков, ящиков, кожаных вьючных сум, свертков, бидонов,

сосчитанных, перевешанных руками караванщиков, распределенных и перевязанных

арканами еще вчера, и говорю ему:

-- Ну, Турсун-ака, распоряжайся!.. А я пойду смотреть лошадей.

Лошади только в ночь приведены с пастбища, я их еще не видел. Я не мог

их видеть, потому что паслись они за много километров от города и выбирал их

из общего табуна специально назначенный человек. На лошадях -- вьючные

седла.

Караванщики группируются по трое. Один из трех подводит лошадь к грузу,

ставит ее меж двух половин вьюка и держит на коротком поводе. Лошадь тянет

голову вбок, пугливо озирается на лежащий на земле груз, словно пытаясь

определить его природу. Лошадь припрыгивает и дрожит всем телом в лошадиной,

особенной лихорадке. Но караванщик стоит, как железный столб, и лошадь может

податься только в сторону, а никак не вперед, не назад. По сторонам уже

наклонились над вьюком два других караванщика и, подняв груз, привалили его

к бокам лошади. Они сдавили ее двумя половинками вьюка, и, как в тисках,

лошадь никуда уже не может податься, она только похрапывает и нервно поводит

ушами, пока караванщики обвивают ее хитросплетеньем арканов. Они ухватывают

вьюк за углы и дергают его в разные стороны, словно ввинчивая его в

лошадиный бок, потом сверху на спину укладывают привьючку и долго притирают

и примащивают ее, чтоб легла она, как на спальное ложе. Лошадь превращается

в бочку, и эту бочку обводят последним длинным арканом. Запустив концы

аркана себе за плечи и обернув его вокруг поясницы, караванщики упираются

коленом в лошадиный дрожащий бок и отваливаются, кряхтя, натуживаясь до пота

на лбу, так что вены выступают из-под кожи лиловыми выпуклыми жгутами.

Лошадь покряхтывает, выдавливая из себя шипящий, протяжный выдох. И,

закрутив узлы, караванщики разом, стремительно, как от падающего камня,

отскакивают в разные стороны, потому что бочка становится внезапно

выпущенной пружиной, -- со всех четырех ног рванувшись от них, заломив

вспотевшие уши, лошадь несется по двору, как тяжелый снаряд, чтобы вдребезги

разбить все, рискнувшее оказаться на ее пути: на другую сторону двора, за

пролом в саманной стене, за арык, на пыльную улицу, туда, где сбились в кучу

другие, завьюченные, уже бессильные сбросить вьюк, уже присмиревшие лошади.

Долетев до них, разом повернув боком, тяжело дыша, она вдруг всеми копытами

упирается в землю и, ударившись о посторонние вьюки, испуганно

останавливается. И если вьюк остается цел, значит все в порядке, и

караванщики, как к эшафоту, ведут к горе груза следующую, полную подозрений

лошадь.

Вьючные ящики должны быть крепки; потому они оковываются железом и

плотно обшиваются парусиной. А в мягкие вьючные сумы нельзя класть твердых

предметов; даже толстые подошвы альпийской обуви свиваются от удара, как

закрутившийся тополевый листок. А жестяные керосиновые бидоны обжимаются

деревянной клеткой. И все-таки все это превращается в прах, если бесятся

лошади.

Вот почему я опасливо смотрю на вьючный ящик с необходимым для горных

работ динамитом, когда его взвьючивают на лошадь. И вот почему, приказав

везти этот вьюк отдельно от других лошадей, я поручаю ее отдельному

караванщику.

Русские рабочие обычно в лошадях понимают мало, а многие сотрудники

экспедиции глядят на них и вовсе бессмысленными глазами. Большинство

сотрудников отправляется на Памир в первый раз, и некоторые впервые садятся

в седло. Даже заседлать коней не умеют. Но у них воинственный вид, потому

что работа предположена у самой границы, из-за которой всегда возможен налет

басмачей. У всех за плечами торчат винтовки, сбоку болтаются наганы, а у

иных на животе даже поблескивают жестянкой бутылочные ручные гранаты.

Бывалые участники экспедиции хмуро оглядывают таких новичков, боясь не

басмачей, а этого воинства, потому что любой из новичков способен по

неосторожности и неопытности взорвать гранату на собственном животе или

вогнать наганную пулю в круп лошади. Но каждый такой всадник мнит себя

похожим, по меньшей мере, на партизана времен гражданской войны, и каждый

уверен в своей превосходной боеспособности. Наконец последняя завьюченная

лошадь, звеня тазами и ведрами, как пожарный автомобиль, вылетает на улицу.

Потный, возбужденный и охрипший, я вскакиваю в седло и даю распоряжение

выступать. Тут, решив в последний раз перед Памиром отведать мороженого,

один из коллекторов, одетый в алую фланелевую рубаху-ковбойку и бархатные

оливковые

шаровары, устремляет своего конягу к будке мороженщика, красующейся на

краю улицы, среди тополей. Коллектор этот, минуту назад не знавший, с какой

стороны подойти к седлу, нечаянно поднимает коня в галоп. Заждавшийся конь

рвется так, что коллектор, едва не вылетев из седла, вцепляется руками в

луку, а его осетинская широкополая шляпа съезжает с затылка и никнет на

своем ремешке у шеи.

-- Держи коня!.. Держи!.. -- яростно кричу я, но, поняв, что коллектор

не властен справиться с конем, вылетаю вперед и, настигнув коллектора,

хватаю за повод его коня.

Подбегает караванщик и ведет коня "храброго джигита" в поводу.

Караванщик ничему не удивляется и даже не позволяет себе улыбнуться. Караван

вытягивается, идет вниз по улице. Лошади, еще не привыкшие к вьюку,

бросаются в стороны и разбегаются. Караванщики, ругаясь, гоняются за ними,

тщетно стараясь наладить порядок.

Улица ведет к мосту через пенную Ак-Буру. За мостом -- базарчик, на

котором мелочные торговцы урюком и черешней состязаются с горланящими

лепешечниками в зазывании покупателей. Однако и те и другие умолкают, когда

караван проходит мимо разгульной ордой. А посетители чайханы, бросив свой

дымящийся кок-чай, толпятся у дверей и окон. Собаки визжат и лают.

Сразу за базаром, на узкой улице как с цепи срывается лошадь, груженная

динамитом. Она на полном скаку лягает другую лошадь, та оскорблена, и обе

выносятся вперед, растолкав всех лошадей каравана. На пути -- телеграфный

столб, краешком ящика лошадь за него задевает, вьюк съезжает на сторону,

лошадь окончательно перепугана, и... тут уж ничто в мире не может ее

удержать. Она мчится вперед скачками, беспрерывно давая козла, динамитные

ящики съезжают набок все больше и больше, наконец один из ящиков

вываливается из сдерживающих его пут и с треском падает в узкий арык. Метрах

в сорока дальше летит второй ящик, а еще дальше падают два других. Аркан

запутал лошади ноги, она подпрыгивает еще разок, но другой аркан оказывается

у нее на шее, и она, вся в пене, вздрагивая губами, останавливается.

Караванщики задерживают весь караван и бегут собирать ящики, которые, к

счастью, оказались слишком прочны для того, чтобы рассыпаться от такой

передряги. Через двадцать минут караван шествует дальше. Люди злы и

утомлены.

Через два часа караван выходит из закоулков старого города. Широкая

прямая дорога переваливается с холма на холм. То, что не могли сделать люди,

делает солнце. Оно так яростно припекает лошадей, что все теряют теперь

охоту носиться и сбрасывать вьюки. Люди качаются в седлах, как сонные мухи.

Ремни непривычных винтовок натирают им плечи. У многих ноют растертые ляжки.

Если не порядок, то тишина возникает сама собой. Отсель все будет нормально

и благополучно. Завтра все упорядочится, завтра у нас будет превосходное

настроение.

Караван научно-исследовательской экспедиции выступил в поход на Памир.

Наконец в седле... (Из записей 1931 года)

Есть особенно торжественные минуты, в какие человек почти физически

ощутимо сознает себя на грани двух совершенно различных существований. Когда

караван по пыльной дороге медленно взобрался на первый в пути перевал,

тяжело завьюченные лошади сами остановились, словно и в них проникло то же

сознание.

Сзади, в склон горы, в крупы лошадей уперлись красные, низко лежащие

над равниной воздушные столбы заката. Я повернулся боком в седле, уперся

рукою в заднюю его луку. Туда, на закат, сбегала к травянистым холмам

лессовая дорога. Она терялась вдали, в купах засиненных предвечернею дымкой

садов. За ними, под невысокой, но острой, истаивающей в красном тумане

горой, распростерся покинутый экспедицией город. Он казался плоским темным

пятном, в котором пробивались белые полоски и точки. Некоторые из них

поблескивали, как осколки красного зеркала. Отдельные купы деревьев, будто

оторвавшись от темного большого пятна, синели ближе, то здесь, то там. Это

были маленькие селения -- предместья города. Тона плодородной долины

казались такими нежными и мягкими, словно вся природа была одета в чехлы, --

скинуть бы их в парадный день -- и равнина засверкала бы ярким играющим

блеском.

Сзади -- нежнейших тонов равнина, заполненная закатом, город как

последний форпост привычного культурного быта, оставляемого, кажется,

навсегда: улицы, дома, фабрики, конторы, столовые, кинотеатры, автомобили,

извозчики, электричество, телефонные провода, магазины, киоски, библиотеки

-- весь сложный порядок шумного и деятельного человеческого сообщества.

Впереди -- только горы: вершины, ущелья, вспененные бурные реки, горные

хребты, врезавшиеся в голубое небо острыми снежными пиками. И дорога уходит

туда перевитой, небрежно брошенной желтою лентой. Впереди -- неизвестность,

долгие месяцы верхового пути, никаких населенных пунктов на Восточном

Памире, кроме Поста Памирского да редких киргизских кочевий. И только

далеко-далеко за ними, в глубочайших ущельях кишлаки Горного Бадахшана. И

главное впереди -- особенные скудость, ясность и простота форм жизни,

которые обозначат дни и месяцы каждого двинувшегося туда человека.

Еще вчера -- кипучая организационная деятельность, заботы, хлопоты, а

сейчас -- бездонная тишина, в которой только мягкий топот копыт, гортанные

понукания караванщиков, свист бичей да медлительный перезвон бубенчика под

гривой первой вьючной лошади каравана. Теперь каждый из путников

предоставлен себе самому. Все черты характера, все физические способности

каждого приобретают огромное, непосредственное, заметное всем значение.

Никаких условностей и прикрас: все как есть! Если ты мужествен, неутомим,

спокоен, энергичен, честен и смел, ты будешь уважаем, ценим, любим. Если нет

-- лучше вернись обратно, пока не поздно. Здесь, в долгом пути, время тебя

обнажит перед всеми, ты никого не одурачишь и не обманешь, все твои свойства

всплывут наружу. Ни красноречие, ни объем твоих знаний, ни степень

культурности -- ничто не возвысит тебя над твоими товарищами, не послужит

тебе в оправдание, если ты нарушишь точный, простой, неумолимый закон

путешественника.

Все это промельнуло в уме мгновенно, но с беспредельной отчетливостью,

-- так отчетлива, полна и мгновенна бывает предсмертная мысль, и, может

быть, именно поэтому созерцание дальних, вечных снегов влекло к раздумьям о

величии жизни и смерти. Горы -- это будет иное, для многих сейчас еще

неведомое существование, которым сменится прошлый, обычный образ городской

жизни.

Георгий Лазаревич! -- в задумчивости сказал я Юдину, который, подъехав

сзади, придержал рядом со мной своего коня. -- Вы никогда не испытывали

пространственного голода?

Какого голода? -- внимательно взглянув мне в глазка, переопросил Юдин.

Пространственного, -- почему-то вдруг смутившись, повторил я. -- Ну,

такого особого чувства тоски по постоянному передвижению.

Не знаю, пространственным ли его назвать, а голод я ощущаю. Еще какой!

Так и съел бы сейчас баранью ляжку! -- с веселой насмешливостью заявил Юдин.

-- Особенно если с лучком поджарить... С утра ничего не ел!

Понимаю, -- окончательно смутился я. -- Ну, это я так... Поезжайте, я

вас догоню!

А что, вы тоже объелись этого проклятого зеленого Урюка?.. Я говорил

вам: не увлекайтесь!

Я резко выпрямился в седле и хлестнул камчою по крупу коня. Бедняга,

озлившись на незаслуженный удар, рванулся вниз с перевала галопом.

-- Павел Николаевич! Ноги лошади поломаете! -- донесся сзади

(наставительный голос Юдина.

Я осадил коня, поехал медленным шагом, откинулся в стременах и только

тогда оглянулся.

А оглянувшись, увидел караван, вытянувшийся на спуске, и впереди

каравана группу всадников. Юдин, петрограф Н. С. Каткова, прораб, оба

коллектора... Трое караванщиков, спешившись с вьючных лошадей, шли, широко

размахивая рукавами ванных халатов. Позади всех, сблизив лошадей, стояли и

скручивали махорочные цыгарки двое рабочих. Гребень перевала скрыл равнину

вместе с городом и красными лучами заката.

Я вынул из, полевой сумки трубку, туго набил ее махоркой и закурил на

ходу.

Новая жизнь началась, надо было проверить себя, как проверяют перед

боем винтовку.

Вечером, когда караван остановился на ночлег под двумя холмами, на

густой травянистой лужайке, у спокойно журчащей речки; когда на большом

разостланном брезенте был прямо в котле подан и съеден плов, отлично

сваренный караванщиками; когда люди разлеглись на теплой траве под огромными

звездами, а спать еще не хотелось, Юдин, примяв траву, грузно распростерся

животом кверху рядом со мной.

-- Ну, здорово! -- добродушно пробурчал он. -- Теперь до утра не

захочется есть... Молодец Дада, умеет кухарить!

Я молчал.

-- А скажите, Павел Николаевич, -- повернувшись на локте, с интимными

нотками в тоне заговорил Юдин, -- вы, конечно, могли обидеться на меня

тогда, а только, честное слово, мне здорово есть хотелось... Что такое вы

мне хотели сказать об этом, -- как вы его назвали? -- пространственном

голоде?

Юдин редко говорил на отвлеченные темы, и я искоса взглянул на него: не

ждать ли опять насмешки? Но в щелочках глаз моего собеседника было одно

добродушие: ведь Юдин обливает меня ушатом холодной воды, только когда я

впадаю в романтический пыл, а сейчас я ничем не проявляю такого пыла.

-- Так, пустяки... ("Как бы это похолодней да попроще?") Может быть, я

не нашел слова. Неудачно выразился. Просто оглянулся на перевале: закат,

позади город, и все такое, а впереди... Ну, вспомнил о том, как я чувствовал

себя на севере, когда невмоготу стало брюки протирать за столом, заваленным

недописанными бумагами...

Юдин, деловито ковыряя травинкой в зубах и методически сплевывая на

сторону, спокойным взглядом изучал мерцающие звезды. Глухо, будто скрывая

никак не подобающую ему лиричность, проговорил:

-- А вы думаете, мне на перевале такие мысли не пришли в голову? Только

я не особенно умею въедаться в эту, ну, как сказать... в лирику. Вам, как

писателю, оно, конечно, и карты в руки... Ну, а что же такое все-таки этот

пространственный голод, как вы его называете?

Я заговорил медленно, прерывая слова паузами:

Вот, Георгий Лазаревич... Попробуйте поголодать суток трое, ручаюсь

вам, вы станете ни к чорту не годным. Потребность простейшая и здоровая. А,

например, потребность пьяницы в алкоголе, наркомана в наркотиках -- больные

потребности. Их, этих людей, лечат. Вы не пьете, не курите, а я вот курю и

чувствую, что мне это вредно. А бывают потребности, которые не назовешь ни

здоровыми, ни больными, для данного организма естественные, хоть многим они

и кажутся странными. Одна из них та, которую я называю, -- может быть,

неточно и неправильно называю, -- пространственный голод. Это потребность в

постоянном передвижении.

Так, пожалуй. Вот тут кашгарлыки скоро нам попадутся. Это самое чувство

их и заставляет кочевничать, -- спокойно заметил Юдин.

Нет, напротив, -- чуть улыбнулся я. -- В данном случае факторы

социальные. Кочевые народы в поисках пастбищ, воды -- словом, всего, без

чего им прожить нельзя, вынуждены были постоянно передвигаться с места на

место. Отсюда и чувство. Не причина, а следствие! Вкоренилось оно в людей,

превратилось в привычку. Цивилизация и культура устранили причину, а

следствие осталось и живет себе как атавистический пережиток. Мы с вами

дорвались до седел и оба счастливы, а есть миллионы людей в городах и селах,

каждый из которых двумя руками отмахнулся бы от этого. Вот проснулся, встал

человек. Утро. Служба. Работа. Обед. А вечером -- все, что на ум взбредет.

Нужное, может быть, и полезное. Так день, два, год... А то и за всю свою

жизнь из родного города носа не высунет.

Когда мы начинали организовывать экспедицию, помните, сколько

просителей было: ах, хотим, ах, так заманчиво, так интересно! А как до дела

дошло, все разбежались! По сути, любителей передвигаться мало!

Ну, это по другим причинам! Струсили, или условия вы им предложили

неподходящие. А по-моему, вовсе не мало,

а множество: моряки, паровозные машинисты, летчики, шоферы, даже

вагоновожатые -- словом, в первую очередь транспортники. Кто это, как не

люди с чувством пространственного голода? Потом, возьмите, какие-нибудь

агенты заготовительных организаций, да просто иного почтальона попробуйте

посадить за прилавок -- взвоет! Никто из них года на месте не усидит. Такого

в гроб положи, и то под землей ползать начнет! Различны только масштабы и

способы утоления этого голода, а никакой принципиальной разницы нет. А вы

думаете, туристы только за здоровьем да за умственным развитием ходят? Не

сидится, вот и идут. А мало таких бродяг, что к сидячей профессии не

способны, а подвижную сами не умели и никто им не помог подыскать? Весь

вопрос сводится к температуре этого чувства. Вот у меня, я сам знаю,

странническая горячка, а у вас...

Ну, это вы бросьте! -- засмеялся Юдин. -- У меня никакой горячки нет,

да, признаться, если б можно было заниматься геологией, лежа в постели,

разве стал бы я по всяким Памирам шататься?