---------------------------------------------------------------

L'ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha.

Перевод Марии Ватсон (1907)

Origin: http://az.lib.ru/s/serwantessaawedra_m_d/text_1907_don_quijote-1.shtml

---------------------------------------------------------------

Полный перевод с испанского М.В.Ватсон(с примечаниями и биографическим очерком)

Текст в современной орфографии воспроизводится по изданию: Сервантес

Сааведра Мигель де. Остроумно-изобретательный идальго Дон Кихот Ламанчский.

-- СПб.: Ф. Ф. Павленков, 1907

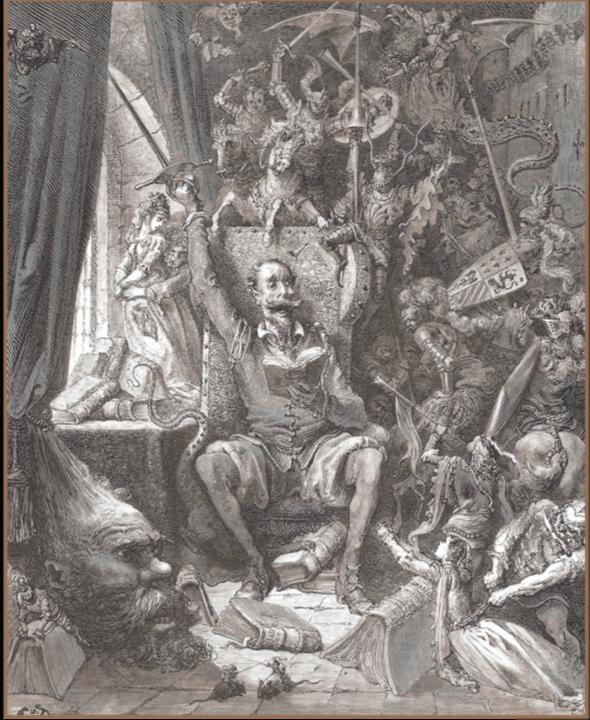

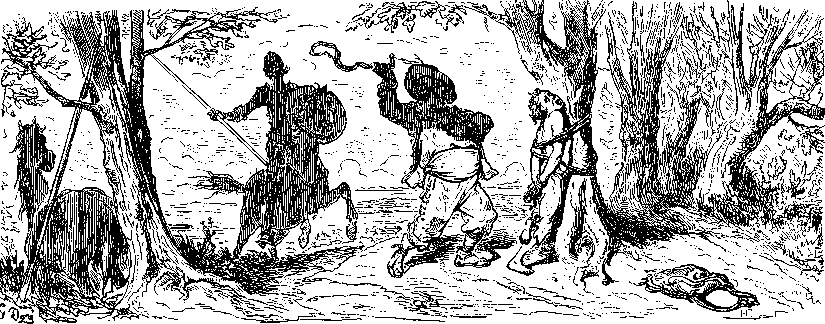

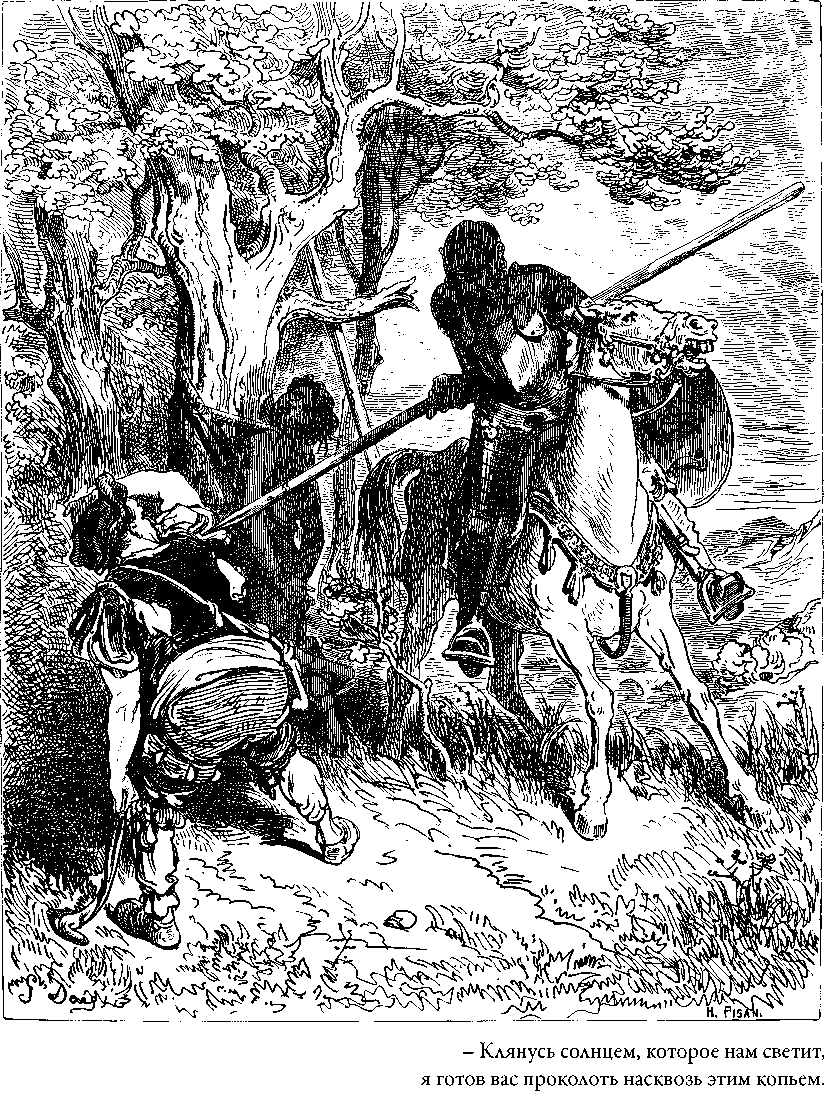

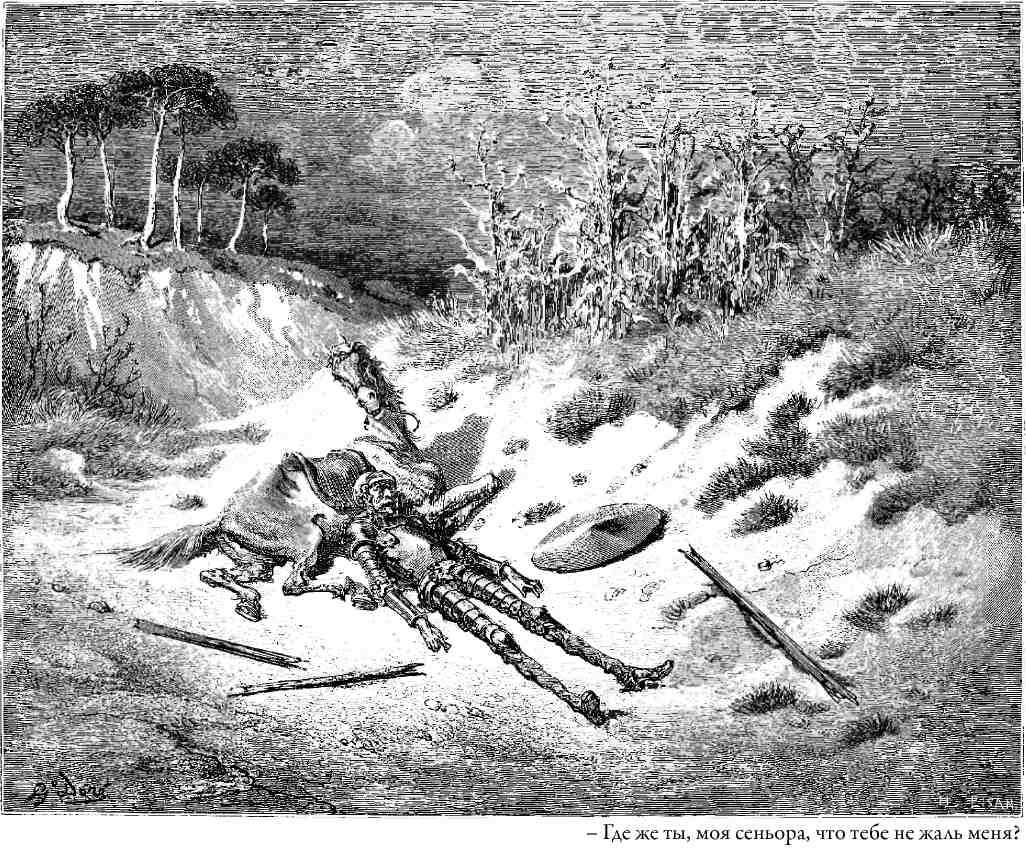

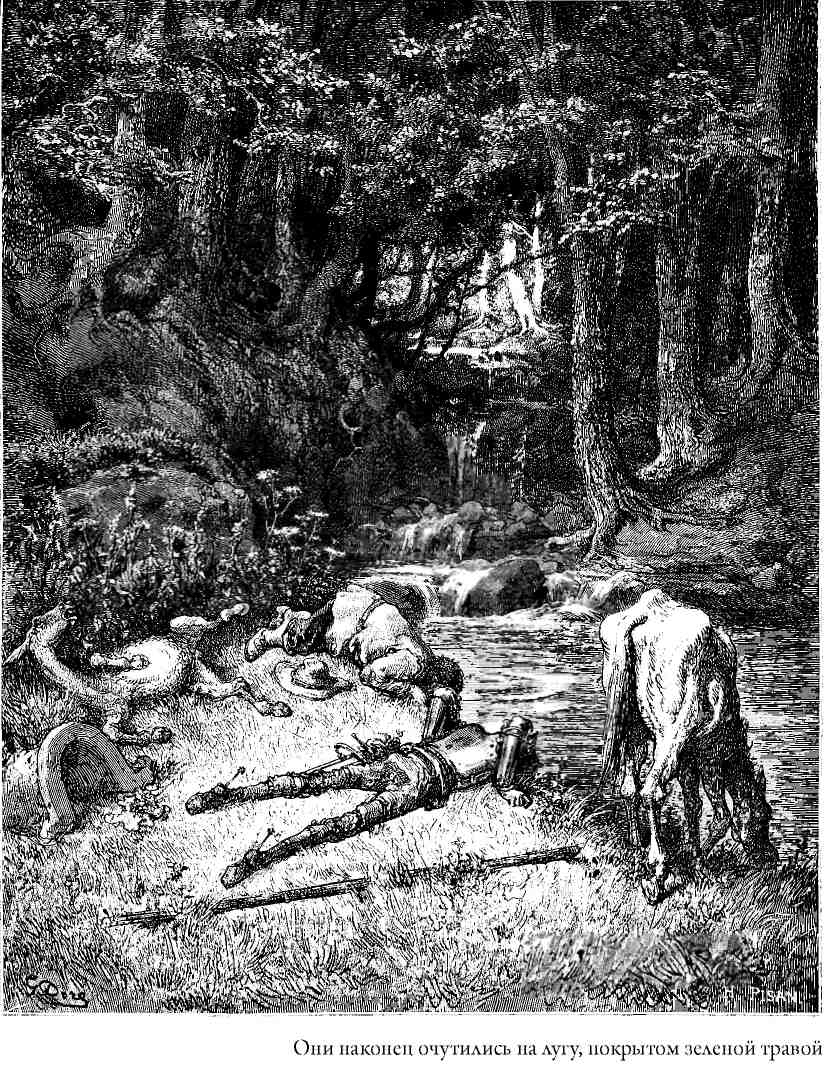

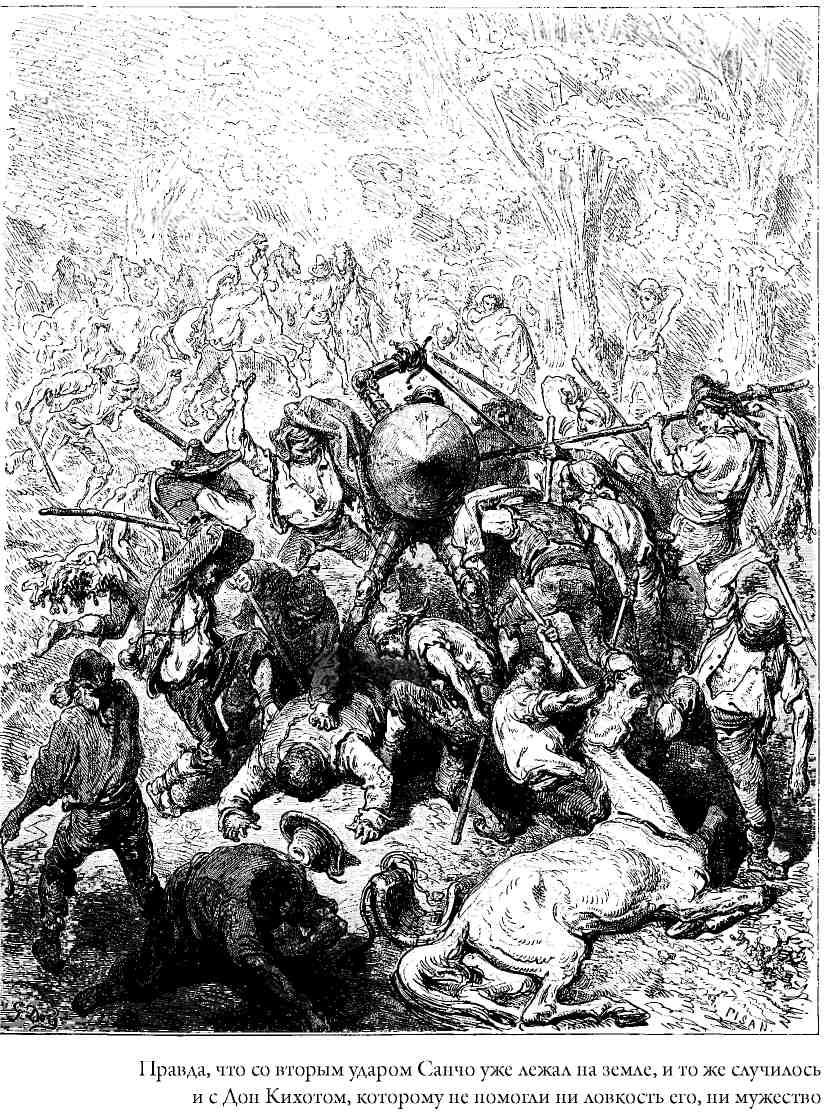

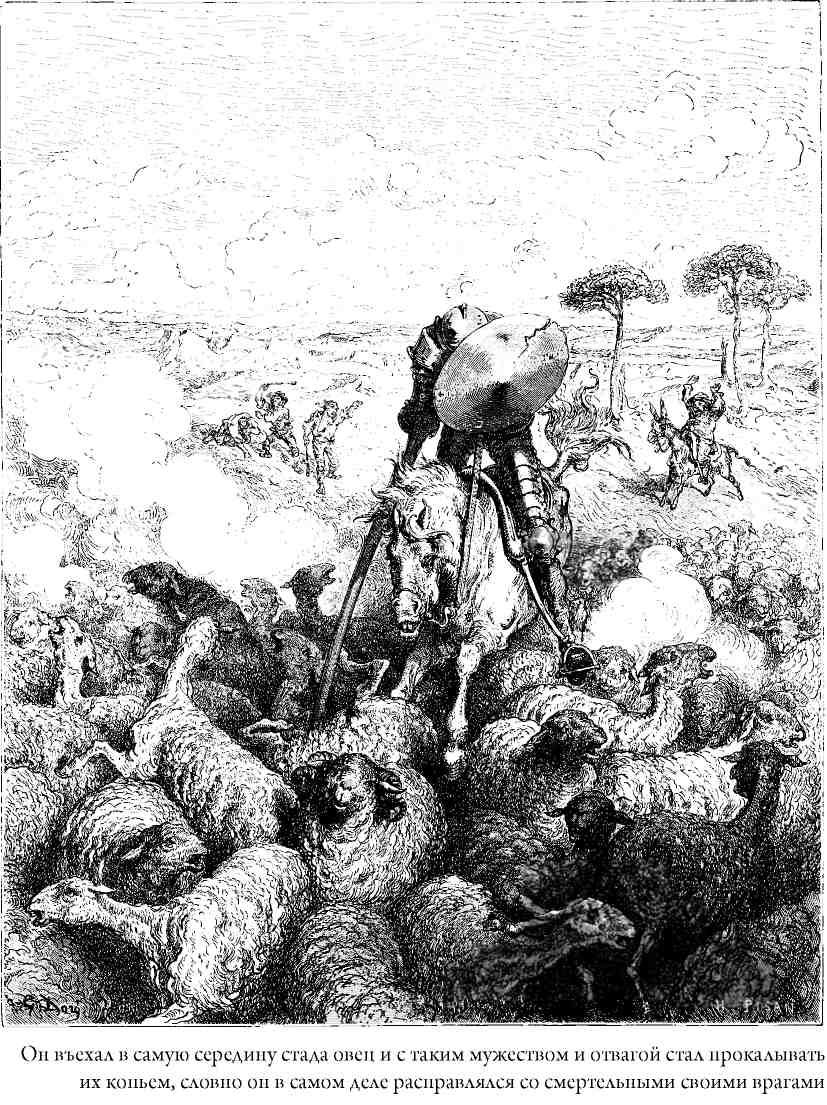

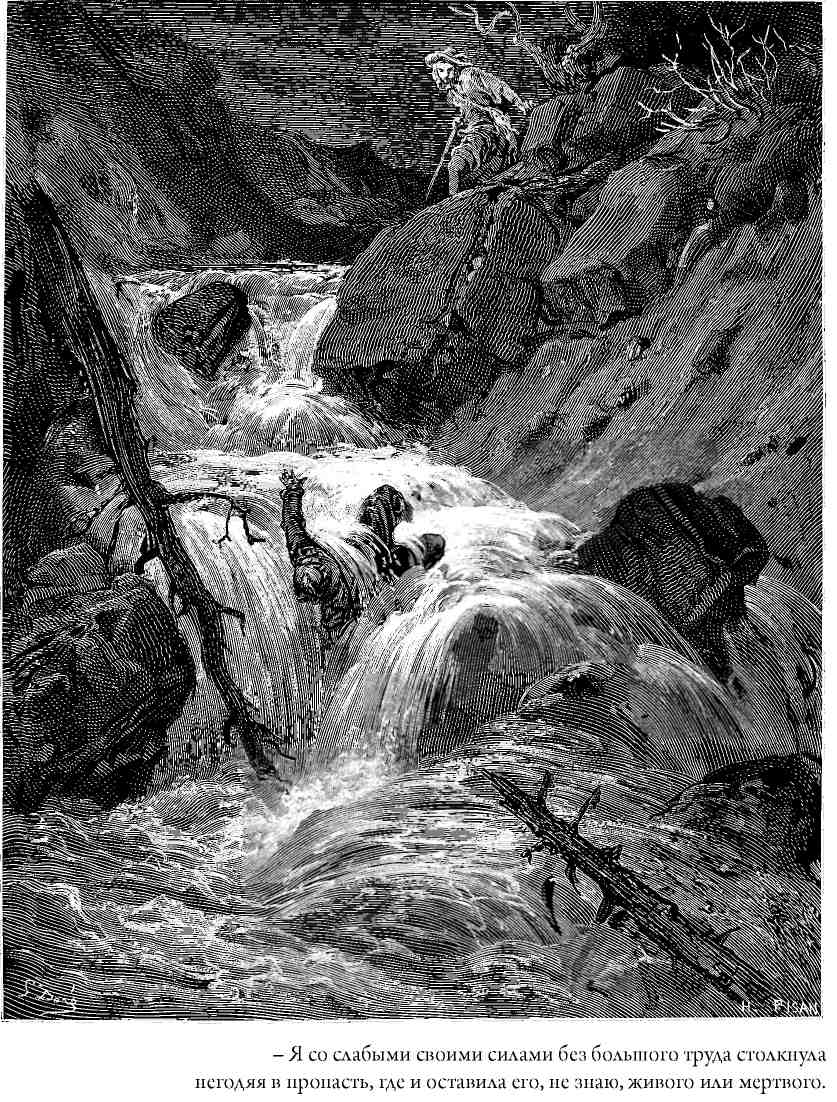

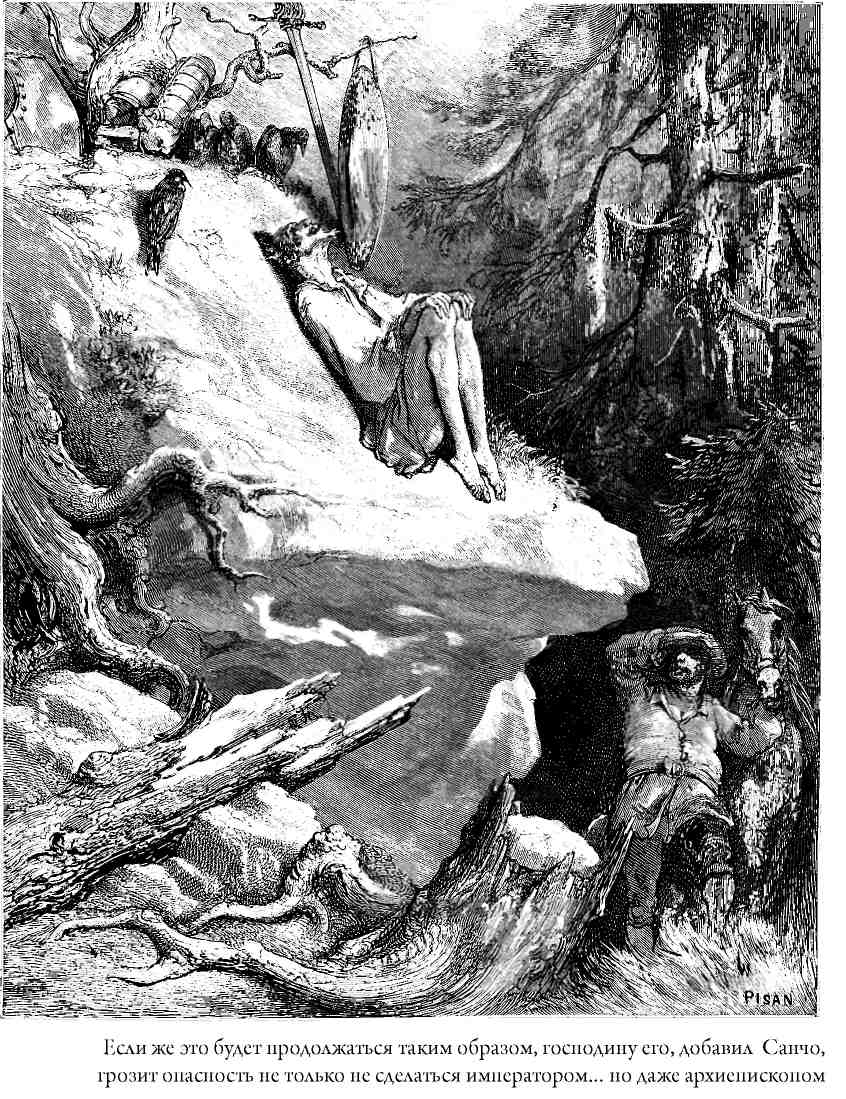

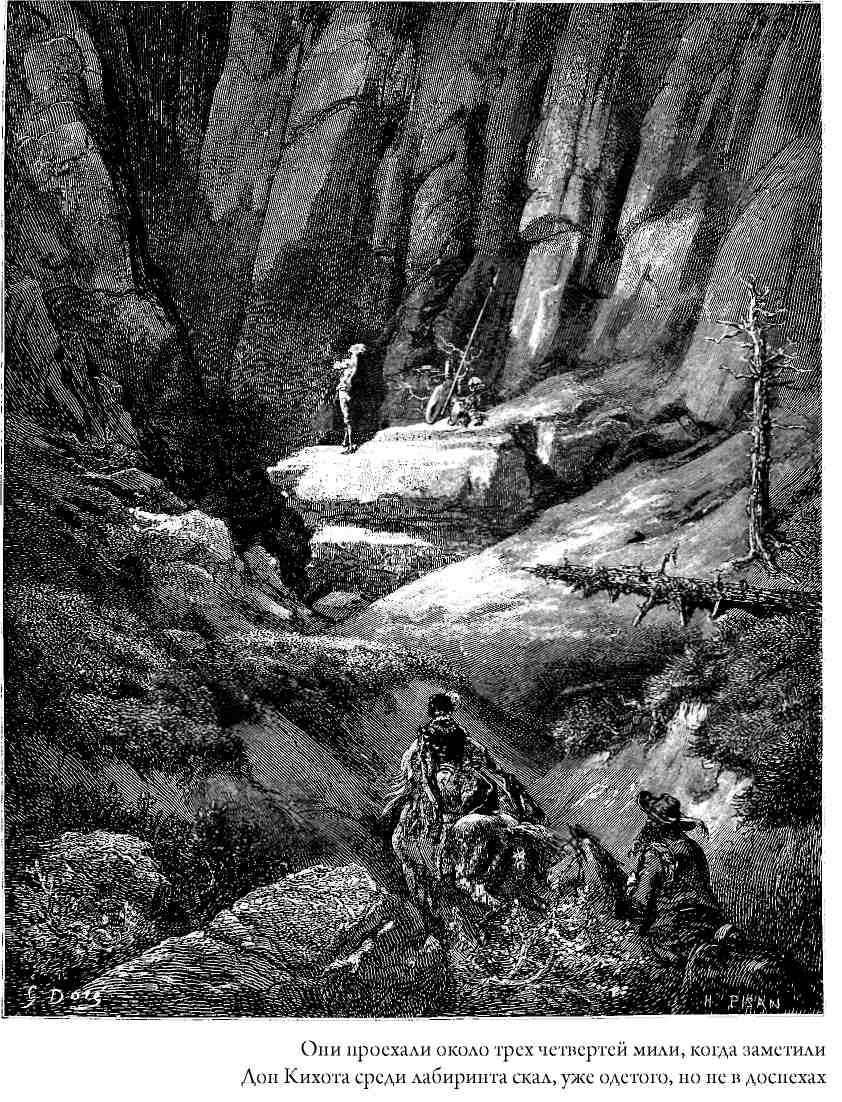

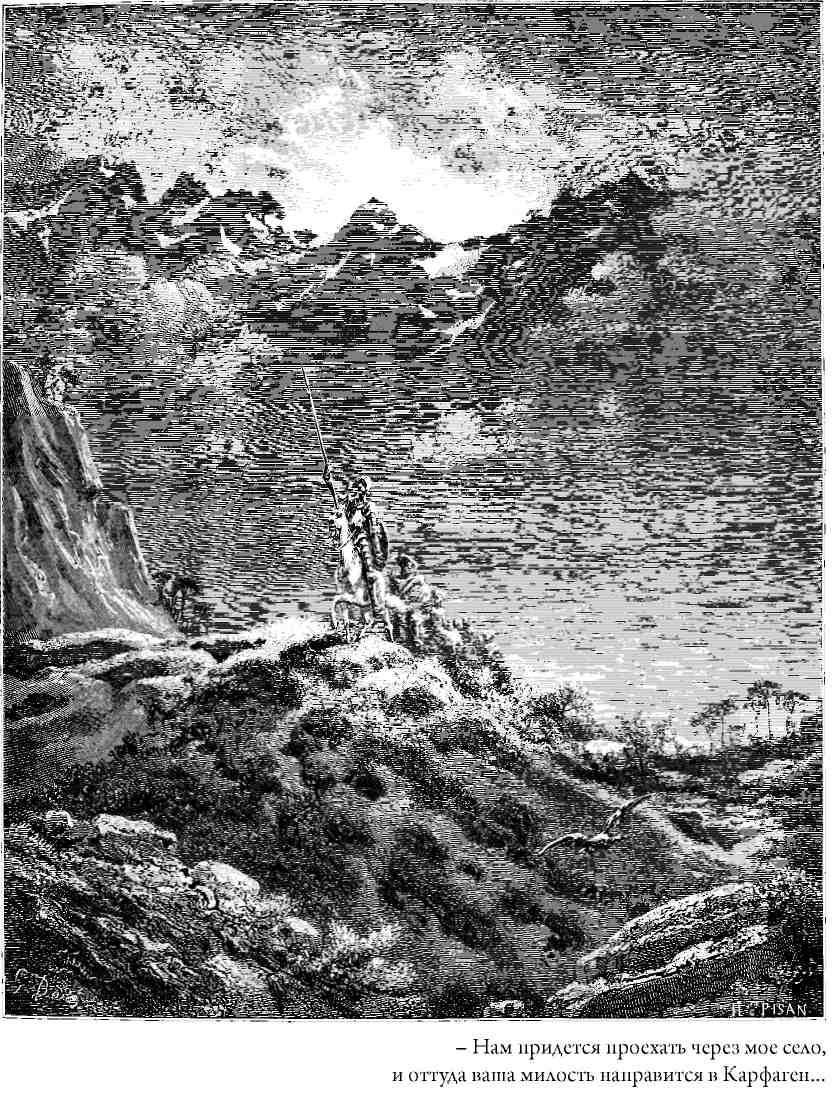

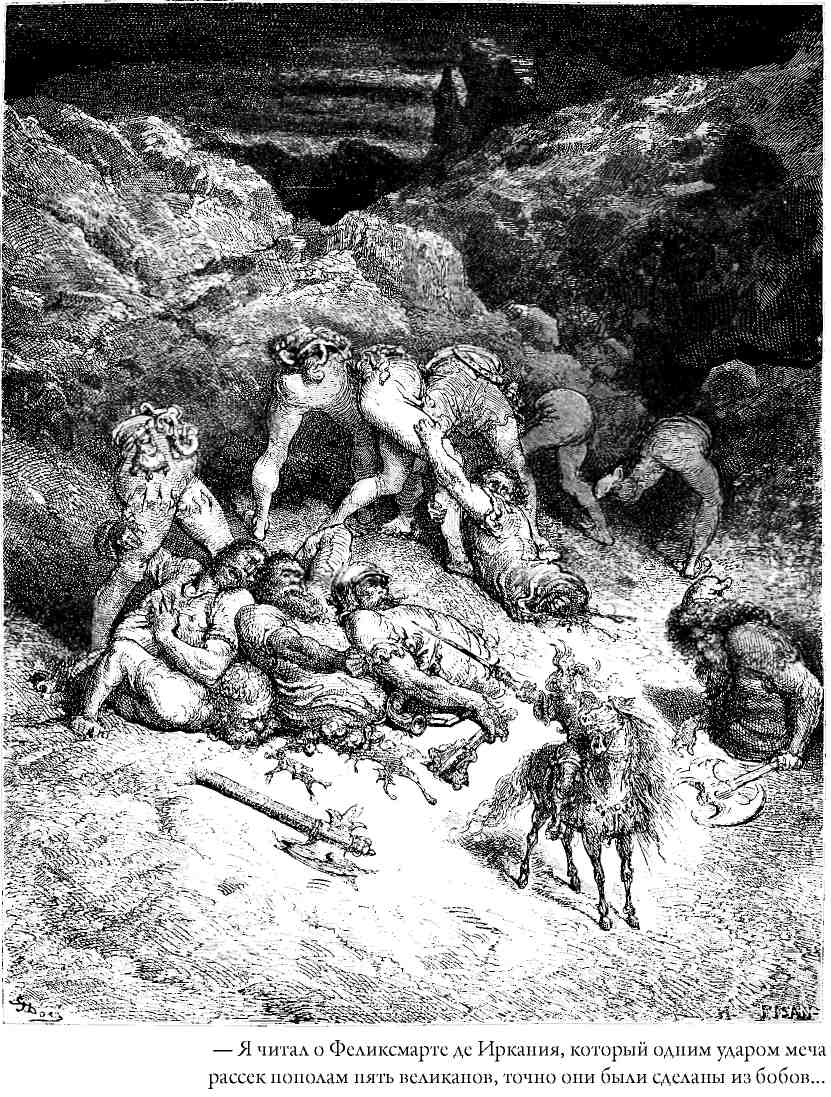

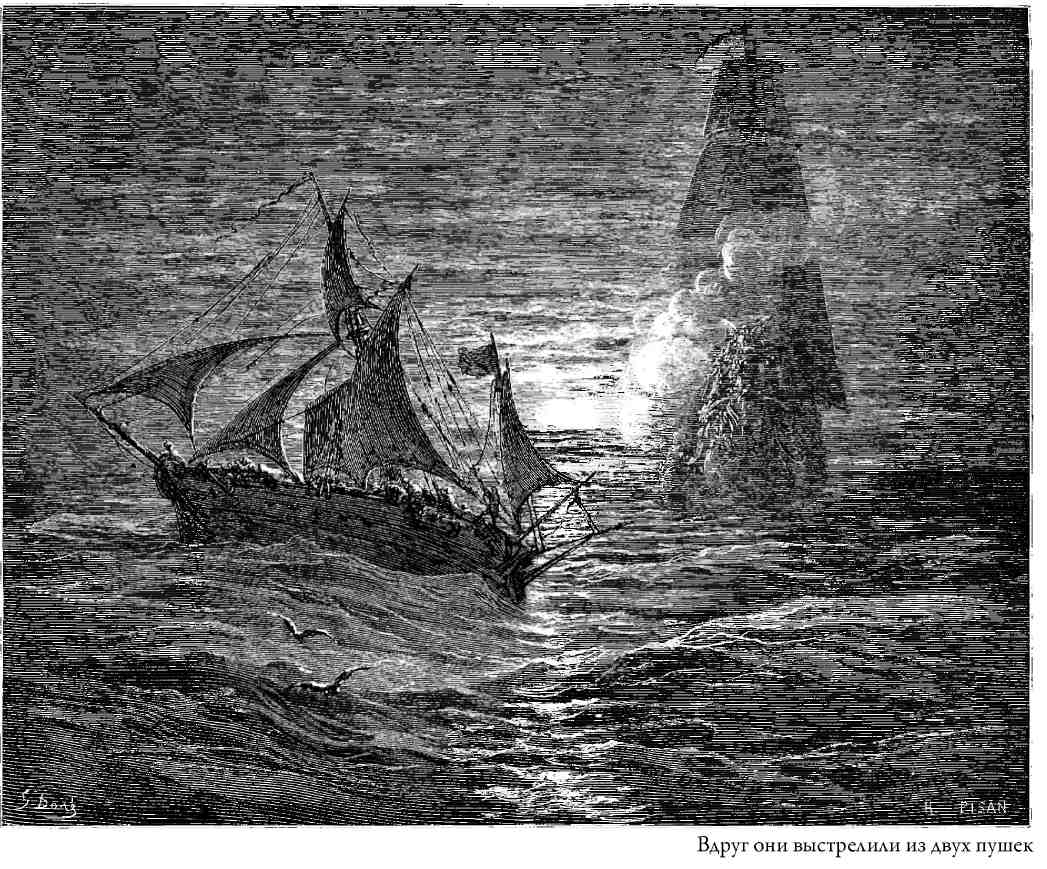

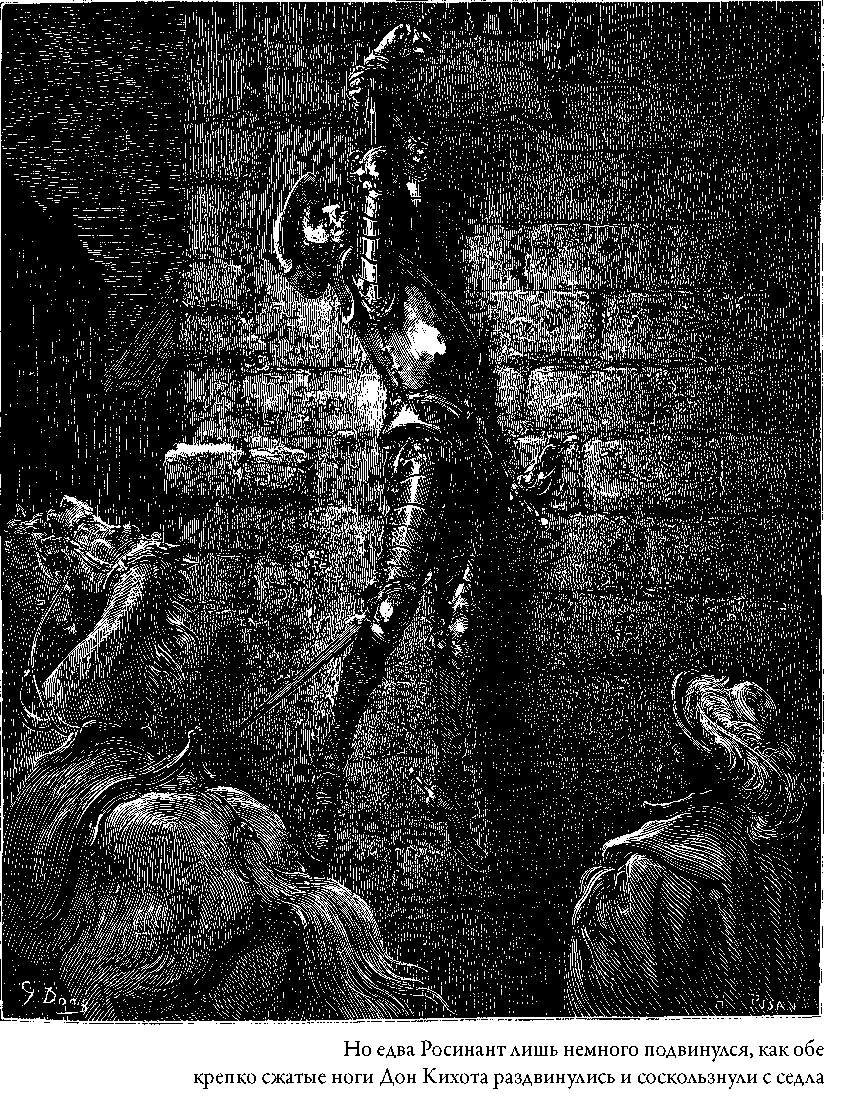

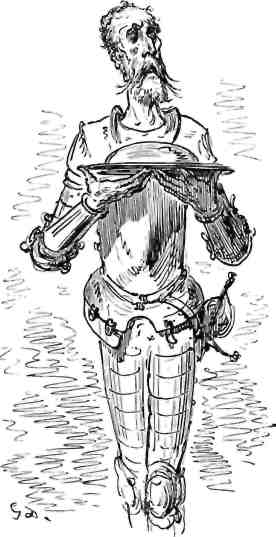

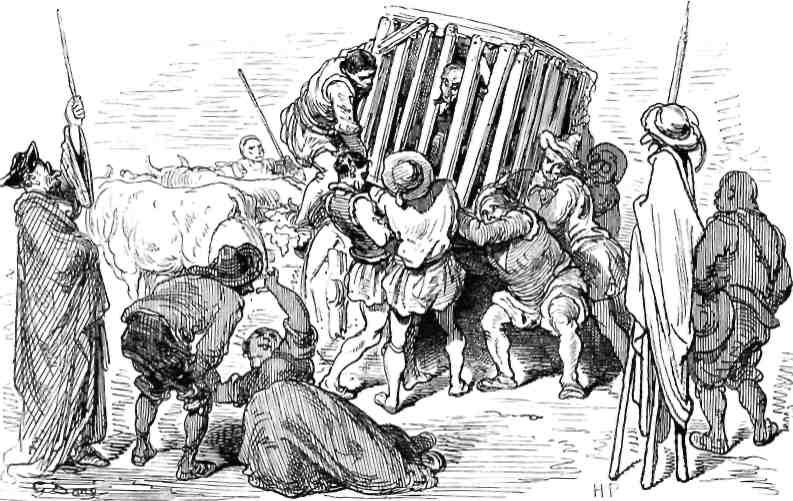

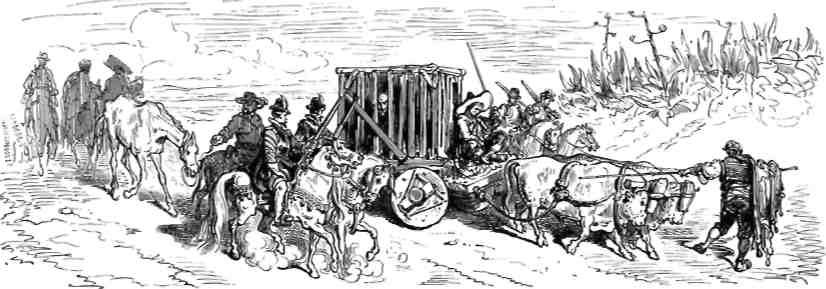

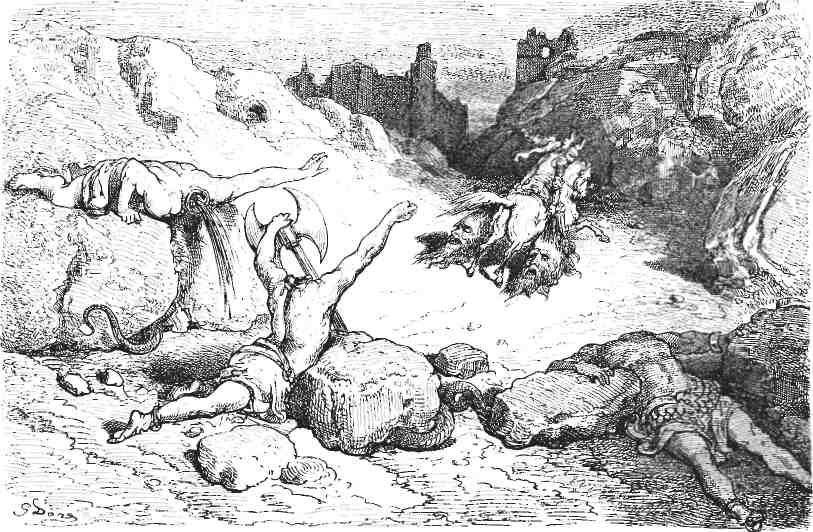

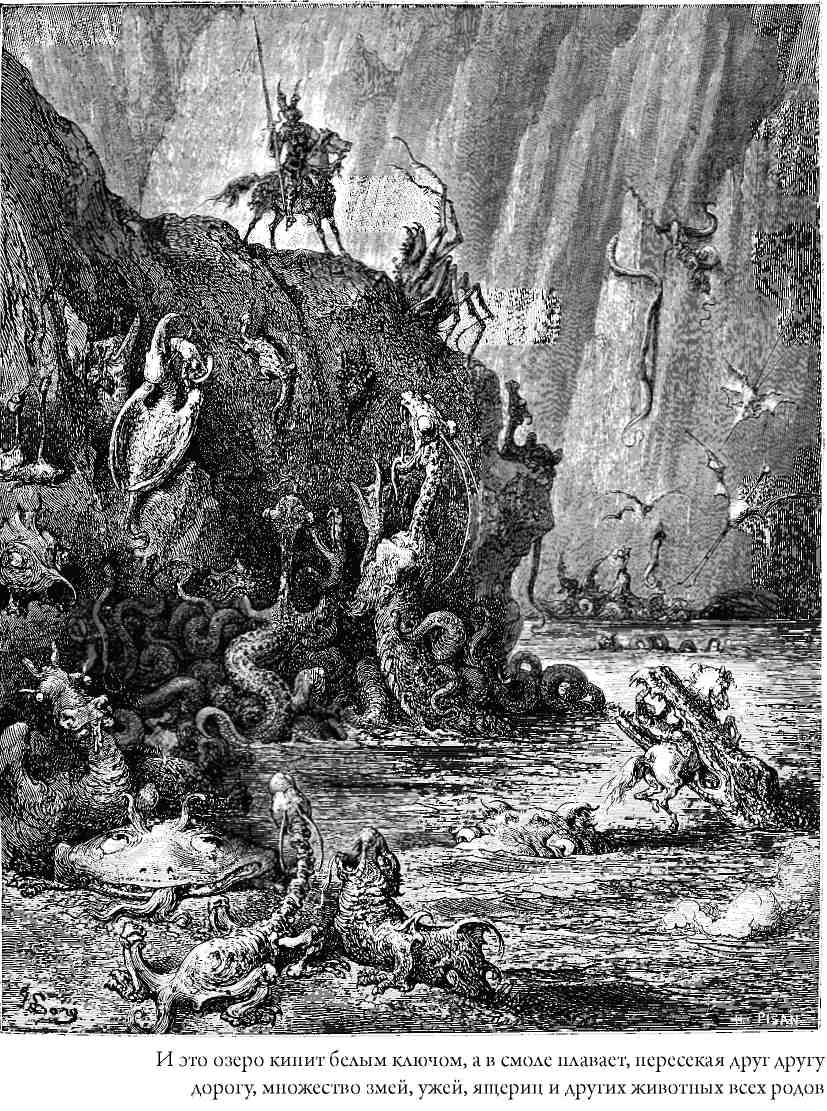

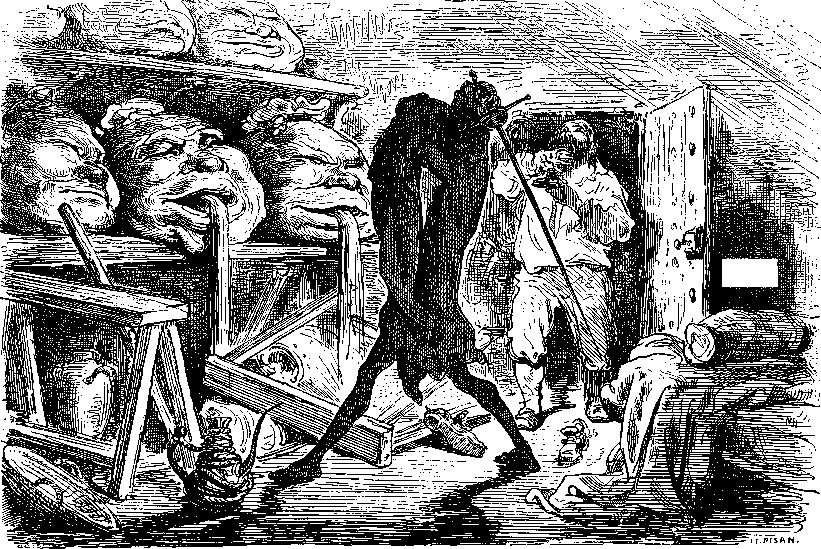

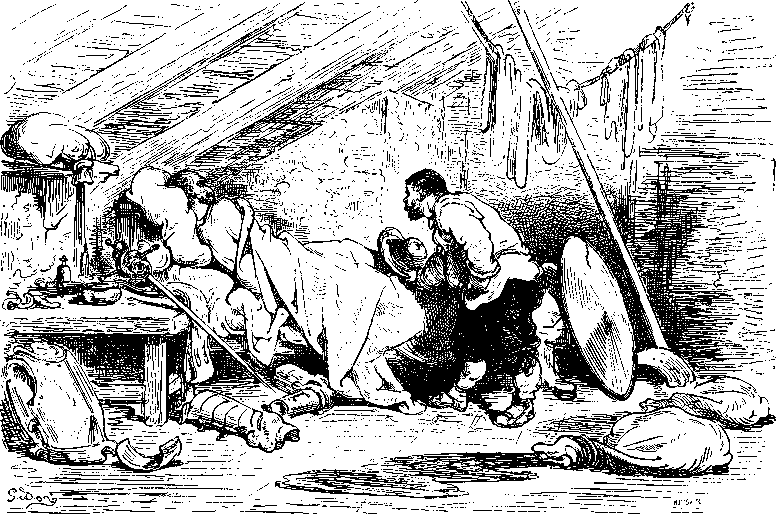

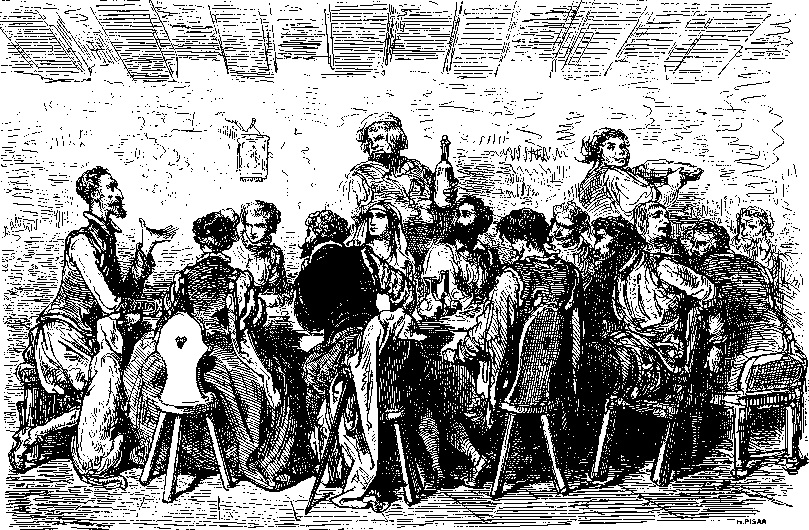

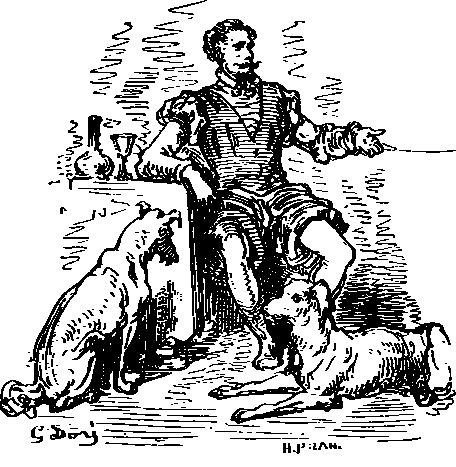

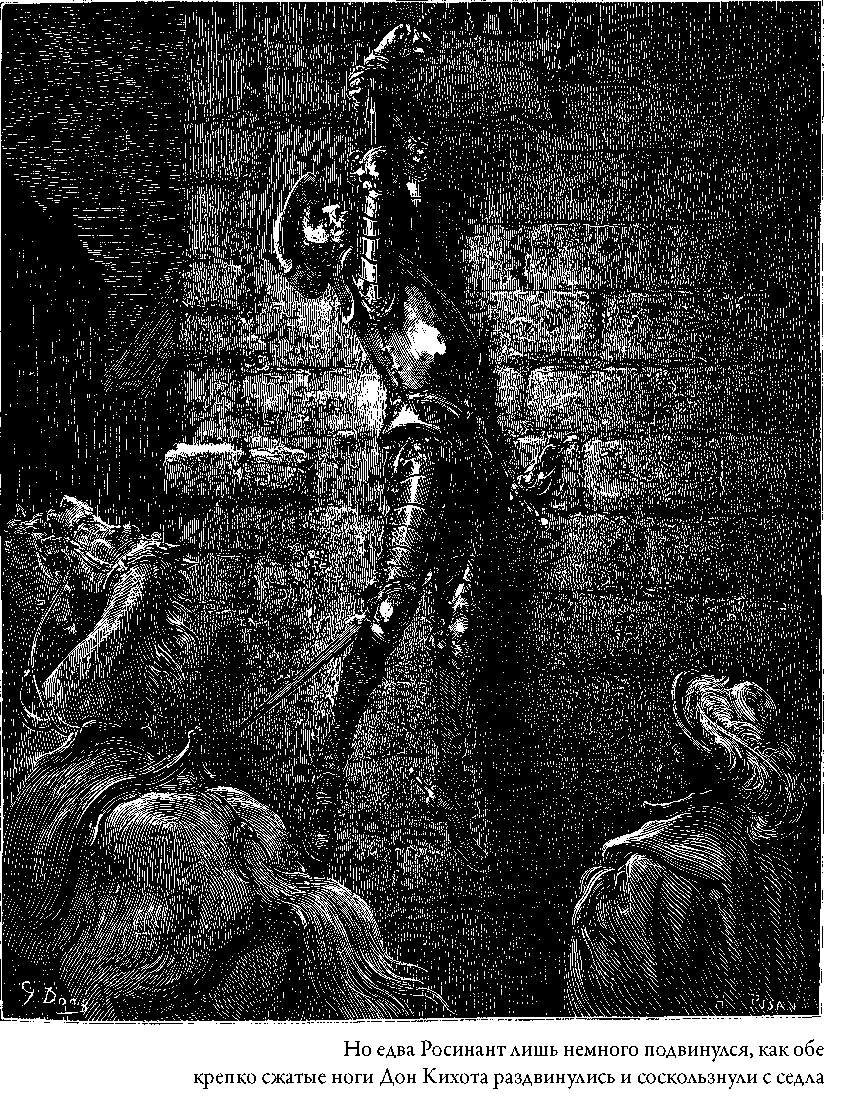

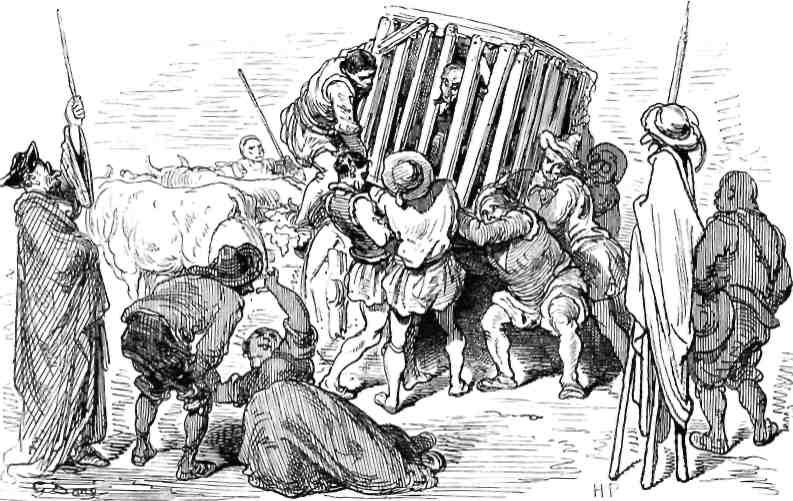

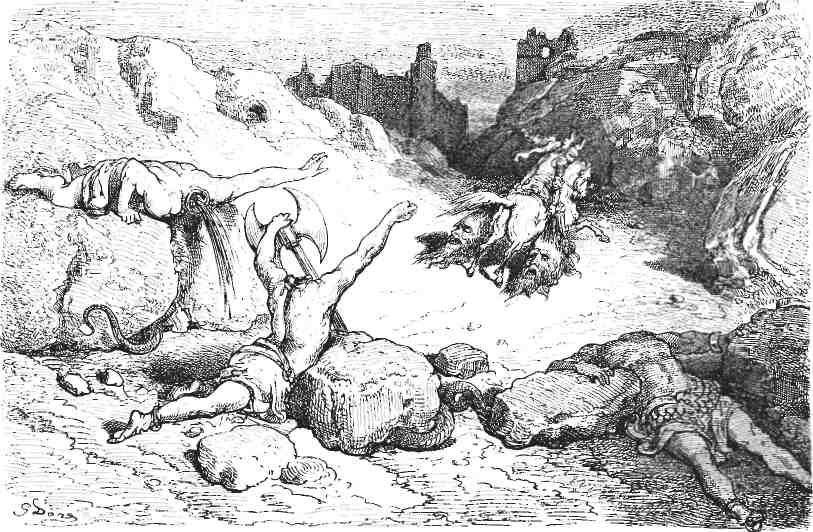

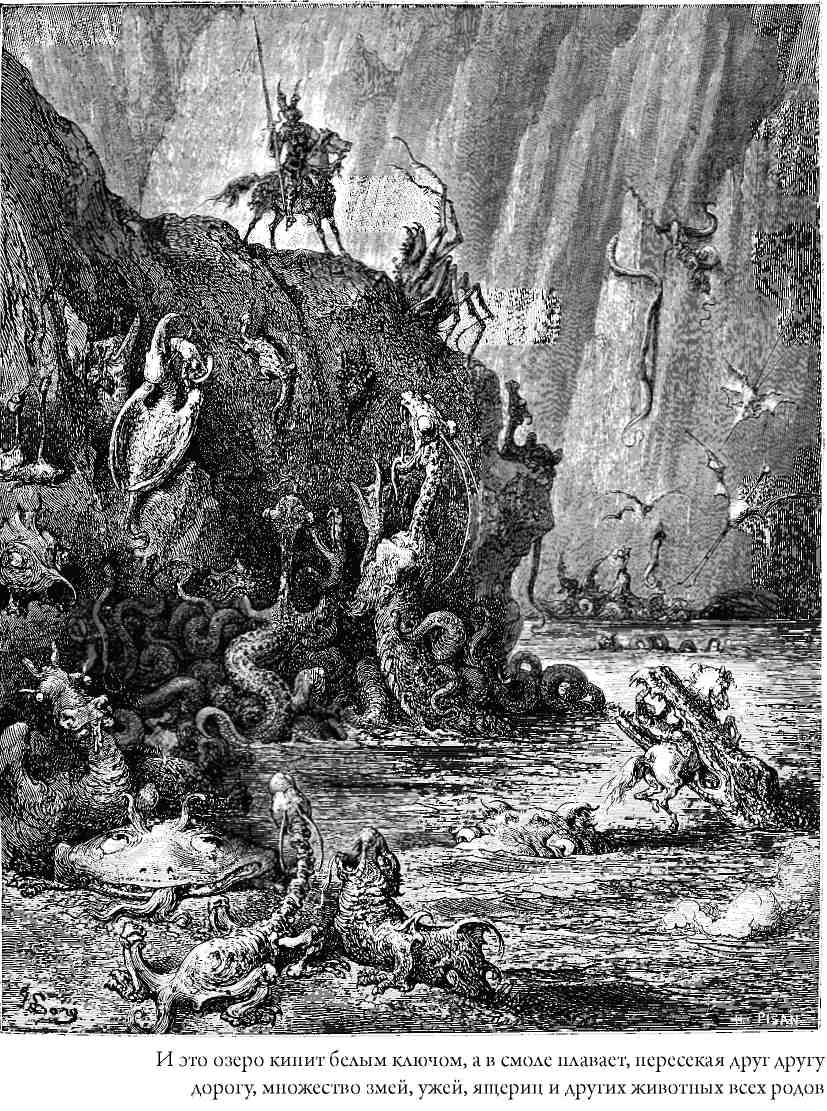

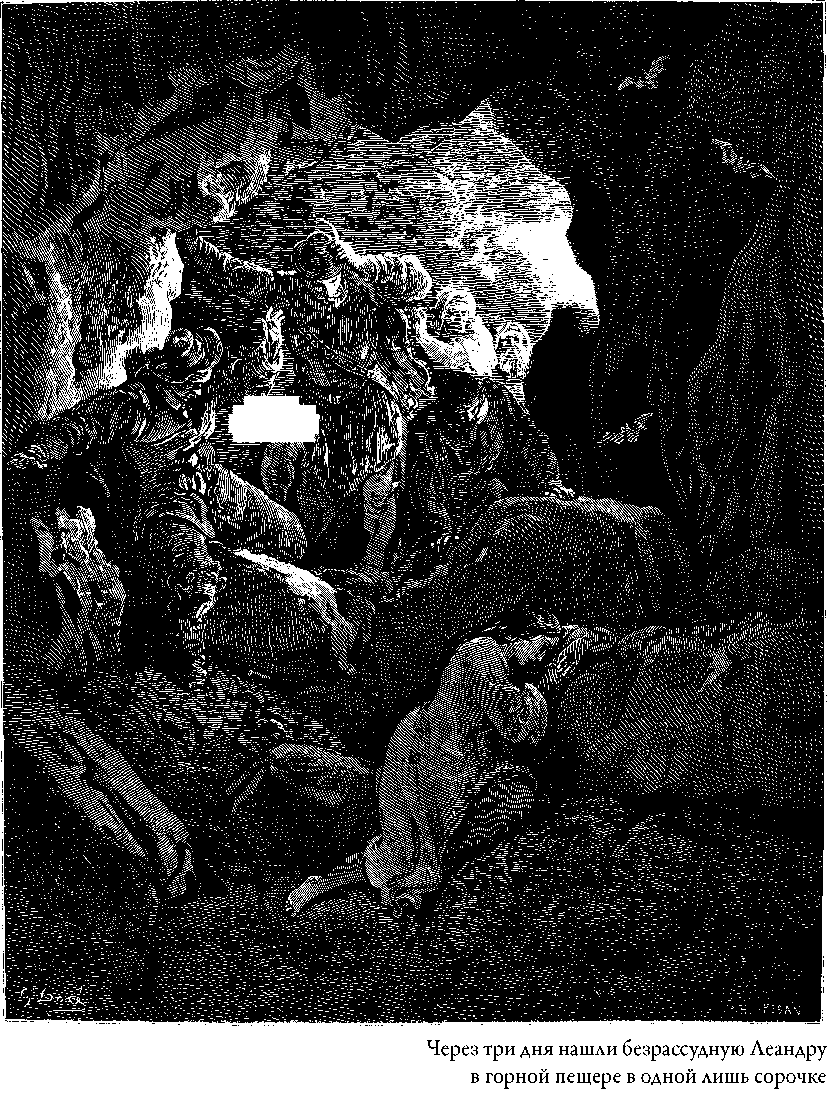

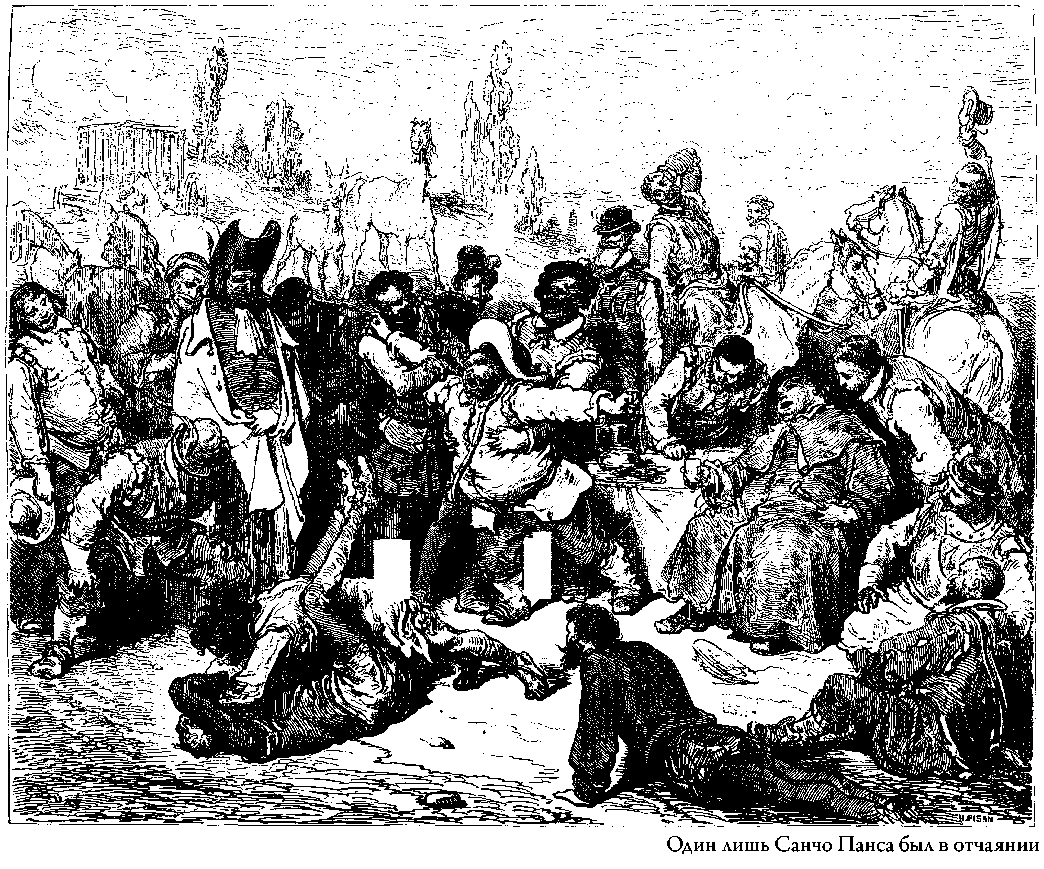

Иллюстрации Гюстава Доре воспроизводятся по изданию:

Miguel de Cervantes Saavedra. L'ingunieux hidalgo don Quichotte de la

Manche. -- Paris: Librairie de L. Hachette et Cle, 1863

---------------------------------------------------------------

ХИТРОУМНЫЙ ИДАЛЬГО ДОН КИХОТ ЛАМАНЧСКИЙ

СОЧИНЕНИЕ МИГЕЛЯ ДЕ СЕРВАНТЕСА СААВЕДРА

ХИТРОУМНЫЙ ИДАЛЬГО ДОН КИХОТ ЛАМАНЧСКИЙ

СОЧИНЕНИЕ МИГЕЛЯ ДЕ СЕРВАНТЕСА СААВЕДРА

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

ТОМ ПЕРВЫЙ

ПРОЛОГ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

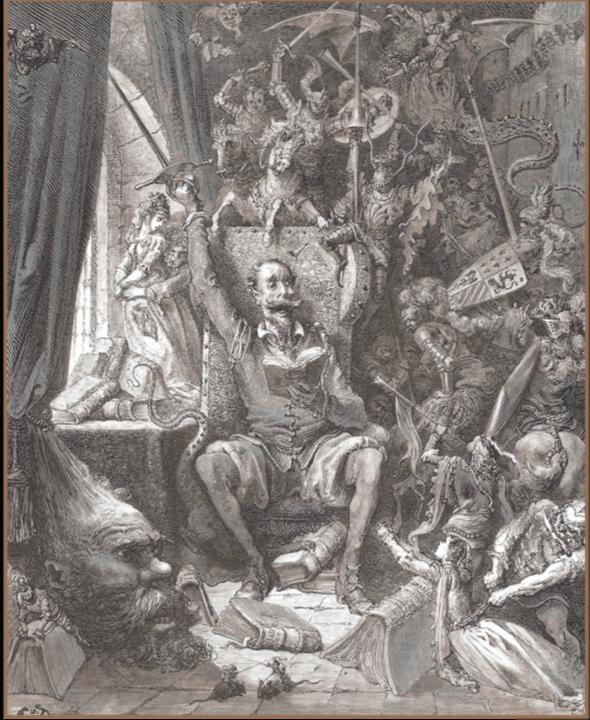

ГЛАВА I, в которой идет речь об образе жизни и занятиях знаменитого

идальго Дон Кихота Ламанчского

ГЛАВА II, в которой речь о первом выезде изобретательного Дон Кихота из

родного местечка

ГЛАВА III, в которой рассказывается, к какому забавному способу

прибегнул Дон Кихот, чтобы быть посвященным в рыцари

ГЛАВА IV. Что случилось с нашим рыцарем, когда он уехал с постоялого

двора

ГЛАВА V. Продолжение рассказа о злоключениях нашего рыцаря

ГЛАВА VI. Об искусном и великом следствии, произведенном священником и

цирюльником в библиотеке нашего остроумного идальго

ГЛАВА VII. О втором выезде нашего доброго рыцаря Дон Кихота Ламанчского

ГЛАВА VIII. О великой удаче доблестного Дон Кихота в ужасающем и

невообразимом приключении с ветряными мельницами и о разных других событиях,

достойных сохраниться в памяти

ГЛАВА IX, в которой сообщается конец и исход изумительной битвы между

отважным бискайцем и храбрым ламанчцем

ГЛАВА X. Остроумные разговоры, которые вели Дон Кихот и его оруженосец

Санчо Панса

ГЛАВА XI. О том, что приключилось с Дон Кихотом у козопасов

ГЛАВА XII. О том, что рассказал козопас своим товарищам, бывшим с Дон

Кихотом

ГЛАВА XIII, в которой оканчивается рассказ о пастушке Марселе и

сообщается о других событиях

ГЛАВА XIV, в которой приводится исполненное отчаяния стихотворение

умершего пастуха и рассказываются и другие неожиданные события

ГЛАВА XV, в которой рассказывается о несчастном приключении,

случившемся с Дон Кихотом при встрече с несколькими злобными янгуэсами

ГЛАВА XVI. О том, что случилось с остроумно-изобретательным идальго на

постоялом дворе, который он принял за замок

ГЛАВА XVII. Дальнейшее повествование о бесчисленных невзгодах, которые

пришлось претерпеть мужественному Дон Кихоту и доброму его оруженосцу Санчо

Пансе на постоялом дворе, принятом рыцарем, к несчастью его, за замок

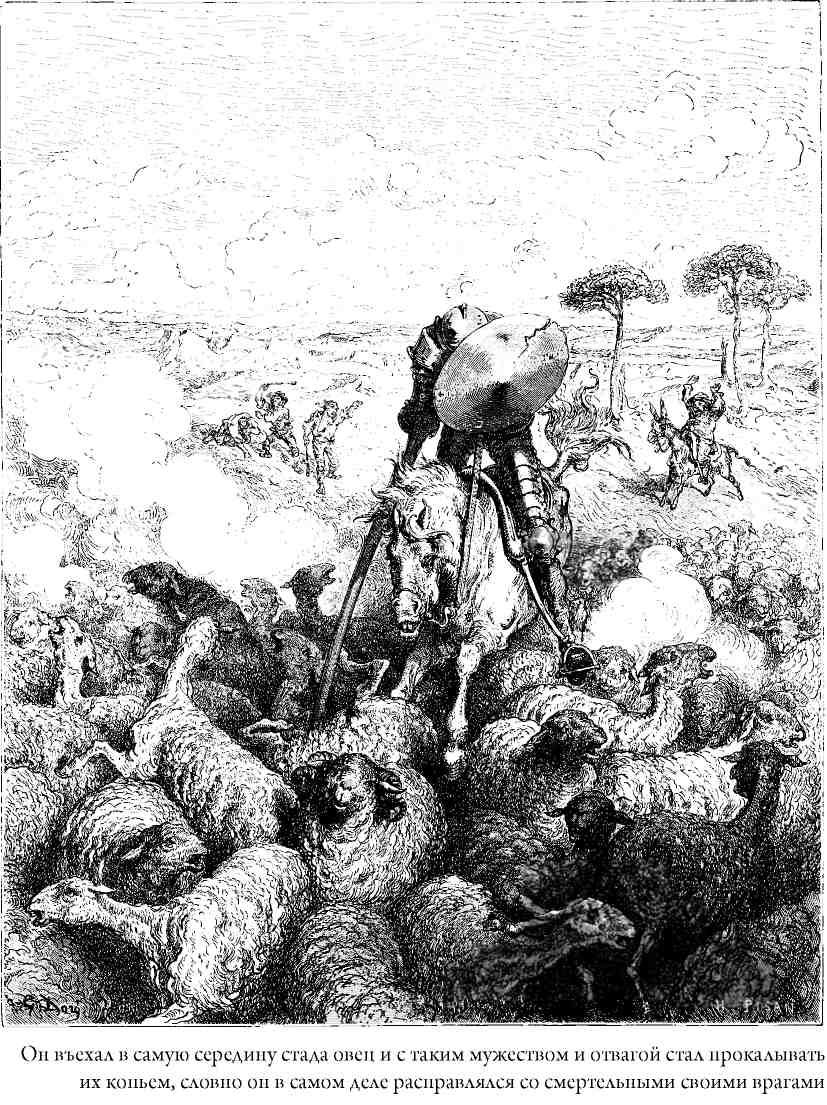

ГЛАВА XVIII, в которой передается о разговоре Санчо Пансы с его

господином Дон Кихотом и о других приключениях, заслуживающих быть

рассказанными

ГЛАВА XIX. О мудром разговоре, который Санчо вел со своим господином, о

приключении с мертвым телом и о других замечательных событиях

ГЛАВА XX. О невиданном и неслыханном приключении, доведенном до конца

храбрым Дон Кихотом Ламанчским с меньшей опасностью, чем приключение,

совершенное кем-либо из других прославленных на свете рыцарей

ГЛАВА XXI, в которой идет речь о славном приключении -- богатой добыче

шлема Мамбрино -- и других событиях, случившихся с непобедимым нашим рыцарем

ГЛАВА XXII. О том, как Дон Кихот освободил многих несчастных, которых

против их воли вели туда, куда у них не было желания идти

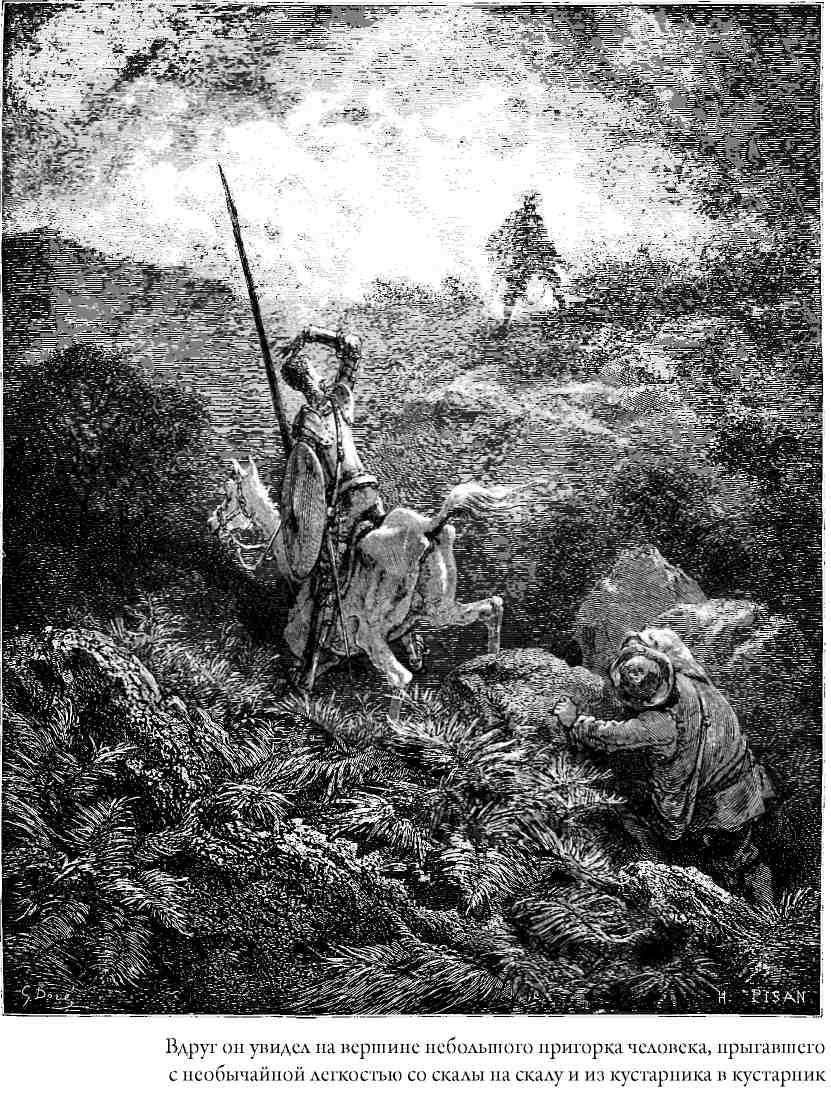

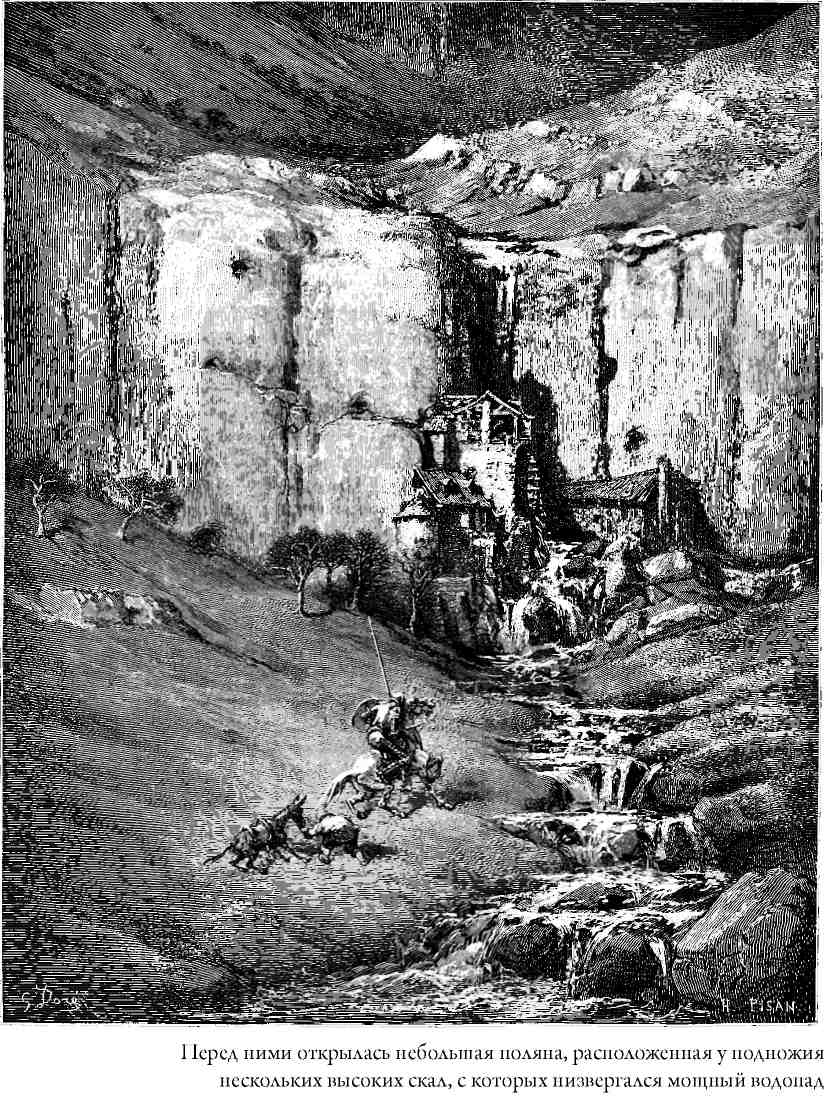

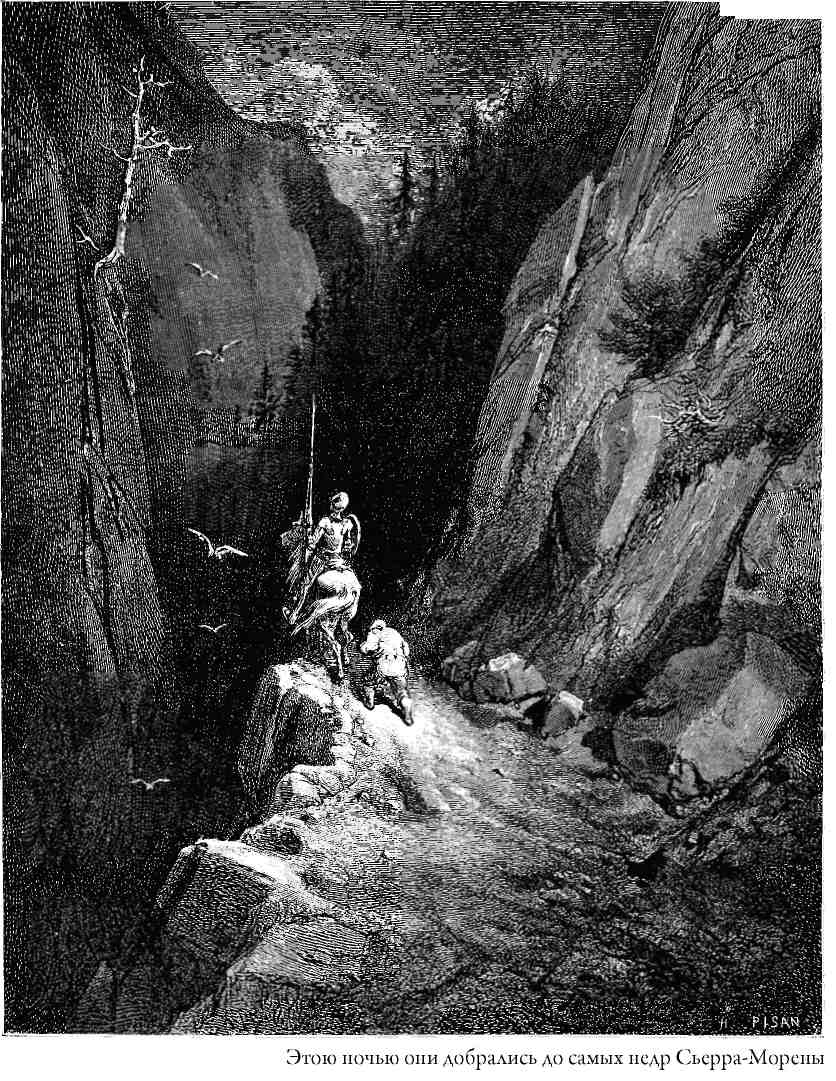

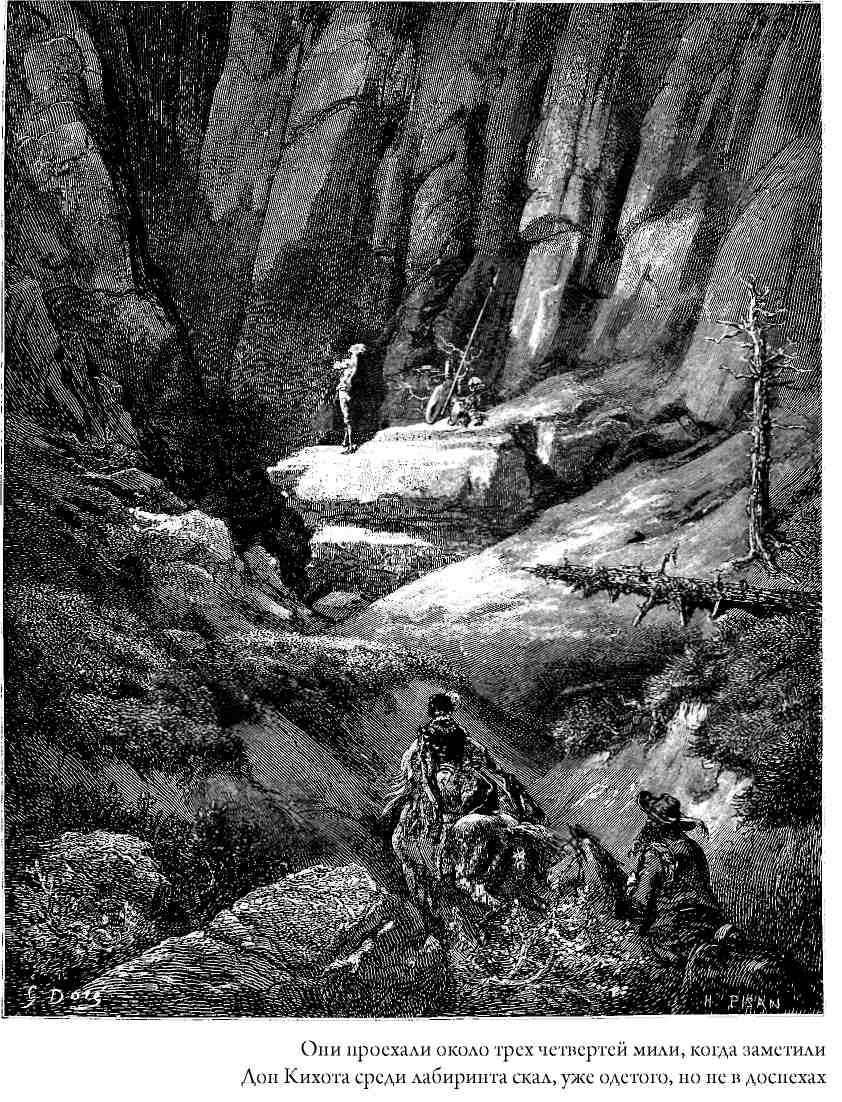

ГЛАВА XXIII. О том, что случилось со знаменитым Дон Кихотом в

Сьерра-Морене,-- одно из самых редкостных приключений, рассказанных в этой

правдивой истории

ГЛАВА XXIV, в которой продолжается приключение в Сьерра-Морене

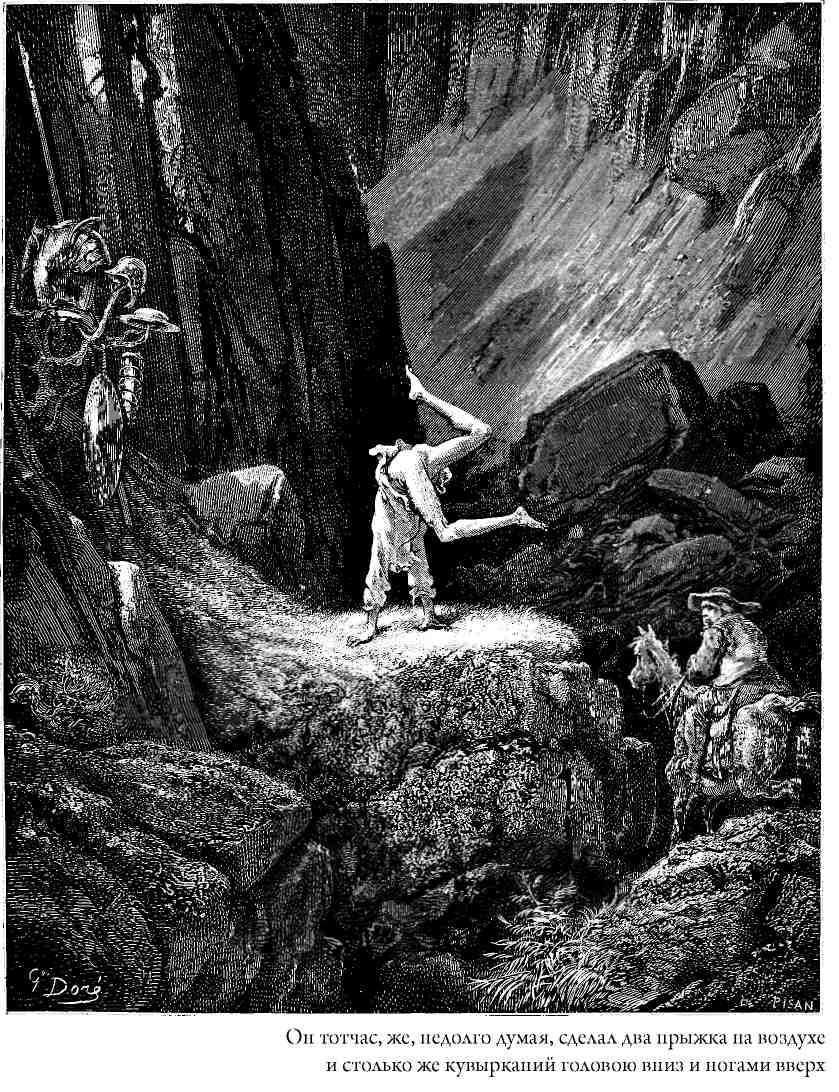

ГЛАВА XXV, в которой рассказывается о странных вещах, приключившихся с

доблестным рыцарем Ламанчским в Сьерра-Морене, и о том, как он подражал

покаянию Бельтенеброса

ГЛАВА XXVI. Продолжение изящных проделок, совершенных Дон Кихотом в

качестве влюбленного в Сьерра-Морене

ГЛАВА XXVII. О том, как священник и цирюльник выполнили свое намерение,

и о других вещах, заслуживающих быть рассказанными в этой великой истории

ГЛАВА XXVIII. Неожиданное и приятное приключение, случившееся со

священником и цирюльником в той же Сьерра-Морене

ГЛАВА XXIX, в которой рассказывается о забавной уловке и хитрости,

предпринятых с целью освободить влюбленного нашего рыцаря от столь суровой

эпитимии, наложенной им на себя

ГЛАВА XXX, в которой рассказывается о находчивости прекрасной Доротеи и

о других забавных и увеселительных вещах

ГЛАВА XXXI. О приятном разговоре, происходившем между Дон Кихотом и его

оруженосцем Санчо Пансой, а также и о других событиях

ГЛАВА XXXII, в которой рассказывается о том, что случилось на постоялом

дворе со спутниками Дон Кихота

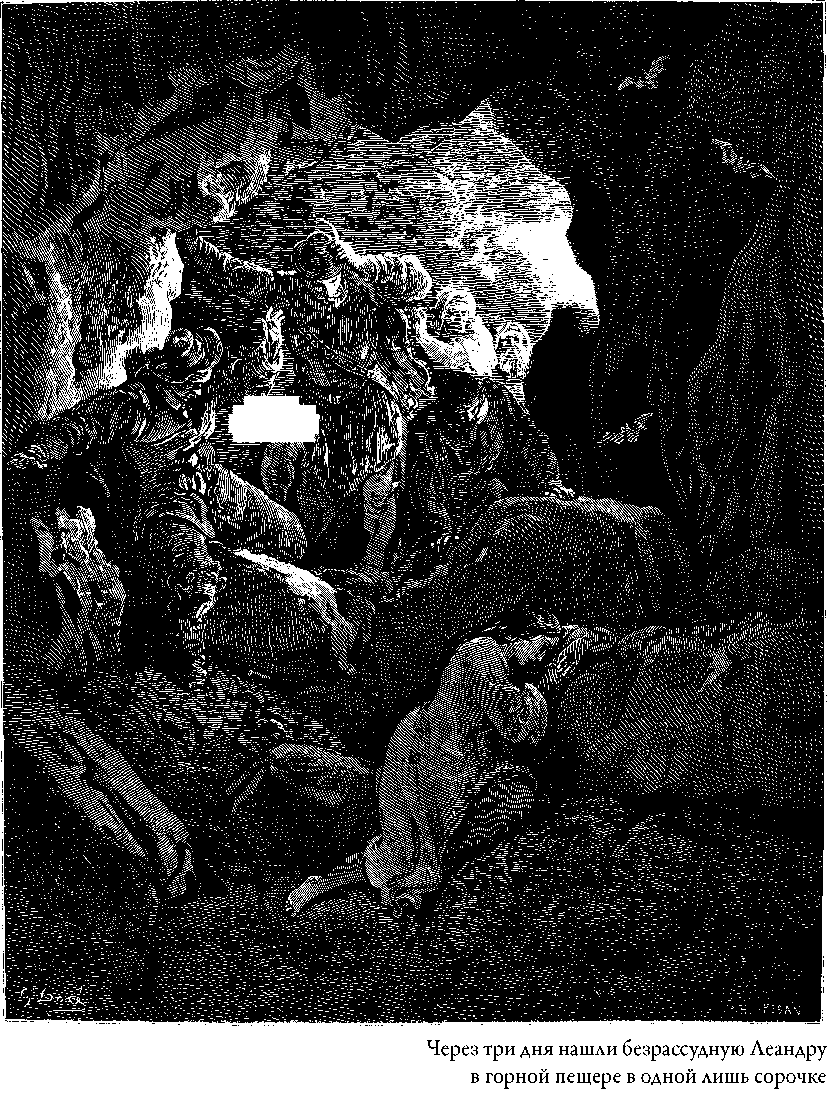

ГЛАВА XXXIII, в которой рассказывается повесть о Безрассудно-любопытном

ГЛАВА XXXIV, в которой продолжается рассказ о Безрассудно-любопытном

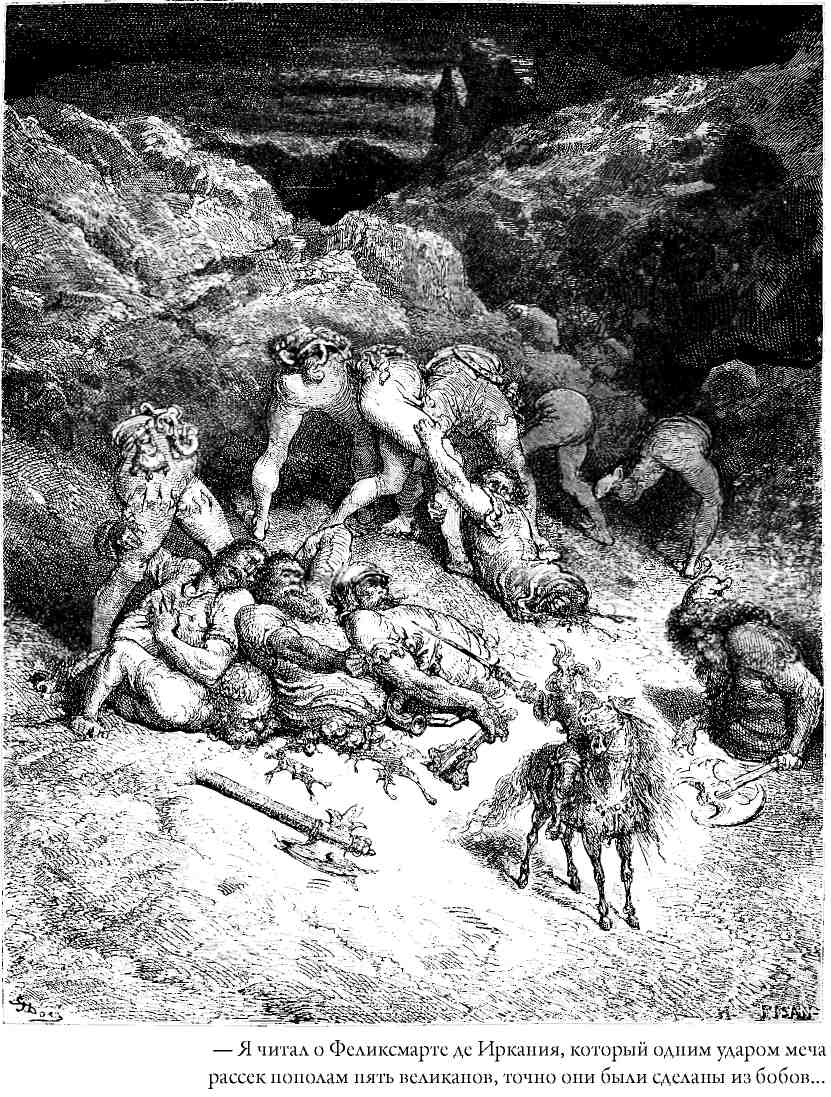

ГЛАВА XXXV, в которой рассказывается о жестокой и необычайной битве Дон

Кихота с несколькими бурдюками красного вина и оканчивается повесть о

Безрассудно-любопытном

ГЛАВА XXXVI, в которой рассказывается о других редкостных событиях,

случившихся на постоялом дворе

ГЛАВА XXXVII, в которой продолжается история знаменитой принцессы

Микомиконы и говорится о других забавных приключениях

ГЛАВА XXXVIII, в которой приведена любопытная речь, произнесенная Дон

Кихотом по поводу оружия и словесных наук

ГЛАВА XXXIX, в которой пленник рассказывает о своей жизни и

приключениях

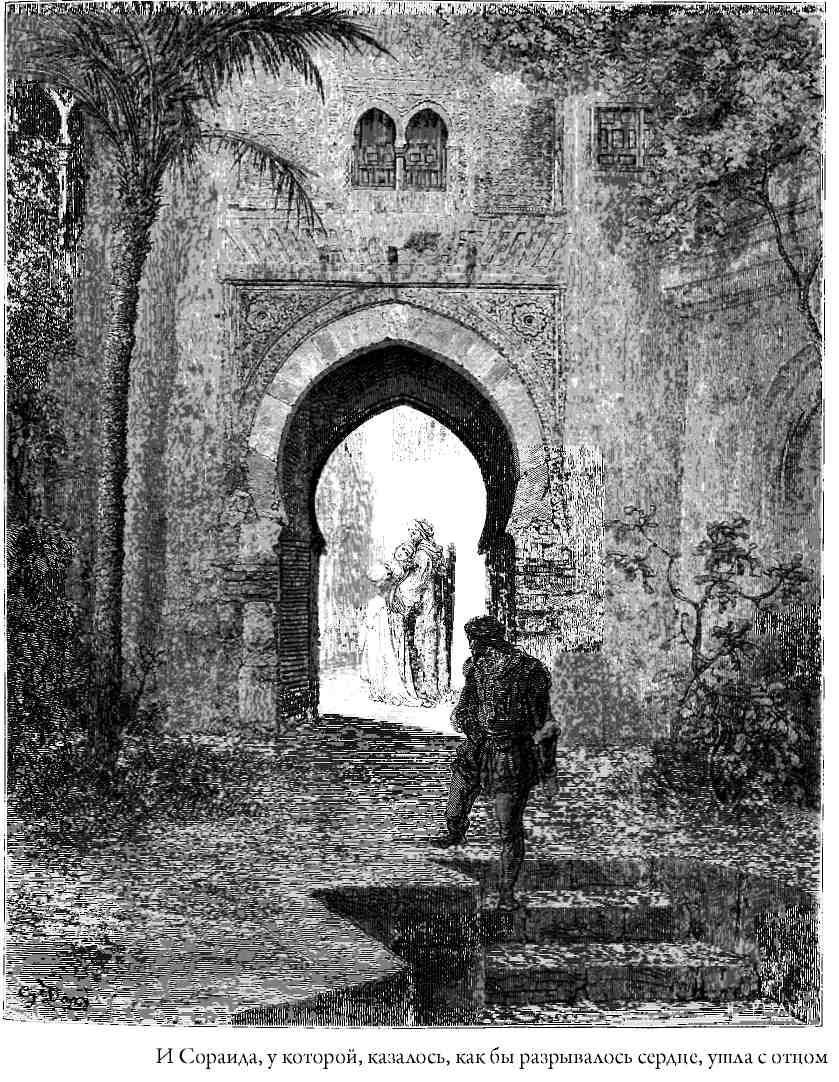

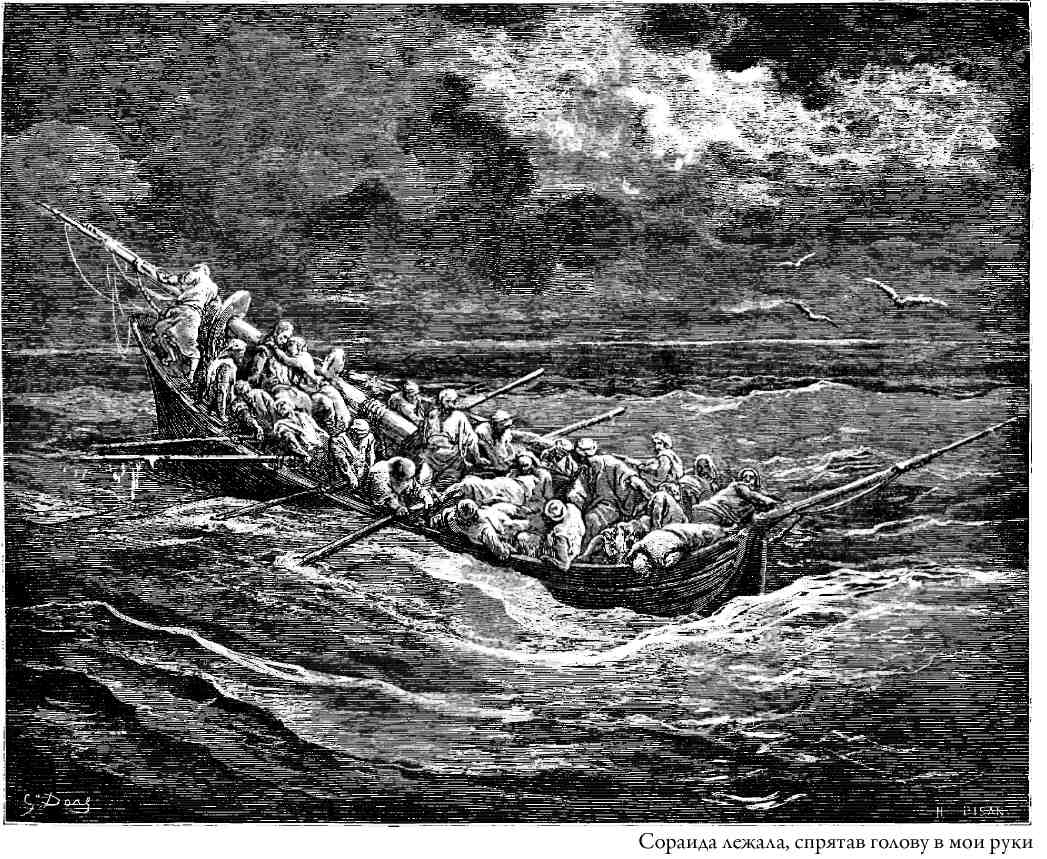

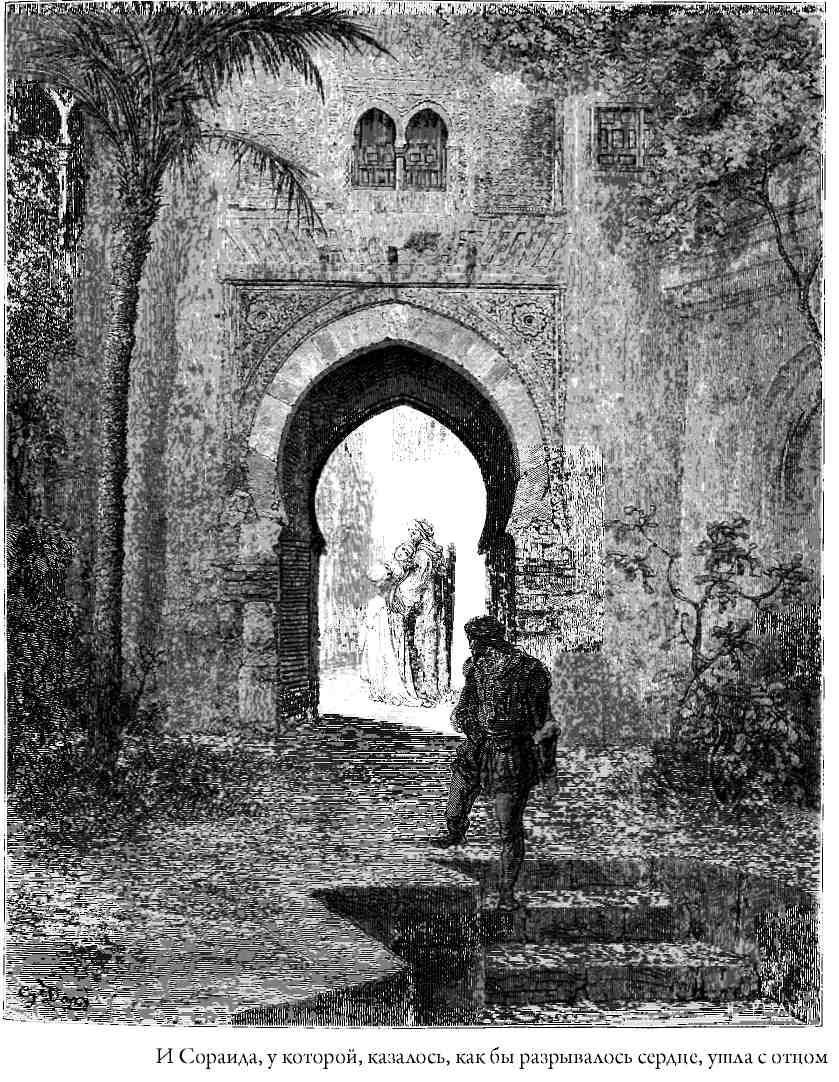

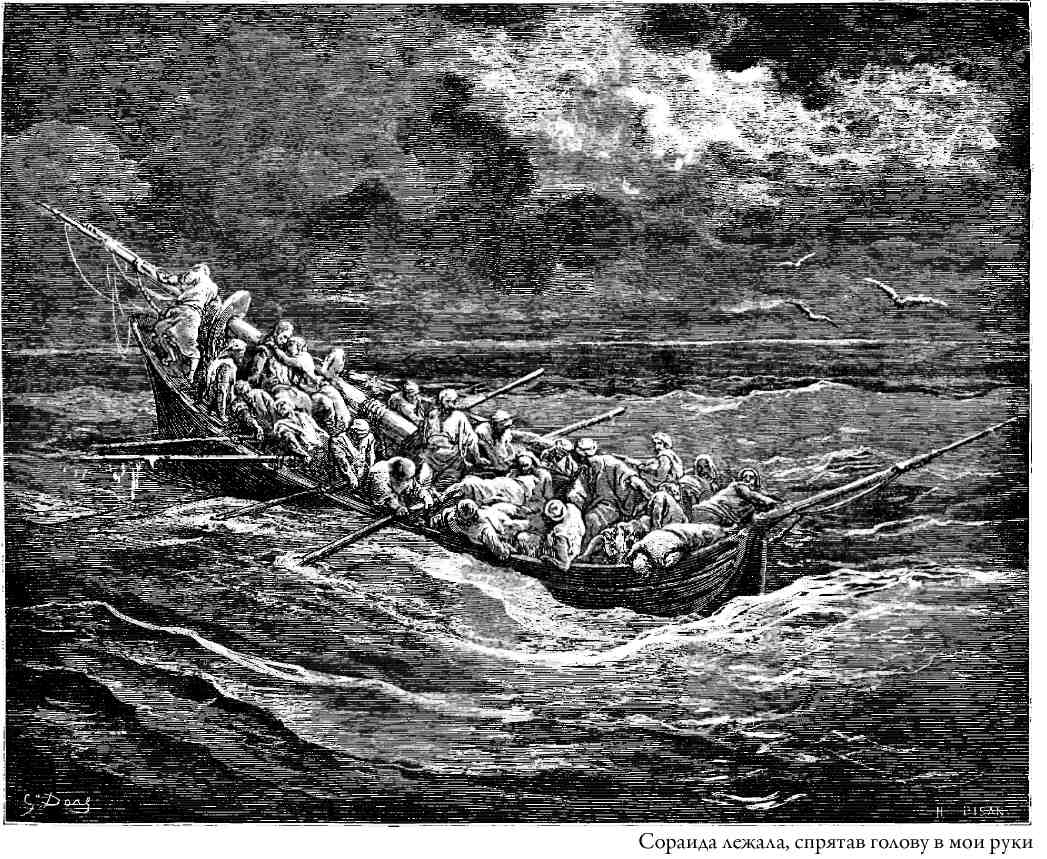

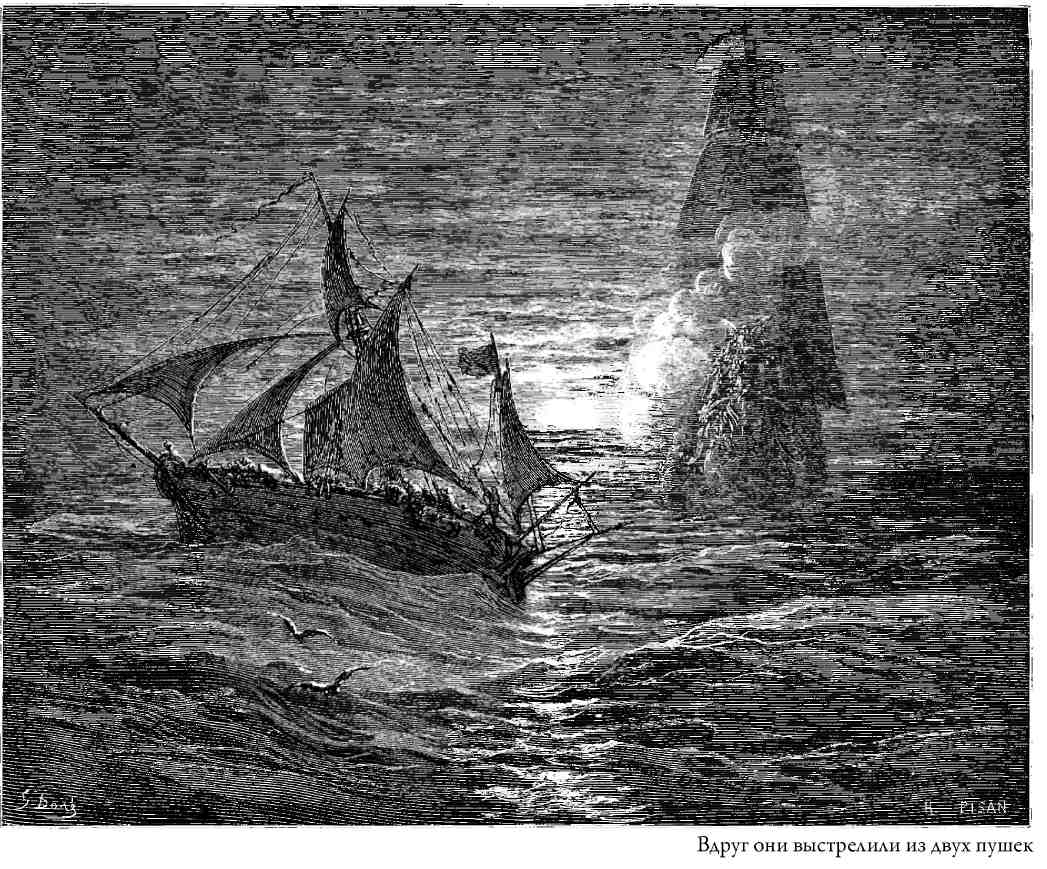

ГЛАВА XL, в которой продолжается история пленника

ГЛАВА XLI, в которой пленник продолжает свой рассказ

ГЛАВА XLII, в которой сообщается о том, что еще произошло на постоялом

дворе, и о многих других вещах, заслуживающих быть рассказанными

ГЛАВА XLIII, в которой рассказывается занимательная история молодого

погонщика мулов и другие странные происшествия, случившиеся на постоялом

дворе

ГЛАВА XLIV, в которой продолжаются неслыханные приключения на постоялом

дворе

ГЛАВА XLV, в которой окончательно разъясняются сомнения по поводу шлема

Мамбрино и вьючного седла, а также рассказывается и о других истинных

происшествиях

ГЛАВА XLVI, о замечательном приключении с куадрильеросами и о великой

ярости нашего доброго рыцаря Дон Кихота

ГЛАВА XLVII. О странном способе, с помощью которого Дон Кихот был

очарован, и о других замечательных событиях

ГЛАВА XLVIII, в которой каноник продолжает высказываться по поводу

рыцарских книг и других тем, достойных острого его ума

ГЛАВА XLIX, где сообщается о рассудительном разговоре, который Санчо

вел со своим господином Дон Кихотом

ГЛАВА L. Об остроумном споре Дон Кихота с каноником и о других событиях

ГЛАВА LI, в которой сообщается о том, что рассказал козопас всем тем,

кто увозил Дон Кихота

ГЛАВА LII. О ссоре Дон Кихота с козопасом и о редкостном приключении с

бичующимися, счастливо завершенном рыцарем в поте своего лица

Перевод наш сделан с испанского текста, признанного в настоящее время

наиболее критическим и достоверным, а именно с текста, изданного в 1898 г.

членом Испанской академии наук, известным знатоком и исследователем в

области испанской литературы -- англичанином Фицморисом-Келли. Новое издание

было встречено в Испании очень сочувственно и вызвало большие похвалы со

стороны таких авторитетных писателей, как, например, выдающегося

беллетриста, поэта и философа дона Хуана Валера и ученейшего профессора --

теперь директора Национальной библиотеки в Мадриде -- дона Марселино

Менендес-и-Пеляйо. И наш русский сервантист, профессор Шепелевич, в своей

монографии ""Дон Кихот" Сервантеса" (1903) тоже приходит к заключению, что

издание Фицмориса-Келли "внушает более доверия, чем все другие", и что "оно

дает нам текст, свободный от ненужных вставок, исправлений, произвола

редакторов и критиков".

До появления издания Фицмориса-Келли критическим текстом "Дон Кихота"

признавалось издание Испанской Королевской академии; но авторитет его был

поколеблен упомянутым изданием, в основу которого положено editio princeps

{Вставные эпизоды других издании указаны в примечаниях внизу страниц.}, т.

е. первое мадридское издание "Дон Кихота" 1605 года; а Испанская академия,

приступившая к своему изданию в 1780 г. и выпустившая "Дон Кихота" четвертым

изданием в 1814 г., не знала, по-видимому, о существовании двух мадридских

изданий 1605 г. и ошибочно считала второе издание первым. Между тем это

второе издание -- которое, как и первое, печаталось издателем Сервантеса,

Франциском Роблесом, в типографии Хуана де ля Куэст, -- подверглось

исправлениям, изменениям, или, вернее говоря, искажениям, и даже некоторым

интерполяциям или вставкам, без всякого участия самого Сервантеса, которого,

по имеющимся данным, в то время не было в Мадриде. Как на яркий пример

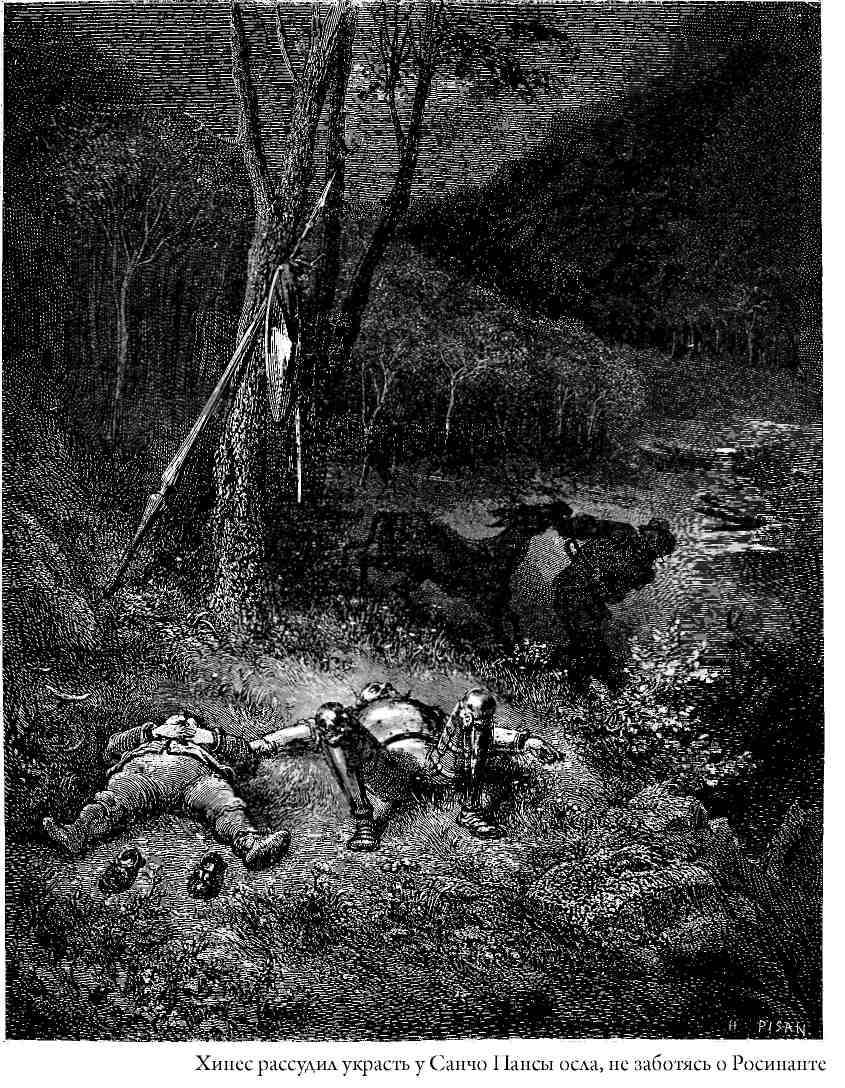

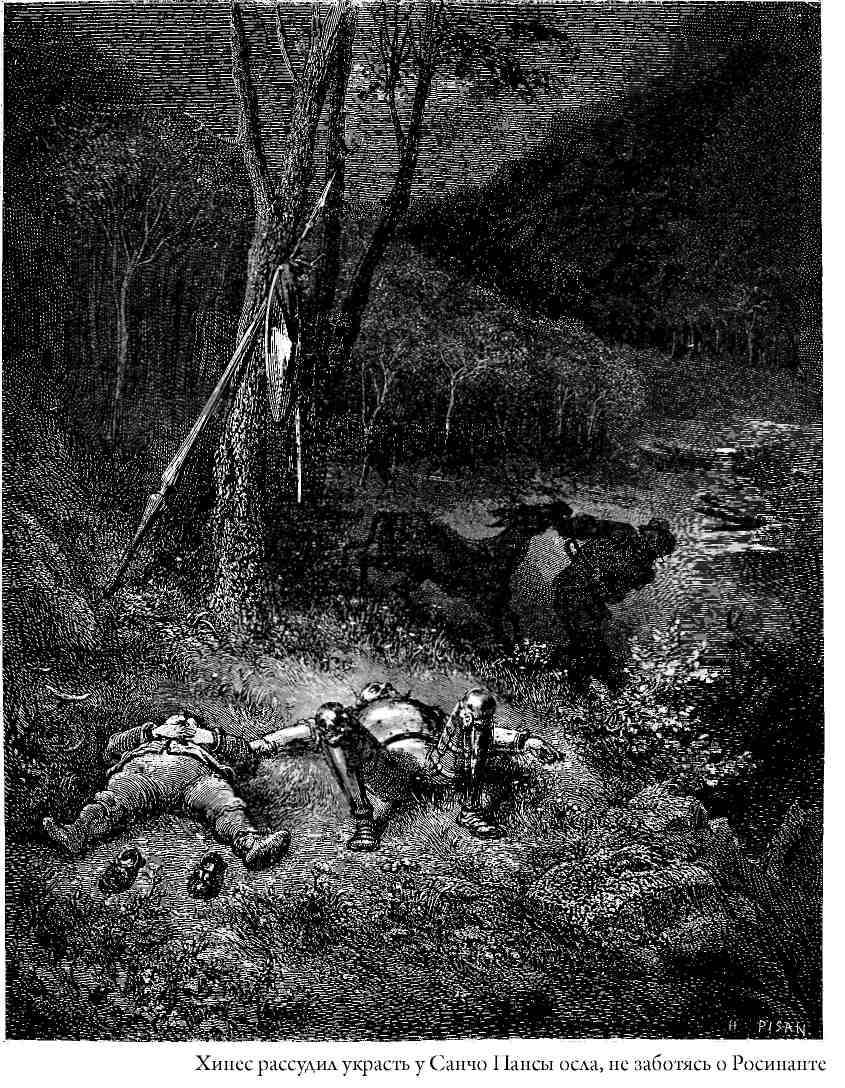

вставок Фицморис-Келли указывает на эпизод похищения осла у Санчо Пансы

Хинесом де Пасамонте[1] (см. главу 23), а затем, несколькими строками ниже,

оказывается, что Санчо Панса снова как ни в чем не бывало едет себе на своем

осле. В editio princeps нет этой вставки и потому нет и такого

несоответствия. О краже осла здесь упоминается -- и то лишь вскользь --

только в главе 25, а во второй части "Дон Кихота", в главе 3, Сан-сон

Карраско упрекает автора в забывчивости и в том, что публике осталось

неизвестным, кто украл у Санчо осла, и только после этого, в главе 4, Санчо

сообщает, что осла украл у него Хинес де Пасамонте и как он это сделал.

Таким образом, издание Фицмориса-Келли, устраняя многие произвольные

изменения и искажения текста, тем самым снимает с Сервантеса обвинение в

противоречиях, забывчивости, рассеянности и в пренебрежительном отношении к

собственному труду. Столь распространенное мнение о будто бы "гениальной

поспешности", с которой писал Сервантес, совершенно ни на чем не основано.

Прежде всего, он сам в своих вступительных стихах к "Дон Кихоту" (Урганда к

книге Д. К.) говорит, что "умный писатель идет не спеша в своих

произведениях, а словно на ногах свинец привешен"; затем известно, что

Сервантес, собственно говоря, написал не так много, сочинения его появлялись

через значительные промежутки и притом тщательно исправлялись им, как это

доказывается выписками из черновых тетрадей "El Celoso extremeno" (Ревнивый

эстремадурец) и "Rinconeteу Cortadillo". Какая тут разница между первой и

окончательной редакцией! Если когда-нибудь удастся найти автограф рукописи

"Дон Кихота", весьма вероятно, что нас и здесь ждет такого же рода сюрприз.

За последнее время в Испании готовится новый критический текст "Дон

Кихота" {Primera edition critica con variantes, notas y el diccionario de

todas las palabras, usadas en la inmortal novela por Don ClИmente CortejТn.

Madrid, 1905.}, издаваемый барселонским профессором литературы доном

Клементе Кортехоном, с множеством вариантов, очень ценными примечаниями и

словарем всех слов, употребленных в бессмертном произведении Сервантеса. Но,

к сожалению, этот монументальный труд только что "зародился" -- если можно

так выразиться, -- и у нас в руках лишь первый его том, заключающий в себе,

кроме предисловия, только 14 глав текста "Дон Кихота".

Покончив с необходимыми объяснениями относительно испанского текста,

избранного нами для перевода "Дон Кихота", считаем не лишним сказать

несколько слов и по поводу самого перевода. Нимало не обольщая себя

надеждой, что в нашем переводе бессмертного произведения мы сумели сохранить

его -- если можно так выразиться -- тонкий аромат, который неизбежно

теряется при всякой передаче на другой язык, или что нам удалось овладеть

изяществом слога оригинала и передать на русский язык всю богатую струю

юмора Сервантеса, игру слов, всякие намеки, полунамеки и т. д. в "Дон

Кихоте", мы, -- следуя указанию самого Сервантеса: переводить, "ничего не

выпуская и ничего не добавляя" (часть I, глава 9), придерживались как можно

ближе и точнее текста и даже, где это не противоречило русскому языку,

передавали его дословно, стараясь везде сохранить и местный колорит, и

малейшие оттенки. Не сомневаемся, что у нас найдется достаточно промахов и

ошибок, без которых едва ли может обойтись подобного рода труд, и будем

очень признательны за всякие обоснованные указания таких промахов и ошибок.

Но одно мы твердо знаем: неповинны мы в том, что, на наш взгляд, было бы

тягчайшим преступлением против Сервантеса и против читающей публики, а

именно: разукрашивать оригинал собственной фантазией, стараться низвести

пафос и юмор великого произведения к самому грубому из идеалов, приписывать

Сервантесу слова и фразы, не принадлежащие ему, обременять своим ложным

юмором его юмор, например, заставлять говорить Санчо и других крестьян,

выведенных в "Дон Кихоте", каким-то особенно грубым и простонародным языком,

когда в действительности этого нет и в Кастилии простолюдины не говорят

языком, столь отличным от языка образованного класса, выставляя Санчо

каким-то неотесанным шутом и представляя в смешном виде рыцаря,-- что также

нелепо, как и неверно относительно оригинала, -- все это мы считали бы

оскорблением правды и искусства и таким неуважением к гениальному автору,

дальше которого нельзя идти.

Для сохранения более яркого, местного колорита, между прочим, мы,

насколько это было возможно на русском языке, придерживались испанского

произношения в именах, исключая лишь Кихота, имя которого по-испански

трехсложное и читается Ки-хо-те. Но внести хотя бы и такое легкое изменение

в имя ламанчского рыцаря невозможно, ввиду того что это имя уже вошло у нас

слишком во всеобщее употребление. Остальные же имена, начиная с Росинанта

вплоть до цирюльника Николаса, или, быть может, вернее, Николяса, переведены

нами соответственно испанскому произношению.

Затем, для облегчения читателю понимания текста, там, где это нам

казалось нужным, мы делали выноски и примечания, заключающие в себе

исторические, библиографические, географические и т. п. сведения, так же как

и объяснения некоторых общеупотребительных испанских оборотов речи и

выражений. Все эти примечания и комментарии заимствованы нами из разных

источников, как испанских, так и английских, а именно у дона Клементе

Кортехона, дона Диаса де Бенхумеа, Хуана Валера и др. и преимущественно у

Эдварда Уатса, который, в свою очередь, почерпнул их у комментаторов и

сервантистов: дона Диего Клеменсина, Антонио Пеллисера, Майнеса и многих

других.

Первый же камень преткновения, который нам встретился при переводе "Дон

Кихота", было заглавное прилагательное к имени Дон Кихота: ingenioso,

которое так удобно переводится на французский язык словом ingИnieux, на

английский -- ungenuous, на немецкий переведено очень удачно словом

sinnreich, a по-русски как-то не поддается переводу. При всем желании найти

что-нибудь получше мы могли лишь остановиться на соединении двух слов,

именно: остроумно-изобретательный {Первое издание перевода М. В. Ватсон так

и было озаглавлено -- "Остроумно-изобретательный идальго Дон Кихот

Ламанчский".}. Заменить же это прилагательное другим или вовсе опустить его,

как это делалось до сих пор многими переводчиками, нельзя, потому что этот

эпитет имеет и не может не иметь значения. Несомненно, что Сервантес

употребил его обдуманно и намеренно и что он имеет в виду выразить истинный

характер его героя и служит ключом для истории его. Не только такой

гениальный писатель, как Сервантес, но и всякий другой, даже посредственный

автор, старается дать наиболее подходящее заглавие своим произведениям. Хотя

прилагательное ingenioso, примененное к безумцу, казалось большинству

переводчиков и публике несовместимым, и сервантист Клеменсин считал этот

эпитет непонятным и неудачным, -- теперешняя критика, напротив, признает его

и удачным и подходящим. Некоторые сервантисты, и, между прочим, столь

страстный дон Диас де Бенхумеа, считают очевидным и несомненным, что эпитет

ingenioso, не имея отношения к буквальному смыслу книги, имеет очень большое

отношение к ее сути, или, иными словами, к внутреннему смыслу фабулы. А

Пеллисер и некоторые другие высказывают предположение, что прилагательное

применено автором к книге, а не к ее герою, с чем, однако, трудно

согласиться, потому что не только в заглавии, но и в тексте (2 и 16 главах I

части и в конце II части) Сервантес говорит el ingenioso hidalgo, относя это

не к книге, а к Дон Кихоту.

М. Ватсон

Мигель де Сервантес Сааведра -- величайший писатель Испании, ее слава и

гордость, тем более потому что он не только национальный, но и всемирный

писатель, -- родился осенью 1547 г. в Алькала-де-Энарес, что окончательно

установлено теперь благодаря официальному документу {Documentos cervantinos

-- книга сеньора Переса Пастора (Perez Pastor), вышедшая в Мадриде в 1897

г.}, подписанному самим Сервантесом в Мадриде 18 декабря 1580 г., в котором

он признает себя уроженцем Алькала-де-Энарес. Это небольшой город, отстоящий

от Мадрида на полтора часа или на час езды. Известно, что долгое время,

несмотря даже на то, что в 1752 г. было найдено свидетельство о крещении

Мигеля 9 октября 1547 г. в церкви Santa Maria la Mayor в Алькала, несколько

испанских городов: Мадрид, Севилья, Эскивиас, Люсена, Консуэгра и

Алькасар-де-Сан-Хуан -- все еще оспаривали друг у друга честь считать своим

уроженцем автора "Дон Кихота". Хотя, собственно говоря, вопрос этот казался

бы в настоящее время не столь важным, потому что великие гении теперь уже

являются как бы всемирными гражданами.

Род Сервантеса чисто кастильского происхождения. Мигель, день рождения

которого так и остался неизвестным, а крещен он был, как уже сказано 9

октября 1547 г., был вторым сыном Родриго де Сервантес и его жены Леоноры де

Кортинас, которые в то время, кроме новорожденного, имели уже троих детей:

сына Андреса и дочерей Андреа и Люису Дед Мигеля, лисенсиат Хуан де

Сервантеса, был адвокатом в Кордове и считался хорошим юристом; отец же

будущего великого писателя, Родриго де Сервантес, лекарь, жил в Алькала, был

беден и к тому же глух. Практику он, надо думать, имел самую незначительную.

Хотя Алькала в то время и славился своим университетом, но богатые и знатные

испанцы предпочитали слушать курс наук в Саламанке, куда их влекли

развлечения и веселая жизнь. Таким образом, в Алькала хотя и было много

учености, но мало денег. Бедному лекарю с его семьей становилось все труднее

жить, тем более что у него в 1550 г. родился пятый ребенок, сын Родриго, а в

1555 г. в Вальядолиде, куда, по имеющимся сведениям, переселились

Сервантесы, еще и шестой -- дочь Магдалена.

Около этого времени умер прославленный император Карл V, и восседавший

на испанском престоле мрачный, скрытный и фанатичный Филипп II со всем

двором переехал в Мадрид, который он избрал себе столицей, и стал возводить

в его окрестностях знаменитый монастырь Эскориал. Имеются сведения, что в

Мадрид перебрался вскоре и Родриго де Сервантес со своей семьей, и тут у

него родился седьмой ребенок -- сын Хуан. Но жизнь здесь оказалась настолько

дорогой, что скоро явилась необходимость уехать. Леонора де Кортинас с

дочерью Люисой вернулась в Алькала, чтобы ухаживать там за своей тяжко

больной матерью, доньей Эльвирой де Кортинас. Люиса, которой тогда было лет

16 или 17, вскоре, в 1565 г., поступила в кармелитский монастырь в Алькала.

Остальная часть семьи Родриго де Сервантеса с ним и старшей его дочерью --

красивой и симпатичной Андреа, занявшей место матери, -- уехали в Севилью,

где, всего вероятнее, а не в Сеговии или Мадриде, Мигель видел Лопе де

Руэду, в то время наиболее популярного и известного человека в Севилье, и

его комедии и "pasos", заключающие в себе в зародыше весь испанский театр и

содействовавшие, быть может, не менее чего-либо другого воспитанию

Сервантеса. Во всяком случае, он тридцать лет спустя еще с восторгом

вспоминал о Лопе де Руэде.

Из того немногого, что мы знаем о детстве и первой юности Мигеля де

Сервантеса, можем лишь отметить его любовь к поэзии, проявившуюся у него,

как он говорит, с самых нежных лет, и такую склонность к чтению, что, по

собственному его признанию, он подбирал даже рваные бумажки на улице, чтобы

читать их. Какие книги предпочитал Сервантес? На этот вопрос мы можем

ответить только гадательно.

В ту эпоху, когда родился Сервантес, атмосфера Испании была как бы

насыщена идеями величия, пылкой деятельности, духом завоевания и неслыханных

и необычайных приключений. Государство и церковь, меч и крест, монах и

солдат -- все одинаково стремились властвовать и порабощать. Идеал

доблестной деятельности олицетворялся, по-видимому, для тогдашнего общества

в романах странствующего рыцарства или в рыцарской эпопее. Короли не всегда

вели войны против мавров или язычников; часто войны их были и несправедливы

и направлены против братьев; битвы же рыцарей оправдывались благородной

целью и велись всегда лишь против великанов и разбойников -- символов зла.

Очень вероятно, что и Сервантес, предпочтительно перед другими книгами,

читал Амадиса и рыцарские романы, а может быть, в то время были в ходу и

детские игры в странствующих рыцарей, и забрало из картона, сделанное Кихана

Добрым для своего шлема, -- одно из воспоминаний детских игр Мигеля. Так ли

обстояло дело или нет, неизвестно, потому что, как мы уже говорили,

достоверных биографических сведений о детской и ранней юношеской жизни

Сервантеса нет.

Есть сведения о том, что в 1565 или в 1566 г. беспокойная семья

Сервантесов снова переселяется в Мадрид, куда Мигель явился, если и не

пройдя школьного курса, о чем нам ничего не известно, то уже, надо думать,

несколько сведущий в школе жизни, так как при скудости средств его

родителей, вероятно, и ему приходилось сталкиваться с нуждой и иными тому

подобными впечатлениями. Около этого времени умерла донья Эльвира де

Кортинас, оставив маленькое наследство -- виноградник, который и был продан

за 1025 реалов, и на эти деньги семья устроилась в Мадриде. Здесь, в школе

городского совета, Мигель проходил класс грамматики. В 1569 г., когда юноше

шел 22-й год, он впервые выступил на литературном поприще. Случилось это

следующим образом.

Дон Карлос, наследник испанского престола, умер 24 июля 1568 г. Через

два с половиной месяца, 3 октября, умерла его мачеха, Изабелла де Валуа,

третья жена Филиппа II. В числе других и профессор словесных наук в Мадриде,

Хуан Лопес де Ойос (Hoyos) издал ранней весной 1569 г. сборник стихов на

смерть юной королевы. Здесь впервые появился в качестве поэта молодой

Сервантес, которому его учитель, маэстро Лопес Ойос, а также и вся школа

(потому что в то время ничего не делалось в классе без участия учеников),

поручили сочинить требуемые эпитафии, аллегории и т. д. Сервантес написал

четыре redondillas, кастильскую copia, элегию в терцетах в 199 стихов и

эпитафию в виде сонета. Маэстро Ойос уделил особое и очень лестное внимание

этим произведениям своего "дорогого и любимого ученика", как он называет

Сервантеса. Говорили очень много и повторяли очень часто, но совершенно

несправедливо, будто Сервантес был лишен всякого поэтического таланта, и

поэтому стоит остановиться на первых юношеских его стихах. Они были не хуже

и не лучше стихов других тогдашних поэтов, хотя и забытых теперь, но в свое

время справедливо пользовавшихся известностью. Во всяком случае, в ту пору

стихи его были признаны очень хорошими, и торжество его было полное.

Вскоре мы видим юного поэта в Италии, куда он уехал в свите кардинала

Аквавива. Каким образом это случилось, просил ли кто за Сервантеса, или

молодой кардинал -- ему было всего 24 года -- лично знал молодого писателя и

симпатизировал ему, и по какой причине уехал Сервантес, просто ли из желания

видеть свет, или вынужденный к бегству из Испании вследствие дуэли, как

некоторые рассказывают, -- факт тот, что он уехал в Италию с монсеньором

Юлио, сыном герцога де Атри-Аквавива, прибывшим в Мадрид с официальной

миссией выразить от имени папского престола соболезнование Филиппу II по

поводу смерти его сына Карлоса.

В Италии Сервантес пробыл двенадцать лет. По всей вероятности, Мигель

не проходил университетского курса, и все дает повод думать, что

действительно оно так и было; достоверно то, что он не получил никакой

ученой степени, но тем не менее он был очень начитан, и это ясно видно из

его произведений. В бытность свою в Италии, где юный поэт больше, чем ее

монументами и соборами, восхищался "vida libre de Italia" (свободной

итальянской жизнью), он научился итальянскому языку и близко познакомился с

итальянской литературой. Но при дворе кардинала Аквавива, где он был

camarero, Сервантес оставался недолго. Эта праздная и ничтожная жизнь не

могла, конечно, прийтись по вкусу юноше со столь живым умом и такой

беспокойной душой. В 1570 г. он записался солдатом в полк Диего де Урбины.

В те времена профессия оружия считалась наиболее почетной, что было

очень естественно в обществе, где, с одной стороны, режим абсолютизма

парализовал индивидуальную энергию, индивидуальные силы и деятельность, а с

другой стороны, деспотизм католицизма парализовал духовные силы. Сервантеса

тем более привлекала военная служба, что носились слухи о готовящейся войне

с турками. Но пока уполномоченные трех держав -- Венеции, Испании и папского

престола -- занимались в Ватикане дипломатическими препирательствами по

поводу Св. лиги, договор которой был формально объявлен в соборе Св. Петра

только 25 мая 1571 года, Селим II не дремал. Турки еще 9 сентября 1570 г.

взяли штурмом Никосию, падение которой вынудило весь Кипр сдаться

завоевателю, исключая лишь крепость Фамагосту, героически продержавшуюся

целых одиннадцать месяцев против осаждавших ее турок. Но и эта крепость пала

1 августа 1571 г., а о падении ее и кровавой, неслыханно зверской расправе

турецких янычаров по приказанию Селима со славными защитниками Фамагосты и

всеми ее жителями, перебитыми или отправленными на турецкие галеры для

долгого мученичества, дон Хуан Австрийский, избранный генералиссимусом над

соединенными силами Лиги, узнал только лишь 5 октября, когда он со своим

флотом (где находился и солдат Сервантес) прибыл в Кефалонию.

Эти известия, из числа тех, которые "сердца трусов превращают в сталь и

кровь сонливых в пламя", распространились по флоту и еще более разожгли

пылкое желание христианских войск сразиться с неприятелем. В воскресенье, 7

октября, когда, вскоре после полудня, раздался первый пушечный выстрел,

Сервантес, лежавший в постели в жесточайшей лихорадке, выскочил на палубу,

едва держась на ногах. В ответ на увещания своего капитана и двух товарищей,

Матео де Сантистебана и Габриэля де Кастаньеды, он просил лишь об одном:

"поставить его в самое опасное место, где бы он мог умереть, сражаясь". Как

видно, свойственные Сервантесу идеализм и кихотизм сказались уже и тут.

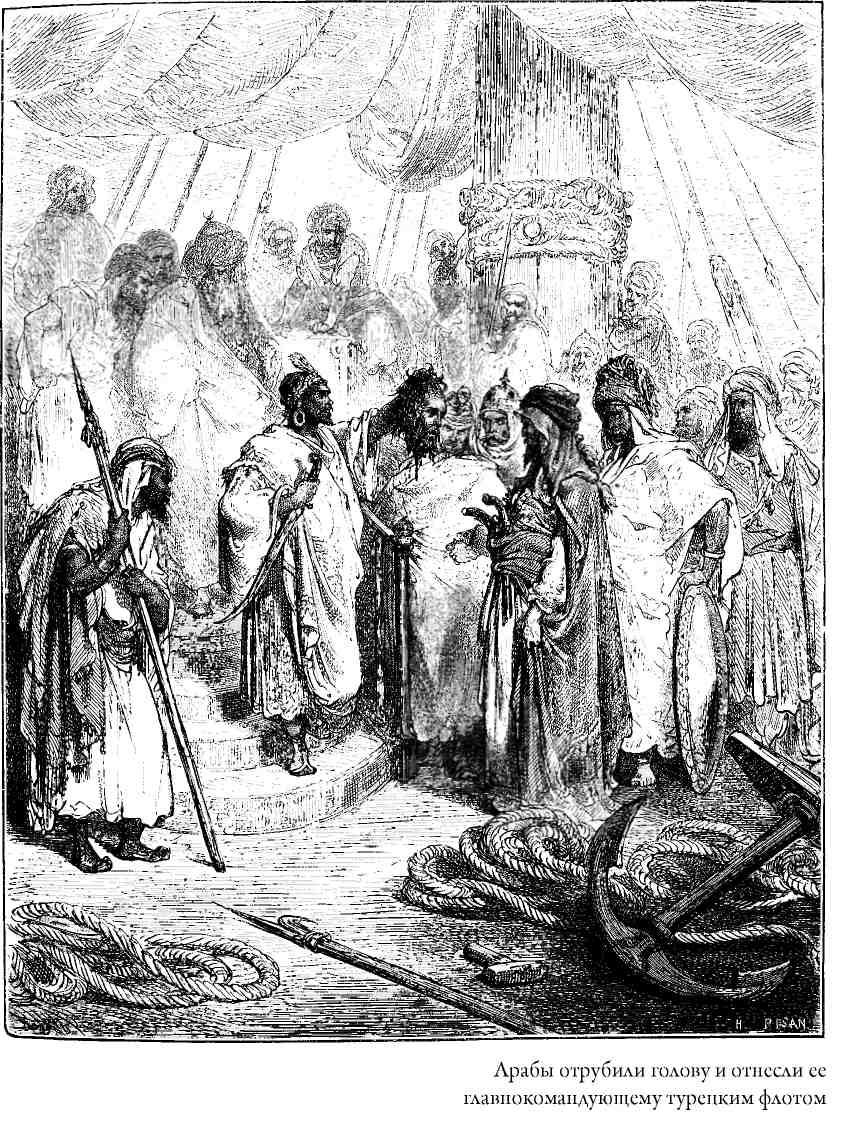

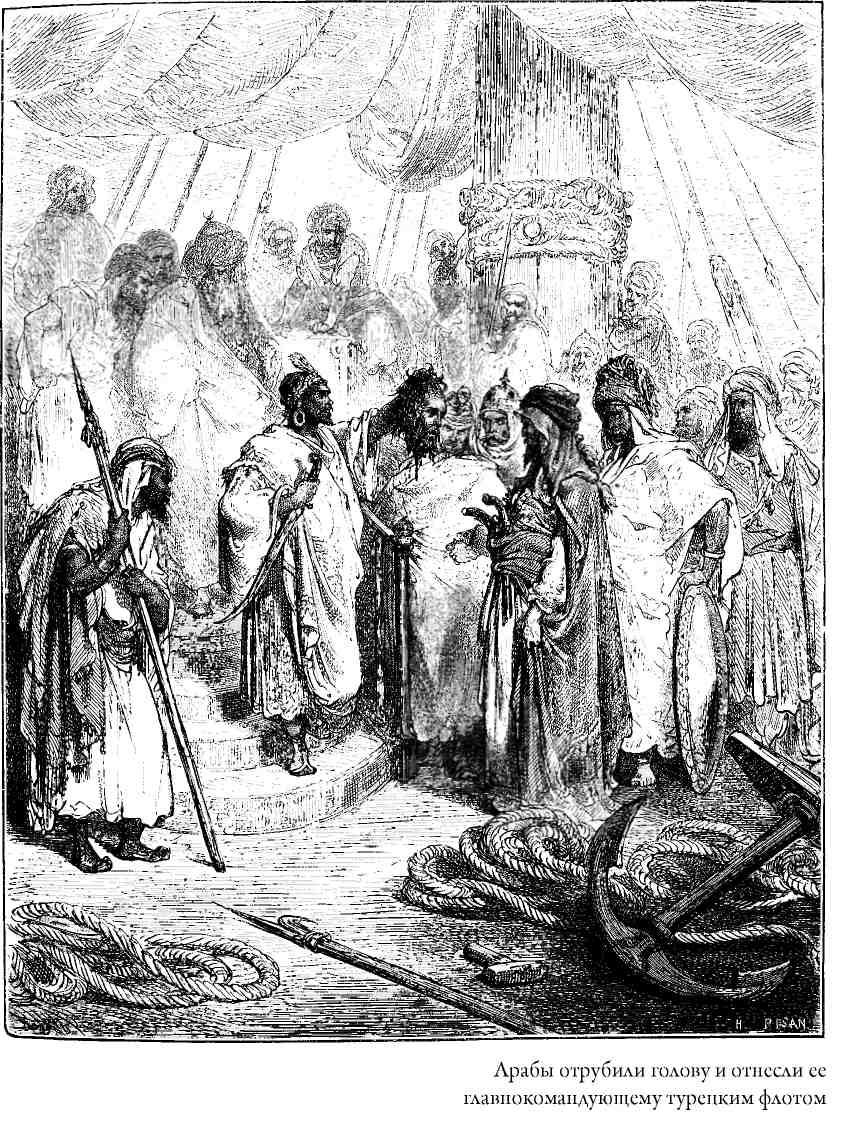

Сражение при Лепанто увенчалось полной победой. За исключением лишь

нескольких судов, все неприятельские суда были захвачены или уничтожены,

турецкий адмирал убит, его сыновья взяты в плен. Сервантес, которому двумя

пулями прострелили грудь и одной пулей левую руку, гордился всю жизнь тем,

что он -- "tuve, aunque humilde parte" -- принял, хотя и скромное участие, в

этой знаменитой битве, где он лишился левой руки для вящей славы правой, как

он говорит в своем "Viaje de Parnaso", ("Путешествии на Парнас"). На этом

его отношении к военному делу и построена столь известная речь (часть I,

глава 38) Дон Кихота по поводу оружия и словесных наук. После Лепанто

Сервантес пролежал в госпитале шесть месяцев, и дон Хуан с маркизом де ла

Крус, посещая раненых, обратили особенное внимание на солдата, отличившегося

такой отвагой и храбростью.

Однако блестящая победа при Лепанто оказалась бесплодной, так как

двоедушные венецианцы, потихоньку от союзников, заключили постыдный мир с

турками, а Филипп II, который всегда руководствовался своим любимым

политическим принципом: "глаза, которые не видят, сердце, которое не

чувствует", завидуя славе, приобретенной доном Хуаном в сражении при

Лепанто, не посылал ему ни денег, ни съестных припасов для армии, ни

лекарства для госпиталей.

После Лепанто Сервантес еще сражался и везде с честью: при Корфу,

На-варине, Тунисе. Но Голета была взята штурмом, Тунис пал, и испанскому

флоту пришлось вернуться в Неаполь. Здесь Сервантес, оставшийся бедным

солдатом, пробыл еще почти год под командой герцога де Сесса, вице-короля

Сицилии. Первая его молодость была у него уже за плечами, и в сентябре 1575

г. он просил и получил разрешение вернуться в Испанию. Заручившись

рекомендательными письмами от дона Хуана и герцога де Сесса, Сервантес с

братом Родриго, тоже служившим в Италии, и многими другими лицами, отплыл на

испанской галере El Sol. Но неблагоприятная и завистливая судьба

преследовала его. Утром 26 сентября флотилия алжирских корсаров под командой

арнаута Мами, налетела на Sol и после отчаянного сопротивления испанцев,

сражавшихся, как львы, завладела всем экипажем, в том числе и Сервантесом.

Итак, вместо радостного возвращения в отчизну и справедливой награды,

солдат-поэт оказался обреченным на жестокий плен и мученическое заточение в

Алжире, куда он был отвезен в оковах.

Вместе с братом Родриго он попал невольником к Дали Мами, греческому

ренегату, прозванному El Cojo (Косой), который командовал одной из алжирских

галер в то несчастное сентябрьское утро 1575 г. Рекомендательные письма дона

Хуана и герцога де Сесса сослужили плохую службу Сервантесу. Его хозяин Дали

Мами вывел из них заключение, что за такого пленника можно получить большой

выкуп, так как человек, имеющий подобные документы, наверное, лицо

значительное, и Сервантеса отвели в bano del Rey, где были заключены

наиболее знатные пленники. Пять лет пробыл Сервантес в неволе, и этот период

хотя и самый печальный в его жизни, вместе с тем в известном смысле и самый

яркий. Война и сражения доказали личную храбрость Сервантеса, но плен и

неволя выяснили закал его души и благородство его сердца в борьбе с

обрушившейся на него злополучной судьбой.

Если свободный человек, стойко борющийся с гонениями и превратностями

судьбы и побеждающий их, представляет собою при человеческой слабости

зрелище утешительное, то пленник, сфера действия которого почти ничтожна и

каждый его шаг затруднен, имеющий силу победить свою судьбу, -- такое

зрелище, которое не может не вызвать изумления. Читая "Дон Кихота", невольно

у нас в уме встает образ его автора. Разве прототипом безумного рыцаря,

столь симпатичного своею доблестью, возвышенными иллюзиями, презрением к

явным опасностям и желанием тысячу раз принести себя в жертву на благо

ближних, не является сам Сервантес? В наиболее героической эпохе его жизни и

в лучшей его книге мы и тут и там видим борьбу. В Алжире -- борьбу за

свободу материальную, в "Дон Кихоте" -- за умственную и духовную, в неволе в

Берберии -- за освобождение тела, в повести рыцаря Идеала -- за освобождение

духа.

Вся история плена Сервантеса читается как глава из какого-то бурного,

несбыточного романа. В качестве наиболее героической натуры Сервантес

становится как бы признанным вождем своих товарищей по неволе, центром их

надежд. В упавших духом он поддерживает бодрость, он устраивает для

заключенных драматические представления, быть может, сам играет в

собственных, затерявшихся потом пьесах или в комедиях старого своего любимца

Лопе де Руэды. Вместе с тем изобретательный ум его беспрестанно носится с

разными планами бегства, которые он и пытается привести в исполнение.

Одаренный мужеством, великодушием, презрением к опасностям, Сервантес любит

все выходящее из ряда вон, а больше всего любит свободу. Тем не менее, хотя

ему не раз представлялся случай бежать одному, он отказывался, желая

освободить и своих товарищей по несчастью.

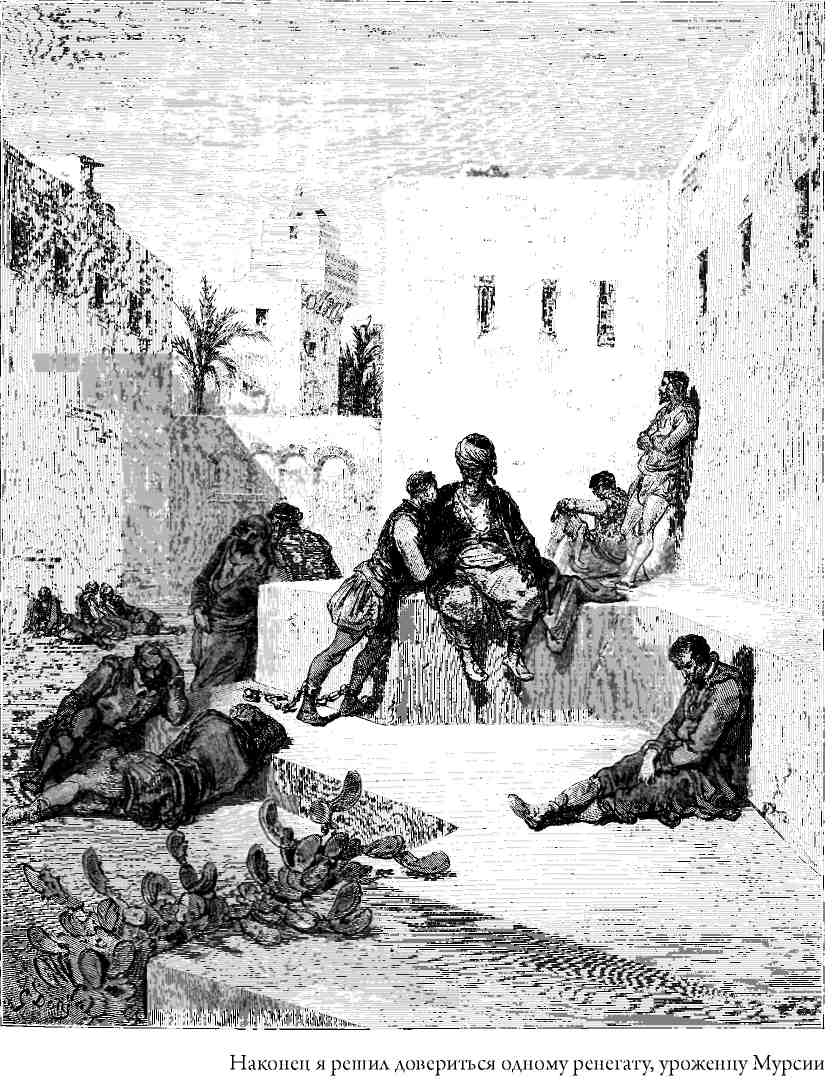

Лишь только его заключили в bano del Rey -- где, как мы уже говорили,

были заточены наиболее значительные пленники, -- он начинает придумывать

план бегства. В первый раз Сервантес доверился мавру, который обещал

провести его и его товарищей по заключению в Оран, ближайший пункт, занятый

испанцами. Проект был рискованный, но желание свободы взяло верх. Однако в

первый же день проводник бросил несчастных, и они были вынуждены вернуться в

тюрьму и к оковам. Сервантес объявил, что зачинщик всего он. По-видимому,

желание Дали Мами получить большой выкуп за "однорукого" спасло на этот раз

Сервантеса от смерти, хотя и не спасло его от усиленных оков и строгой

тюрьмы. Когда в 1577 г. Габриель де Кастаньеда был выкуплен и уехал в

Испанию, Сервантес послал с ним письма к родителям, в которых извещал их о

судьбе своей и Родриго. Отец и мать, а также и сестры после больших усилий и

хлопот собрали наконец сумму в 300 червонцев. Но эти деньги были

презрительно отвергнуты алчным Дали Мами как выкуп за Мигеля, и на них был

выкуплен в августе 1577 г. только лишь Родриго Сервантес, не имевший

рекомендательных писем.

Тогда же будущий автор "Дон Кихота" придумал план второй попытки

бегства. Он поручил Родриго и другому выкупившемуся невольнику Виана

выхлопотать присылку вооруженного фрегата, который пристал бы к берегу в

указанном месте. В трех милях от Алжира, в саду греческого ренегата Алкаида

Ассана, еще за несколько месяцев до выкупа Родриго, Сервантес с помощью

садовника того ренегата, испанца родом из Наварры, выкопал пещеру, в которой

спрятались четырнадцать христиан, пробывших в пещере около шести месяцев.

Съестные припасы приносил им туда по поручению Сервантеса раскаявшийся

ренегат, известный под именем El Dorador. 28 сентября Виана прибыл со столь

страстно ожидаемым скрывшимися пленниками фрегатом, а за неделю перед тем и

Сервантес бежал и присоединился к своим товарищам в пещере. Фрегат Вианы

готовился пристать к берегу, когда несколько случайно проходивших мавров

подняли такой крик и шум, что христиане должны были поспешно отчалить.

Скрывшиеся в пещере пятнадцать пленников томились в ожидании столь страстно

желанного избавления. Но "дьявол, враг человеческий, вложил в сердце

ренегата вернуться снова в ислам", говорит Наедо, автор "Topographia

Historia General de Argel", поэтому el Dorador отправился в Алжир и раскрыл

весь заговор алжирскому бею Ассану.

Солдаты окружили пещеру и захватили всех бывших там вместе с некоторыми

из экипажа фрегата, вернувшегося во второй раз. Сервантес тотчас же опять

взял всю вину на себя и объявил, что один он организовал план бегства и

уговорил остальных присоединиться к нему. Его повели к Ассану, угрожавшему

ему пыткой и смертью, но бесстрашный

Сервантес стоял на своем, повторяя, что один он виноват и никто другой.

Повлияло ли на столь прославившегося своей жестокостью тирана твердость,

спокойствие духа и презрение к смерти Сервантеса, или это произошло по

какой-либо другой причине, так и осталось неизвестным, но Ассан пощадил

жизнь Сервантеса, и только бедный садовник был мученически казнен. Ассан

даже купил за пятьсот червонцев Сервантеса у Дали Мами, говоря, что он может

быть спокоен насчет города, только если "однорукий" испанец будет находиться

у него в тюрьме. Однако не успели заключить туда Сервантеса, как он в третий

раз сделал попытку бежать, послав через мавра письмо в Оран, к командующему

там испанскому офицеру. К несчастью, мавр был обыскан уже вблизи ворот

Орана, схвачен и казнен, а Сервантес и в этот раз избег смерти. Но

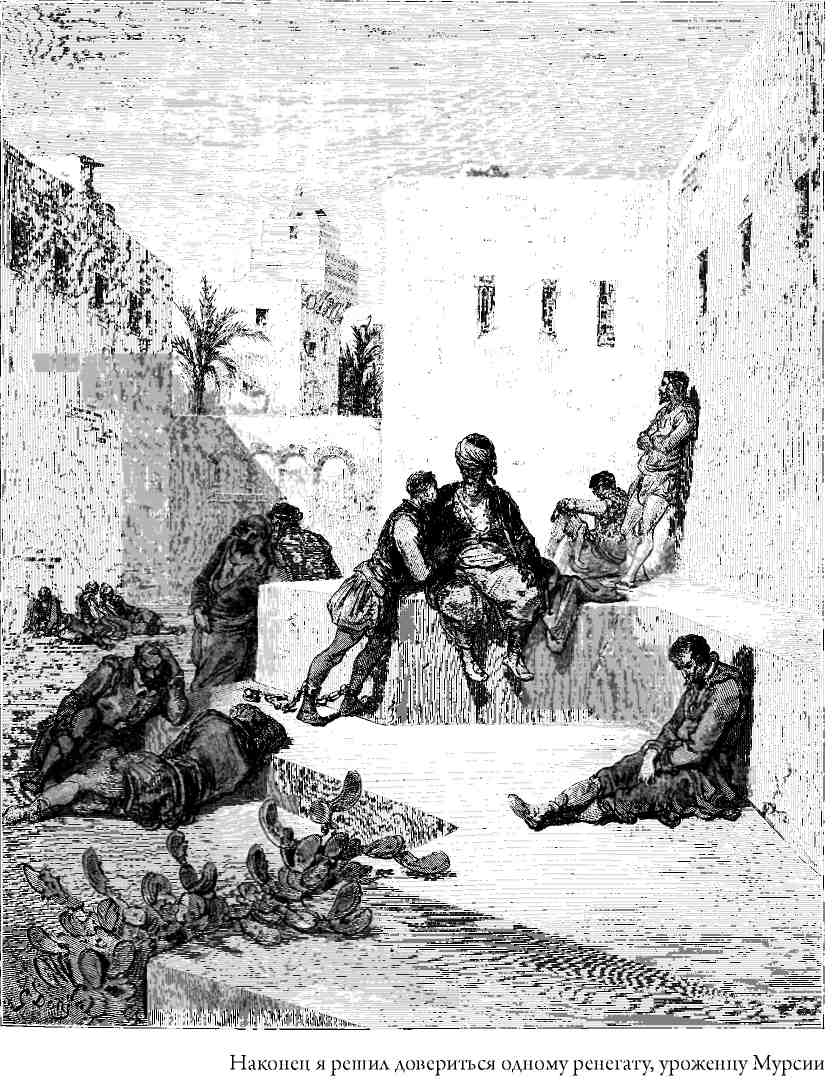

неисправимый пленник в четвертый раз, в сентябре 1579 г., приложил новые

усилия к бегству.

С ренегатом из Гренады по имени Хирон, желавшим вернуться в Испанию, и

двумя купцами из Валенсии Сервантес сговорился, чтобы в Алжир прибыл

вооруженный корабль, на котором он и еще шестьдесят невольников могли бы

скрыться. План этот был накануне исполнения, когда проявил себя иудой

доминиканский монах по имени Блянко Пас и флорентийский ренегат Кайбан.

Сервантес в четвертый раз взял всю вину на себя и с веревкой на шее был

приведен к Ассану. Все угрозы бея опять оказались тщетны; Сервантес твердил

одно: с четырьмя другими лицами, уже выкупленными и уехавшими в Испанию, он

устроил это бегство, остальные же ничего не знали о его планах. И на этот

раз Ассан, представлявший собой настоящее чудовище по жестокости и

развращенности, самым непонятным образом опять пощадил жизнь Сервантеса,

которого между тем он сам считал столь опасным человеком и в уме которого

действительно носились еще более грандиозные планы, чем все предыдущие,

именно: умысел восстания всех двадцати тысяч христианских невольников,

находившихся в Алжире, и захват города во власть Испании. Летом 1579 г.

Сервантес написал письмо в стихах к Матео Васкесу, испанскому

государственному секретарю, оканчивающееся мольбой к Филиппу II прислать

"освободительный" флот для захвата Алжира. Письмо это было впоследствии

затеряно, и только в 1863 г. оно было найдено в архиве графа де Альтамира.

Наконец состоялся выкуп Сервантеса, но и то случайно. В далеком Алькала

родители Сервантеса и сестра его Андреа выбивались из сил и прилагали

всевозможные старания, чтобы добыть нужную сумму для выкупа Мигеля. Но им

удалось собрать всего лишь триста червонцев, которые монахи-редемторы

(выкупатели) -- отец Хуан Хил и Антонио де ла Белла -- взяли с собой,

отправляясь в Алжир. Они везли также 500 червонцев для выкупа знатного

кабальеро Херонима Палафокса; но за него потребовали вдвое больше, и все

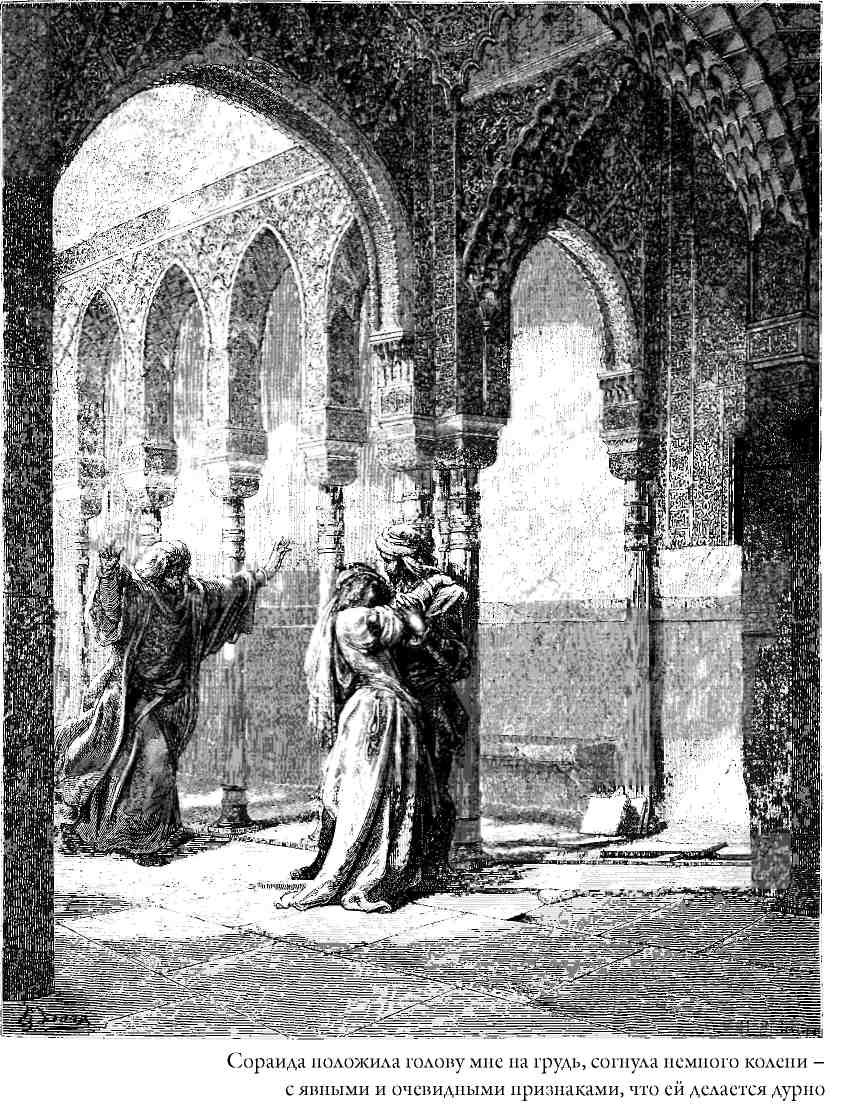

уговоры и просьбы оказались тщетными. Тогда отец Хил убедил наконец Ассана

взять пятьсот червонцев за Сервантеса, который уже находился в оковах на

галере, увозившей бея в Константинополь.

Этот день -- 19 сентября 1580 г.,-- когда Сервантес вышел на берег

свободным человеком, он считал самым счастливым днем своей жизни. Но до

отъезда в Испанию у него было еще одно неотложное дело. Хуан Блянко де ла

Пас, выдававший себя за члена инквизиции, ярый враг Сервантеса, пытался

добыть целый ряд свидетельских показаний с целью клеветническими, гнусными

изветами и лживыми сведениями о жизни Сервантеса повредить ему и в Испании.

Тогда, в свою очередь, Мигель составил документ, заключающий в себе полную

историю его неволи и состоящий из 25 вопросных пунктов, подписанных

двенадцатью свидетелями. Таким образом, мы имеем в высшей степени

достоверный документ о самом драматическом и интересном периоде жизни

Сервантеса и целом ряде героических его поступков. Так завершилась история

его неволи, и 18 декабря 1580 г. Сервантес прибыл в Мадрид. Но здесь

перспективы оказались для него не особенно утешительными. За два года до

выкупа Мигеля его покровитель дон Хуан Австрийский умер, и всякая надежда

получить повышение на военной службе исчезла. Имеются сведения, что

Сервантес после прибытия в Мадрид служил в войсках в Португалии и на

Азорских островах, также как и его брат Родриго, который там отличился и был

произведен в прапорщики. Алчные глаза Филиппа II уже давно были устремлены

на Португалию, с самого момента гибельного поражения и смерти молодого

короля Себастиана на злополучном поле битвы Аль-Казара-аль-Кебир в августе

1578 г., после чего все королевство пришло в полное расстройство и

беспорядок. Пожилой кардинал Энрике, наследовавший престол Себастиана, в

конце краткого и беспокойного царствования умер в январе 1580 г., и вслед за

тем явились целые шесть претендентов на португальскую корону. Филипп II

давно предвидел такое стечение обстоятельств, и флот, который Сервантес в

упомянутом нами письме к Матео Васкесу просил прислать для "освобождения"

христианских невольников в Алжире, был послан под командой маркиза

Санта-Крус для блокады Лиссабона и порабощения Португалии. Благодаря войску

под начальством герцога Альбы, а также подкупам и дипломатическим уловкам

дона Христобала де Мура, Филиппу как известно, действительно удалось надеть

себе на голову корону Португалии.

В бытность его в Лиссабоне Сервантесу очень понравился город и его

жители, которых он в своем "Персилесе и Силизмунде" осыпает похвалами за их

приятное, любезное обхождение, а также восхищается красотой португальских

женщин. Впрочем, Сервантес питал добрые чувства ко всем: и к маврам, и к

португальцам, и даже к англичанам, в то самое время, когда испанские

патриоты их ненавидели и считали английскую королеву каким-то чудищем рода

человеческого. Сервантес ездил также, по некоторым сведениям, с официальным

поручением в Оран и в Мостаган. Но, как бы то ни было, во всяком случае, он

вернулся в Испанию осенью 1582 г. И с этого времени он принадлежит

литературе. Комедии, написанные им в Алжире, потеряны, и из той эпохи

сохранились лишь только два сонета и письмо в стихах к Матео Васкесу. Но,

должно быть, Сервантес еще до выкупа писал немало стихов, так как в своем

"Pastor de Filida" (1582), Галвес де Монталбан говорит о нем как об

известном поэте, а Падилья называет его знаменитым кастильским поэтом.

Пастушечий роман Сервантеса "La Galatea" появился в 1584 г., а идея

этого произведения зародилась у него, по-видимому, в Португалии, родине

Монтемайора, лучшего автора пасторалей. Книгоиздатель Бляс де Роблес дал за

нее Сервантесу 1336 реалов, что для того времени не такая уже малая сумма.

Но если в денежном отношении успех оказался довольно незначительным, зато

"Галатея" дала автору известность, и он, по-видимому, чувствовал к ней

особенную нежность, так как много раз в течение тридцати лет обещал ее

продолжение, -- но эта обещанная вторая часть так и не появилась.

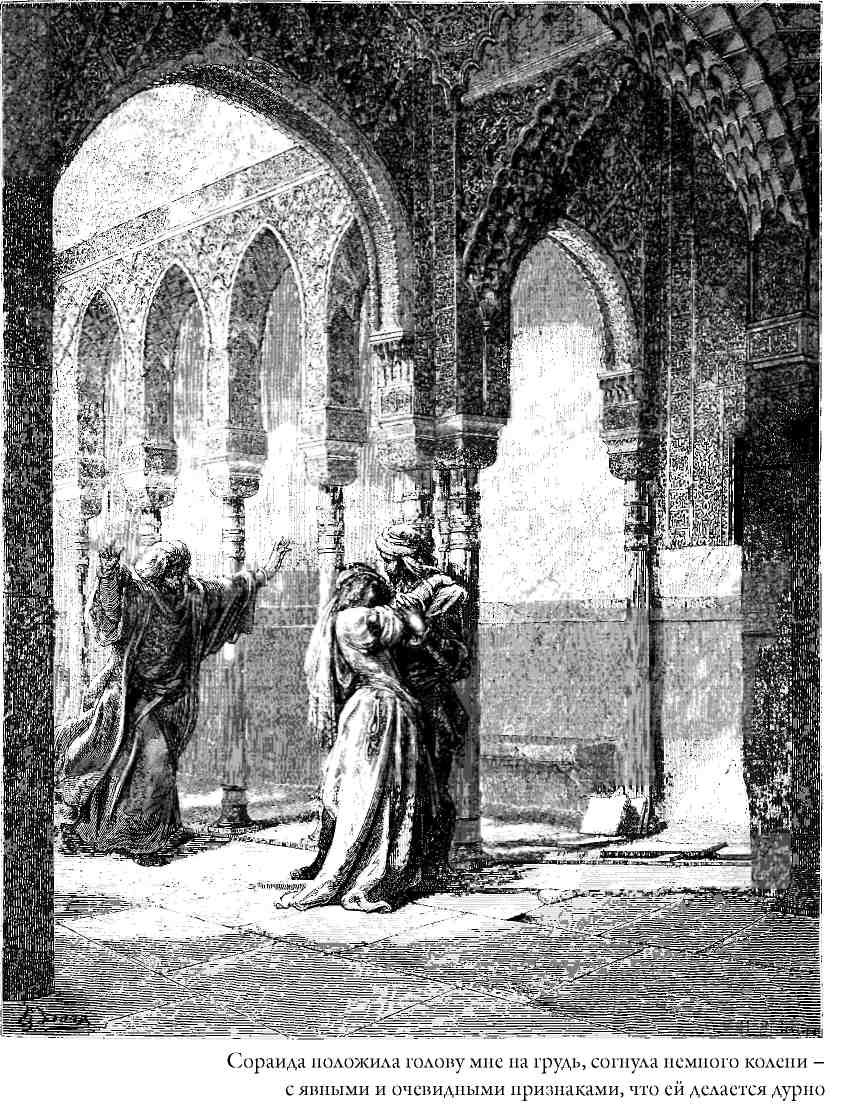

Вернувшись из Лиссабона, Сервантес познакомился с некоей Анной Франка

-- матерью его единственной дочери, Изабеллы де Сааведра, впоследствии

узаконенной им. Об Анне Франка ничего неизвестно, кроме ее имени и того, что

любовь эта длилась недолго, и Анна Франка вышла замуж за некоего Алон-со

Родригеса, а Сервантес -- ему было тогда 37 лет -- в декабре 1584г. женился

на 19-летней донье Каталине де Саласар Паласиос-и-Восмедиано, жившей в г.

Эскивиас. Средства невесты были также довольно незначительны: сад, два или

три виноградника, несколько кур, небольшая домашняя обстановка. Вскоре после

свадьбы Сервантес с женой переехал жить в Мадрид, где весной 1585 г. отец

его, старый Родриго, заболел и в июне умер.

Вскоре Сервантес является в качестве драматурга. К сожалению, из

двадцати или тридцати его пьес, которые, по словам их автора, давались на

сцене, должно быть, одновременно или немного спустя после выхода в свет

"Галатеи", до нас дошли только две: "Eltrato de Argel" ("Жизнь в Алжире") и

"La Numancia". Комедии Сервантеса игрались, вероятно, между 1583 и 1585 г.,

и около этого времени у него было много литературных связей и друзей;

наиболее близкими его друзьями были тогда поэты Педро Лайнес, Лопес

Мальдонадо, Педро де Падилья и Висенте Эспинель.

На сцене пьесы Сервантеса имели успех, но, по-видимому, удержались

недолго, а распространенное мнение, будто "это чудо природы", Лопе де Вега,

вытеснил его из театра, лишено всякого основания, потому что пьесы Лопе

появились на сцене уже после 1588 г., когда Сервантес имел занятия в

Севилье. К тому же он и сам заявляет в своем прологе к "Ocho comedias"

следующее: "Уменя оказались другие дела, которыми я должен был заняться; я

бросил перо и комедии; и вскоре появилось чудо природы, великий Лопе де

Вега, ставший монархом театра" и т. д. Немного дальше он добавляет:

"Несколько лет как я вернулся к былой моей праздности, и, думая, что еще

продолжаются годы, когда я был осыпан похвалами, я сочинил несколько

комедий, но не нашел птиц в прошлогодних гнездах" и т. д.

В 1585 г. родилась дочь Сервантеса от Анны Франка. По этой ли причине

или вследствие плохих денежных обстоятельств семьи донья Каталина вернулась

к себе в Эскивиас с матерью и братом, священником Франциском де Паласио-сом,

а Сервантес уехал в Севилью, где получил занятия. Большую часть последующей

своей жизни Сервантес провел в разлуке с женой, которая, по-видимому, не

очень тяготилась этим. Быть может, она искренно любила мужа и была ему

доброй и верной женой: сама бездетная, впоследствии она даже согласилась

узаконить его дочь от Анны Франка, Изабеллу. Но все же, по имеющимся

сведениям, донья Каталина не была героиней, она не могла делить с мужем его

скитальческой жизни и, слабохарактерная, не сумела противостоять влиянию

матери и брата, так что добрая и верная жена тайком от мужа в мае 1609 г.

сделала завещание, в котором почти совсем обошла Сервантеса и все свое

имущество записала за братом своим, священником; а под конец жизни она

сделалась сухой ханжой.

В конце 1588 г. Сервантес был назначен одним из четырех помощников

Антонио де Гевары, главного поставщика провианта для Непобедимой армады

(Armada Invencible), т. е. испанского флота, который Филипп II готовил, имея

в виду войну с Англией. Вся злополучная эпопея этой самой Непобедимой

армады, начиная с ее прилагательного,-- яркая иллюстрация все более и более

распространявшегося упадка Испании. Кастильская доблесть стала размениваться

на фанфаронство; главнокомандующим армадой оказался назначенный Филиппом II

трус и полнейшее ничтожество во всех отношениях, маркиз де Медина Сидония, а

главной и даже единственной целью снаряжаемой армады было торжество

католической веры в Англии.

Обязанности комиссара по доставке провианта сильно тяготили Сервантеса,

и весной 1590 г., узнав о том, что имеются три или четыре вакантные

должности в Индии, он подал прошение председателю Совета по делам Индии о

предоставлении ему какой-либо из указанных четырех вакансий. Но сеньор

Нуньес Моркечо, председатель Комитета, положил на это прошение следующую

столь известную свою резолюцию: "Busca рог аса en que se le haga merced"

("Ищите здесь, т. е. в Испании, в чем вам могла бы быть оказана милость"). В

1591-1592 гг. Сервантес служит снова по комиссариатским делам под

начальством Педро де Исуны, закупая пшеницу, масло, горох и иной провиант.

Наконец в августе 1594 г., он получил новое назначение сборщика податей.

Жизнь Сервантеса теперь, после героической ее эпохи, шла однообразно,

как и жизнь всякого бедного человека, в борьбе за насущный хлеб. Долгие годы

-- около двадцати лет -- провел он, получая плату по 12 реалов в день, делая

покупки провианта для нужд Непобедимой армады, или же собирая подати по

городам, деревням, постоялым дворам и местечкам Андалузии, и хотя эти его

занятия были самыми ненавистными, трудными и неблагодарными, которые он

когда-либо исполнял в жизни, тем не менее, его скитальческие годы не пропали

даром. Они дали ему случай ближе присмотреться к повседневной жизни, к жизни

крестьян и других низших классов Испании; и без этих скитальческих годов

Сервантеса, возможно, что у нас и не было бы "Дон Кихота". С жизнью

героической Сервантес был знаком в Ле-панто, с веселой и свободной -- в

Италии, с трагической и жестокой -- в Алжире, с утонченной и придворной -- в

Мадриде и Лиссабоне. Но ту среду, которая составляла и составляет наибольшую

часть нации -- народ, -- Сервантес мало знал. Теперь же, странствуя по

дорогам, ежедневно находясь в селах и местечках, он хорошо узнал народ, а

также близко ознакомился с Андалузией.

Время от времени Сервантес от сбора провианта и податей обращал мысли

свои к литературе. Так, в 1591 г. он написал стихи для сборника Андреса де

Виллальбы: "Elorde variosy nuevos romances" ; в 1592 г. заключил контракт со

знаменитым толедским актером Родриго Осорио, обязавшись написать шесть

комедий, по 50 червонцев за каждую, с тем чтобы эти комедии "были лучшими,

когда-либо игравшимися в Испании". Насколько известно, Сервантес не написал

требуемых шести комедий, но этот контракт -- интересный документ,

доказывающий, что актеры, по-видимому, верили Сервантесу и его

драматическому таланту. В 1595 г. автор "Галатеи" участвовал в поэтическом

турнире в Сарагосе, устроенном доминиканцами в честь св. Хасинто, и получил

первую премию. В 1596 г. он написал сонет в честь маркиза Санта-Крус и

известный свой сатирический сонет "Vimos en julio otra Semana Sonta..." ("Мы

видели в июле другую страстную неделю...") по поводу вступления столь

ничтожного герцога де Медина-Сидониа в Кадикс, после того как город был

разграблен англичанами под предводительством графа Эссекса и покинут ими. В

1597 г., находясь в Севилье, когда там умер Фернандо Эррера, Сервантес

написал сонет в честь знаменитого поэта, уроженца Андалузии; в 1598 г. он

напечатал два сонета и несколько quintillas по поводу смерти в сентябре того

года Филиппа II, смерти, вследствие которой по всей Испании устраивались

пышные похоронные службы, а в Севилье возведенный там катафалк, как и

служба, отличались необычайным великолепием. Но в церкви произошла шумная

ссора между представителями инквизиции и гражданской власти, и ссора эта

разрослась в великий скандал. Случай представлялся очень подходящий для

сатирика, и Сервантес написал свой известный сонет "Voto a Dios, que me

espanta esta grandeza..." ("Клянусь Богом, что меня пугает это

великолепие...").

Однако литературные занятия Сервантеса в те годы были очень

непродолжительны и кратки. Слишком много было у него угнетающих деловых

забот и хлопот. По своему темпераменту Сервантес менее всего был точен и

методичен, а в его должности требовалась величайшая аккуратность и

формализм. В 1595 г. он доверил из казенных денег по сборам податей 7400

реалов некоему севильскому купцу Симону Фреира де Лима, чтобы тот внес их в

Мадридское казначейство. Но Фреира обанкротился и скрылся. Весь этот год

провел Сервантес в сдаче счетов и имел массу неприятностей. Две трети долга

были наконец покрыты им; но так как остающуюся треть он не уплатил еще и в

1597 г., то в сентябре этого года он был арестован и посажен в тюрьму в

Севилье, где и пробыл три месяца, с сентября по декабрь. Еще раньше, в 1592

г., за то, что Сервантес забрал триста фанег пшеницы в г. Эсиха без

дозволения коррехидора, этот последний, дон Франциско Москосо, настоял на

том, чтобы его заключили в тюрьму в городе Кастро-дель-Рио, что и было

сделано, и он пробыл там несколько дней.

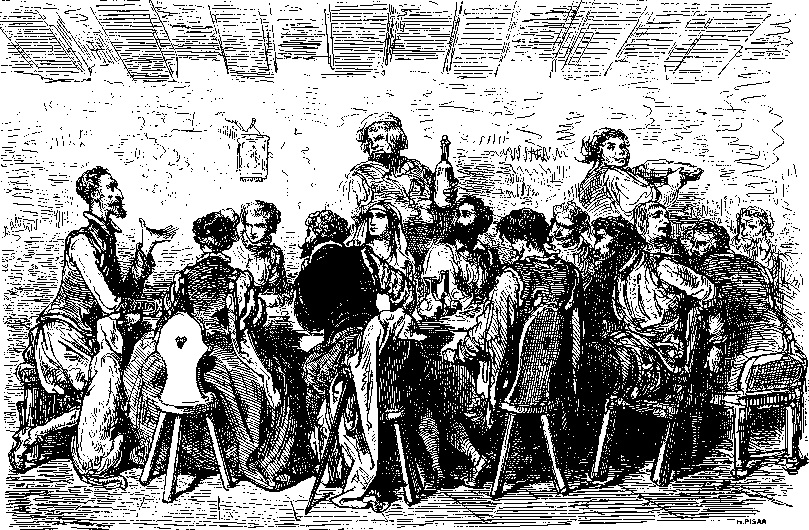

В бытность же Сервантеса в тюрьме в Севилье в ней находилось более 1800

заключенных, и шум и неудобства, по свидетельству его, были невыносимы. По

всей вероятности, здесь-то, в темнице, и был "зачат" "Дон Кихот", факт, о

котором упоминает его автор в прологе к I части "Остроумно-изобретательного

идальго". Впрочем, в те времена в Испании почти не было выдающегося

писателя, которому не пришлось бы побывать в тюрьме по той или по другой

причине. Сервантесу суждено было испытать это удовольствие еще два раза: в

конце 1602 г., когда его засадили снова в тюрьму в Севилье за неплатеж по

старым еще счетам и расчетам, а освобожден он был в начале 1603; и затем в

июне 1605 г., уже после того, как появился "Дон Кихот". Автора бессмертного

произведения, в то время жившего с семьей в Вальядолиде, заключили в тюрьму

по подозрению в убийстве кабальеро дона Гаспара де Эспелеты. Только такого

обвинения еще и недоставало гениальному писателю, для которого нужда,

забота, горе, плен, тюрьма были как бы старыми, неразлучными товарищами и

который столько уже видел и испытал в жизни.

А дело Эспелеты обстояло так. Этот молодой человек, рыцарь ордена

Сантего, один из праздных и пустейших донов Хуанов и сердцеедов в

Вальядолиде, в числе других своих романов вступил весной 1605 г. в связь с

женой актуариуса или судебного пристава, по имени Гальбан. 27 июня,

возвращаясь с обеда своего приятеля, маркиза де Фальсеса, на площади близ

фонтана он был смертельно ранен человеком, который затем скрылся в темноте.

На крик о помощи раненого Сервантес, живший рядом с тем местом, выбежал на

улицу, и с ним Люис де Гарибай, сын его соседки по квартире. Они подняли

умирающего и внесли его в комнату доньи Люисы де Монтоя, вдовы Эстебана де

Гарибая, старой знакомой семьи Сервантесов. Чрез два дня кабальеро Эспелета

умер, и Сервантеса со всей семьей: сестрами Андреа и Магдаленой, дочерью

Изабеллой и племянницей Костансой -- Каталина жила у себя в Эскивиасе -- так

же как и всех соседей его по квартире, арестовали и препроводили в тюрьму.

На Изабеллу де Сааведра, дочь Сервантеса, была взведена клевета; однако из

процесса она и все остальные вышли оправданными от предъявленных к ним

подозрений и получили свободу. Убийца Эспелеты, хотя и не был найден, но, по

всей вероятности, им был оскорбленный муж -- сеньор Гальбан.

В январе 1605 г. "Дон Кихот" появился в свет, а привилегия королевская

на издание книги отмечена 26 сентября 1604 г. Высказываемая иными критиками

мысль, будто Сервантес писал свое образцовое произведение на скорую руку, не

исправляя и не перечитывая его, чисто детское предположение. Теперь

доказано, что большая часть или, быть может, и вся первая часть "Дон Кихота"

была написана уже в 1602 г. и многие в Севилье хорошо знали это произведение

Сервантеса, так как он по обычаю того времени читал его и давал его читать в

рукописи. Более чем за шесть месяцев до выхода "Дон Кихота" доминиканец

Андрее Перес (Франциско де Убеда) упоминает о нем в своей "Picara Justina",

a 14 августа 1604 г. Лопе де Вега в частном письме говорит, что нет поэта

"столь плохого, как Сервантес, или такого глупого, чтобы хвалить Дон

Кихота".

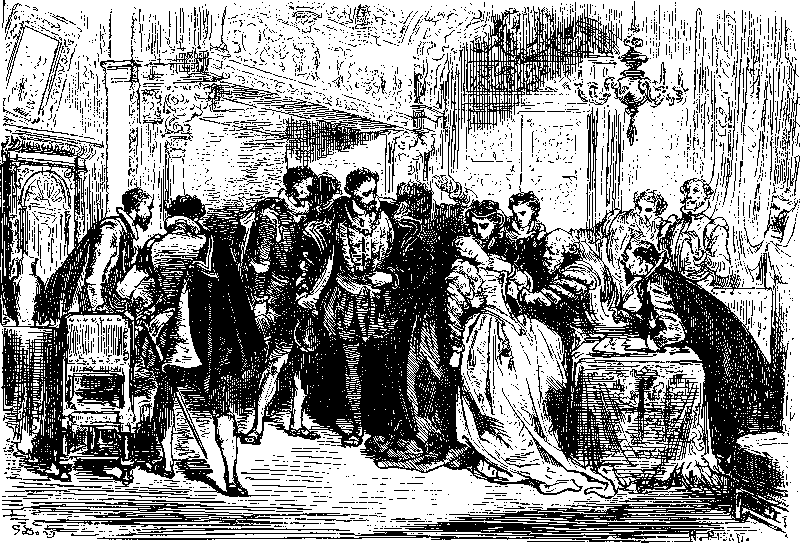

Посвятил Сервантес первую часть своего " Остроумно-изобретательного

идальго" герцогу де Бекар, и, если верить преданию, случилось это следующим

образом. Герцог, узнав о содержании "Дон Кихота", отказывался принять

посвящение книги, опасаясь, что репутация его может пострадать, если он

дозволит во главе рыцарского романа поставить свое имя. Сервантес не стал

утруждать себя и герцога просьбами или объяснениями, которые, вероятно,

оказались бы безрезультатными, напротив, он немедленно подчинился воле

герцога и только испросил его согласие прослушать в тот же вечер главу из

"Дон Кихота". Довольствие, доставленное этим чтением обществу, собравшемуся

у герцога, было так велико, что по настоянию их была прочтена вся книга, и

пришедший в восхищение от нее герцог принял с восторгом посвящение, которое

он сначала отверг. Так ли было дело или нет, неизвестно, хотя ничего

невероятного тут нет.

Что касается текста посвящения, Сервантес списал его с посвящения

Фернандо де Эрерры маркизу де Аямонту, и сделал он это, как весьма

основательно предполагает дон Хуан Гарценбуш, вот почему: быть может,

посвящение Сервантеса герцогу Бекару было иное, быть может, оно не

понравилось почему-либо герцогу, и автор "Дон Кихота" прибег к остроумному

способу: он заимствовал предисловие другого автора и из другой эпохи,

намерения которого не могли быть заподозрены, и таким образом сумел сказать

то, что ему хотелось, вставив лишь несколько своих слов {Эти слова

напечатаны курсивом в нашем переводе посвящения Сервантеса герцогу де

Бекар.}, а между тем казалось, что он не от себя говорит.

Успех "Дон Кихота" был необычайный, и в 1605 г. появилось целых пять

изданий. У всех книга была в руках, и все наслаждались чтением бессмертного

произведения, кто смеялся, а кто, быть может, и размышлял. Двадцать лет

неудач и скитальческой жизни Сервантеса оказались не потерянными: наконец

настали и для Сервантеса дни радостные, и над ним загорелись лучи славы.

В 1608 г. или позже -- это еще достоверно не установлено -- Сервантес

поселился в Мадриде, а 9 октября 1609 г. здесь умерла любимая его сестра

Анд-реа, смерть которой, должно быть, была для него тяжелым ударом. Из всей

семьи Андреа более всего походила на брата: нежная, симпатичная, умная,

красивая, она неутомимо, с упорством любви хлопотала о выкупе брата из

неволи в Алжире, пожертвовав для этого даже своими маленькими средствами. А

когда она овдовела -- Андреа была три раза замужем, -- то, по-видимому,

постоянно жила с ним вместе. Гораздо раньше, именно в 1593 г., умерла мать

Сервантеса, Леонора де Кортинас, а в 1601 г. умер его брат Родриго; жена

его, донья Каталина, жила в Эскивиасе, и писатель остался с сестрой

Магдаленой и племянницей Констансой.

Что же касается его дочери Изабеллы, она вышла замуж за рыцаря ордена

Алькантара, дона Диего Сане дель Агиля, человека со средствами. Однако брак

этот был непродолжительным, так как через год зять Сервантеса умер, после

того как у него родилась маленькая дочь, внучка Сервантеса -- Изабелла Сане

дель Агиля. Овдовев, Изабелла де Сааведра вскоре, весной 1609 г., снова

вышла замуж за некоего Люиса де Молину, секретаря и агента итальянских

банкиров, братьев Траппа. С этим зятем у Сервантеса вышли впоследствии

неприятности. Молина был человек алчный и потребовал даже судом от

Сервантеса уплаты обещанных им, в приданое дочери, двух тысяч червонцев,

которые и были ему уплачены другом Сервантеса, Хуаном де Урбиной. В 1610 г.

донья Магдалена и донья Каталина вступили в орден монахинь Терсера, носили

монашескую одежду, и только еще молодость доньи Констансы несколько оживляла

скучный домашний очаг.

Около этого времени Сервантесу блеснула надежда, горько обманувшая его,

поехать в Неаполь с графом Лемосом, который был назначен туда вице-королем.

Граф Лемос -- дон Педро Фернандес де Кастро -- был сам поэт и писал стихи,

полные грусти и разочарования, хотя, собственно говоря, он мог бы считать

себя счастливейшим из смертных. Ему было 33 года, был он женат на красавице

донье Каталине де ла Серда, дочери герцога де Лерма, и достиг цели своих

желаний -- назначения вице-королем в Неаполь. Перед отъездом туда он приехал

в Мадрид в 1610 г., и здесь у него бывал и виделся с ним Сервантес. На

должность только что умершего секретаря своего, дона Хуана Рамиреса де

Арелльяно, граф Лемос пригласил корректного, щегольского, светского и

назидательного поэта Луперсио Леонардо де Архенсолу, который и приехал в

Мадрид с своим братом Бартоломео Леонардо. Сервантес, полагаясь на свою

старинную дружбу с Луперсио, просил последнего включить и его в число поэтов

и писателей, назначенных в литературную свиту неаполитанского вице-короля.

Архенсола обещал, но не сдержал обещания, и автор "Дон Кихота" не попал в

упомянутый список, вероятнее всего, вследствие интриги самих Архенсола,

опасавшихся превосходства над ними Сервантеса; назначенными оказались все

больше молодые поэты и не из перворазрядных. Нет сомнения, что это

разочарование его доставило глубокое огорчение Сервантесу, -- уже четыре

года спустя в "Viaje del Parnaso" ("Путешествие на Парнас") он упрекает в

несдерживании данного обещания двух братьев Архенсола.

В 1613 г. автор "Дон Кихота" издал свои "Novelas Exemplares"

("Примерные новеллы") -- сборник, заключающий в себе двенадцать небольших

прекрасных рассказов, написанных, по-видимому, в разное время. Уже в 47-й

главе первой части "Дон Кихота" Сервантес упоминает заглавие повести

"Ринконете и Кортадильо", включенной в "Novelas Exemplares", привилегию на

которые он продал своему издателю Франциско Роблесу за 1600 реалов и 24

авторских экземпляра. А перед тем, в 1604 г., он продал тому же издателю,

или "торговцу книгами" -- mercader de libres, как их тогда называли в

Испании, первую часть "Дон Кихота" всего-навсего за тысячу реалов. Несмотря

на великую славу свою, перешедшую даже за пределы Испании, Сервантес

продолжал томиться в бедности.

Не успели "Novelas Exemplares" выйти в свет, как их автор снова засел

за работу, и в 1614 г. появился его "Viaje del Parnaso", навеянный ему

чтением "Viaggio un Parnaso" итальянского поэта Цезаре Капорали, умершего

перед тем лет за двенадцать. Последние годы жизни Сервантеса были очень

плодовиты. В 1615 г. он издает свои "Ocho comedias у ocho entremeses

nuevos". Затем на поэтическом турнире в честь св. Тересы, основательницы

ордена Кармелиток, при самой торжественной обстановке стихотворение

Сервантеса, получившее одну из премий, было прочитано самим Лопе, что,

конечно, доставило удовлетворение Сервантесу. Но тут опять на него

обрушилось горе. Впрочем, ему было не привыкать переходить от счастливых

мгновений к дням величайшего огорчения и невзгод.

В то время как он не спеша работал над второй частью "Дон Кихота" и

дошел до 59-й главы, он с негодующим изумлением узнал о выходе в свет в

Тар-рагоне подложного продолжения "Дон Кихота", принадлежащего перу

анонимного автора, назвавшегося Алонсо Фернандес де Авельянеда. Кроме всего

остального этот аноним позволил себе еще в высшей степени грубое и дерзкое

глумление над личностью Сервантеса, осмеял его старость, язвил его тем, что

"язык его движется свободнее руки", -- руки, простреленной в битве при

Лепанто. Много предположений и гипотез было сделано относительно писателя,

скрывшегося под псевдонимом Авельянеды: указывали на Бляско Паса, Андреса

Переса, Люиса де Алиагу, Леонардо де Архенсолу, Аларкона, Тирсо де Молину, и

других: но все это отвергается теперь. Подозревали даже Лопе де Вега. Так,

например, Леон Майнес говорит, что если писала рука Авельянеды, то голос его

-- голос Лопе де Вега. Факт тот, что действительно отношения двух величайших

писателей Испании были не особенно дружескими.

В прологе к "Дон Кихоту" (в первой части) и в ее 48-й главе Сервантес

не совсем почтительно отнесся к прославленному драматургу, который так

привык к самой грубой лести, что малейшие критические намеки казались ему

непростительной дерзостью. Еще раньше, в конце 1600 г., Лопе приезжал в

Севилью, а здесь ходило по рукам написанное против него довольно едкое

стихотворение, принадлежавшее перу малоизвестного поэта и бездельника Алонсо

Альварес де Сориа. Лопе вообразил, что стихи принадлежат Сервантесу, и

ответил ядовитым сонетом, которым мнил похоронить навсегда автора "Галатеи".

Но едва ли Лопе мог дойти до такого неблаговидного поступка, как написание

им второй части подложного "Дон Кихота".

Как бы то ни было, а маску, надетую Авельянедой, не так-то легко

сорвать. Наиболее вероятной считается теперь гипотеза Менендеса-и-Пеляйо, по

мнению которого Авельянедой был некто Алонсо Ламберто, арагонец и

посредственный поэт, побежденный Сервантесом на поэтическом турнире в

Сарагосе. Во всей этой истории несомненны лишь две вещи: автор подложного

"Дон Кихота" был арагонец, и он был другом или почитателем Лопе де Вега. Как

бы то ни было, Сервантес поспешил окончить вторую часть своего "Дон Кихота",

которая и появилась в свет в 1616 г. и имела столь же громкий успех, как и

первая; а подложный "Дон Кихот" Авельянеды после того как бы перестал

существовать.

Сервантес приближался к семидесяти годам, но он все еще был столь же

энергичным, исполненным надежд и планов, как и во время своей неволи в

Алжире тому назад сорок лет. Он работал тогда над некоторыми произведениями,

о которых он и упоминает, именно: "Bernardo", "Las Semanas del Jardin", "El

Engano a los ojos" и "Las trabajos de Persiles y Sigismunda". К этому

последнему своему произведению Сервантес питал особенную слабость, но из

этого вовсе не следует -- как некоторые совершенно неосновательно пытались

доказать, -- будто он не сознавал всей громадной ценности "Дон Кихота",

написанного им "для всеобщего развлечения", по словам Сансона Карраско.

Любовь Сервантеса к "Персилесу", своему последнему произведению, сыну его

старости, нимало не уменьшало в глазах его значения "Дон Кихота", и он на

многих страницах своей книги высказывает высокое свое мнение о нем.

В последние годы жизни Сервантеса больному и бедному писателю оказывали

помощь два человека: толедский архиепископ дон Бернаро де Сандовал-и-Рохас,

и граф Лемос, которому за четыре дня до смерти, мучаясь в сильнейших

припадках водянки, 19 апреля 1616 г., умирающий Сервантес написал свое

прекрасное и трогательное посвящение к "Персилесу", начинающееся так: "Желал

бы я, чтоб старинный романс, в свое время очень известный и начинающийся

словами "Puesto ya el pie en el estribo", не приходился так кстати в этом

моем письме, потому что почти теми же словами я могу теперь начать его,

говоря: "Puesto ya el piХ en el estribo, con las ansias de la muerte, gran

senor, esta te escribo" ("Вложив ногу в стремя, в предсмертном томлении,

пишу тебе это, великий сеньор")".

Вот с какими словами, спокойно и мужественно, готовился встретить

смерть Сервантес. По мнению испанского доктора Гомеса Оканьи, написавшего

клиническую историю Сервантеса ("Historia clinica de Cervantes"), водянка

его была симптомом сердечной болезни. Гениального писателя похоронили бедно

и просто в монастыре монахинь de las Trinitarias, на улице дель Умильядеро,

и могила его ничем не была отмечена, ни надгробным камнем, ни надписью, а

когда монастырь перевели в 1633 г. на улицу Кангаранас, быть может, и прах

Сервантеса перевезли вместе

с останками монахинь. Во всяком случае, его могила никому не ведома.

Конечно, это печально, но еще печальнее то, что ничего не известно о судьбе

оставшихся после Сервантеса рукописей, именно: "Bernardo", "Las semanas del

jardin", комедии "El engano Бlos ojos" и второй части "Галатеи" и что

наследники и душеприказчики его не постарались сохранить и напечатать их

после него. Один только "Персилес" -- рукопись которого донья Каталина,

пережившая мужа на десять дет, продала издателю Виллароэлю -- увидел свет,

год спустя после смерти Сервантеса.

Переходя к обзору произведений Сервантеса, всемирная, громкая слава

которого зиждется, как известно, исключительно на "Дон Кихоте", нельзя,

однако, не отметить, что если бы Сервантес явился только автором одних лишь

лирических и драматических своих произведений, он все же не был бы

безразличным писателем в истории испанской литературы. Правда, лучших

отрывков "Viaje del Parnaso", изящества нескольких стихотворений из

"Галатеи", патриотического вдохновения "Epistola a Mateo Vasquez" и

бесспорной красоты трех-четырех его сонетов не было бы достаточно, чтобы имя

его звучало громче имени Педро де Падильи и других испанских лирических

поэтов его эпохи, забытых теперь, но в свое время пользовавшихся заслуженною

известностью. И в своих комедиях Сервантес, являясь предвестником Лопе де

Вега и не из числа обыденных, все же по значению их в летописях испанского

театра не встал бы выше Хуана де ля Куэвы или Кристобала де Вируеса. Но,

допустив, что достоинства его комедий относительные и ценность их не столь

велика сама по себе, сколько по сравнению с предшествующими им

произведениями, факт тот, что нам они кажутся хуже, чем они есть, потому что

с самого начала им вредит великое имя их автора. Перед блеском "Дон Кихота"

меркнут даже превосходные "Novelas exemplares" Сервантеса, а тем более

другие его произведения, а также комедии, над которыми тяготеет традиционное

и отчасти несправедливое осуждение, против чего теперь уже восстает более

проницательная и лучше осведомленная критика.

"Галатея" Сервантеса, изданная им в 1584 г., являет собой пастушечий

роман, или, как Сервантес называет его, эклогу. Творцом этого рода

литературы считают неаполитанцаЯкопо Саннацаро с его "Аркадией". Взятая им

нота нашла себе подражателей во всех странах: Португалии, Германии, Франции,

Голландии, Англии; и в "Галатее", кажущейся наиболее оригинальной, Сервантес

тем не менее в нескольких местах делает даже заимствования из Саннацаро.

Несмотря на многие недостатки этого юношеского произведения Сервантеса:

малоудачный вымысел, многословие, скука, искусственность, -- все же нельзя

отрицать в "Галатее" живости фантазии, богатства эпитетов, достаточного

количества образцов избранной прозы и того, что слог здесь, за исключением

лишь нескольких мест, везде прекрасный. Интересны также и включенные сюда

автором воспоминания его об Италии, Неаполе, Корфу и т. д. Сервантес -- как

известно, психология художника очень сложная вещь, -- жестоко осмеивающий в

"Разговоре двух собак" словами, вложенными им в уста Берганса, пастушечьи

эклоги, не только сочинил "Галатею" в юных годах, но и всю жизнь обещал

продолжение ее и думал о ней даже на смертном одре. Объясняется это, быть

может, тем, что в душе у него ютилась некоторая доля романтической

неудовлетворенности,

превратившейся в творческую энергию и искавшей в мире идей и в

фантастических событиях того, чего он не находил в действительности, которую

исследовал такими проницательными глазами. В ту эпоху ложной идеализации

военной жизни противопоставляли другую, не менее ложную, идеализацию

пастушеской идиллии, и самые великие писатели того времени -- Шекспир, Лопе

де Вега, Сервантес и другие -- заплатили ей дань в той или иной форме. Но

как бы то ни было, можно только пожалеть, что обещанная Сервантесом вторая

часть "Галатеи" не была им написана или, может быть, затерялась.

Что касается комедий Сервантеса, он написал их в 1584-1585 гг., по

собственным его словам, 20 или 30, имевших успех; затем, в 1615 г., издал

сборник, озаглавленный "Ocho comedias у ocho entremeses" ("Восемь комедий и

восемь интермедий"). Из первого периода до нас дошли только две комедии "La

Numancia" и "Trato de Argel" ("Жизнь в Алжире"), остальные же затерялись. В

"Adjunta al Parnaso" ("Добавление к путешествию на Парнас") Сервантес

называет заглавие некоторых из этих затерявшихся комедий, именно: "La

batalla naval" ("Морское сражение"), "El Bosque Amoroso" ("Благосклонный

лес"), "La Jerusalem", "La Amaranta 6 La del Mayo" ("Майский цветок"), "La

gran Turquesca", которая, быть может, идентична с "La gran Sultana",

напечатанной в сборнике 1615 г. С особенной гордостью говорит Сервантес о

"La Confusa" ("Приведенная в замешательство") и "La unicay la bizarra

Arsinda" ("Единственная и несравненная Арсинда"). Эта последняя комедия, как

видно, существовала еще в 1673 г., так как в то время Хуан Фрагосо называет

ее превосходной.

Лучшим из дошедших до нас драматических произведений Сервантеса

считается его "Numancia", которая давалась на сцене, вероятно, в 1585 или

1586 г., но оставалась ненапечатанной до 1784 г., когда Антонио де Санча

издал ее в одном томе с "Trato de Argel" и "Viaje del Farnaso". "Нумансией"

восхищались такие выдающиеся писатели, как Гете, Шелли, Шлегель, Сисмонди,

Тикнор, Гибсон и другие. Это действительно лучшая и, можно сказать, даже

единственная патриотическая испанская трагедия. Сюжет ее Сервантес почерпнул

из старого испанского романса, но он так вознес и возвысил этот сюжет, что

едва ли можно встретить во всем испанском театре что-либо более сильное и

величественное по героизму.

В этой драме, как и в "Puente Ovejuna" ("Овечьем источнике") Лопе де

Вега, действует и умирает целый народ. Сервантес был первый испанский

драматург, который сумел вывести на сцену толпу. Возвышенность

патриотического чувства доходит в "Numancia" до своего апогея, и героическая

энергия, и пафос здесь изумительны. Сюжет драмы -- знаменитая осада

римлянами под предводительством Сципиона Африканского испанского города

Нумансии и взятие его после 15-летнего сопротивления. У римлян было 80.000

солдат, у испанцев лишь 4000 или меньше, подвергавшихся разного рода

лишениям и ужасам. Когда победители наконец проникли в город, они не нашли

здесь в живых никого из нумантийцев. Все погибли от голода, а последний еще

оставшийся в живых, юноша Вириатус, бросился с башни.

Среди героических сцен выделяется патетическая история Морандро и Лира.

Более чем два столетия спустя, когда в войне за независимость, в 1808 г.,

Палафокс героически защищал Сараго-

су, осажденную французскими войсками под предводительством Жюно, Ланна

и Мортье, осажденные граждане Сарагосы под рев пушек, гремевших у стен

крепости, с патриотическим восторгом слушали "Нумансию" Сервантеса,

поставленную для возбуждения в них бодрости, и, быть может, вдохновенные

стихи Сервантеса помогли отразить неприятеля и спасти Сарагосу.

Не в одних эпических испанских преданиях черпал Сервантес сюжеты для

своих комедий, -- в душе и в уме у него жили еще воспоминания как о победе

при Лепанто, так и о своем плене; и из этих воспоминаний он извлек два

произведения: "La batalla naval" ("Морское сражение") -- комедия,

неизвестная нам, и "Trato de Argel". Заглавие "La batalla naval" показывает

сценическую отвагу Сервантеса: он изобразил, по-видимому, в своей комедии

великий и славный день Лепанто. Такая отвага -- первая в истории испанской

литературы -- имеет, несомненно, свое значение. "El Trato de Argel" носит

зато большею частью автобиографический характер. Здесь идет речь о жизни

христианских невольников в Алжире и изображена страстная любовь мавританки

Сары к невольнику Аурелио, который, в свою очередь, влюблен в Сильвию. В

"Ocho comediasy ocho entremeses" (интермедии) отметим последние, в которых у

автора берет верх веселый тон.

В 1613 г. вышли "Novelas Exemplares" Сервантеса, заключавшие в себе

двенадцать коротких повестей. В столь живо и изящно написанном прологе к

этим "Novelas", -- интересном, как и все его прологи, -- Сервантес

утверждает: "Me doy a entender, y es asi, que soy el primero, que he

novelado in lingua castellana" ("Я полагаю, и оно так и есть, что я первый

писал новеллы на испанском языке"). Утверждение это, в котором, как и во

многих других словах Сервантеса, сказывается сознание им высокого своего

литературного значения, вполне правильно, если под словом novela понимать,

как это следует делать, краткую повесть, единственную, которой в то время

давали это наименование, потому что до Сервантеса новелла представляла из

себя лишь сплошной перевод итальянских повестей или подражание им. В этом же

своем прологе к новеллам Сервантес объясняет, почему он их называет

exemplares: "потому что нет ни одной, из которой нельзя было бы извлечь

какой-нибудь полезный пример или урок".

Большинство этих повестей, написанных, по-видимому, в разное время,

коренятся в тонком наблюдении автором жизни и действительности. Повесть

"Ринконета и Кортадильо", о которой упоминается уже в 47-й главе 1 части

"Дон Кихота" -- одна из лучших, и место действия ее -- Севилья; а также и

сатирически-дидактический "Разговор собак" происходит в той же Севилье.

"Gutanilla" ("Цыганочка"), -- интересная история об украденной в детстве

цыганами девочке знатного рода, воспитанной ими. Из этой повести Вебер

заимствовал свою оперу "Прециоза" и Виктор Гюго Эсмеральду. Прекрасно

написаны и "El Licenciado Vidriera" ("Лисенсиат Стеклянный"), "Lo Espanola

Inglesa", "La illustre Fregona" и другие. Вообще, литературная ценность всех

"Novelas" Сервантеса очень значительная, и они ставятся в литературном

смысле тотчас же после "Дон Кихота" и ценятся очень высоко; а если они не

так широко распространены, то причиною этому их более местный характер и

отсутствие всемирных типов. Был ли Сервантес вполне свободен писать все, что

хотел, из происходящего кругом него, сомнительно, но, во всяком случае,